SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Die Russische Nationalbibliothek in Leningrad

Ein universalistischer kultureller Schatz

Von Markus Heizmann (Bündnis gegen Krieg, Basel)

Anlässlich einer Reise nach Leningrad (St. Petersburg) im Sommer 2025 hatten die TeilnehmerInnen dieser Reise u.a. die Gelegenheit, die Russische Nationalbibliothek unter fachkundiger Führung zu besuchen. Gegründet wurde die russische Nationalbibliothek 1795. In den kommenden zwei Jahrhunderten zählen wir viele Perioden, welche die Bibliothek prägten und noch prägen. Einige davon sind: Die Epochen des Zarenreiches unter Katharina der Großen, Zar Alexander I, und Zar Nikolaus I. Die Epoche der großen Reformen in den 1850er Jahren, ebenfalls noch unter dem Zar. Die Epoche der Februarrevolution von 1917 und die darauf folgende Oktoberrevolution und schließlich die Epoche des großen vaterländischen Krieges (sog. 2. Weltkrieg) Damit verbunden die Hungerblockade, welche die deutschen Nazis über Leningrad verhängten und die Jahre danach. All diese Ereignisse veränderten die Bedingungen der russischen Gesellschaft und des russischen Lebens zum Teil tiefgehend und nachhaltig. Selbstverständlich beeinflusste dies auch die Bibliothek bzw. die Arbeit der Bibliothek.

Hinweisschild zu den Lesesälen

Die Tradition der Bibliotheken in Russland

Die Tradition des Büchersammelns reicht tief in die russische Geschichte zurück. Bibliotheken wurden zu einen Prestigeobjekt in wohlhabenden und aristokratischen Häusern. Privatsammlungen konnten indes nicht dazu beitragen, die Bildung einer «russischen Intelligenz», die natürlich aus aufgeklärten Adligen bestehen sollte, zu beschleunigen. Der sich ausdehnende zaristische Staat benötigte jedoch gebildete Menschen in wachsender Anzahl. Dieses Problem liess sich weder durch die zum Teil umfangreichen Privatsammlungen, noch durch die Bibliotheken der Akademien der verschiedenen Fakultäten, die den staatlichen Institutionen angeschlossen waren, lösen.

Es erstaunt daher wenig, dass sich Katharina II, die sich selbst als Nachfolgerin der Reformen von Peter dem Grossen sah, dazu entschloss, eine öffentliche, allen zugängliche Bibliothek bauen zu lassen.

Die Bibliotheken – egal ob es sich um Privatsammlungen oder um Sammlungen der Akademien handelte, waren vom öffentlichen Leben weitgehend abgeschnitten. Anders die russische Nationalbibliothek: Von Beginn an war sie nicht als Bücherlager, sondern als allgemein zugängliche Bibliothek konzipiert. So ist es übrigens bis zum heutigen Tag geblieben. Ohne jeden Zweifel markierte die Gründung der Bibliothek ein neues Kapitel bezüglich Bildung, kulturellen Lebens und der Wissenschaften innerhalb der russischen Gesellschaft. Die Bemühungen von Katharina der Grossen wurden von ihren Nachfolgern, Zar Alexander I und Zar Nikolaus I fortgesetzt, wenn auch nicht mit derselben Vehemenz, die Katharina die Grosse auszeichnete.

Die Anfangsjahre der Bibliothek

Die Bibliothek war von Beginn an sowohl für die Nutzung, bzw. die Nutzung im Lesesaal, als auch für die «Besichtigung» der gesamten Bibliothek geöffnet. Von Anfang an fungierte sie demnach auch als Museum - die BesucherInnen wurden in die gedruckten und handschriftlichen Schätze eingeführt und durch die Säle des Gebäudes geführt, während das Personal versuchte, den Rundgang mit Kommentaren zu Charakter, Geschichte und Bedeutung der ausgestellten Artikel zu erklären und zu bereichern. In den Anfangsjahren nutzten jährlich zwischen 500 und 600 Personen die Bibliothek. Das Publikum war hinsichtlich seiner Herkunft und seines sozialen Status sehr gemischt: Gelehrte, Beamte, Militärs, Geistliche, Kaufleute, Angehörige des Kleinbürgertums und Studenten der Zivil- und Militärakademien, Vertreter der rechtlich nicht definierten Gruppe unterschiedlicher nicht-adliger, nicht-bäuerlicher Herkunft, die hauptsächlich «Angestellte» waren und «freie Männer» machten 1816-19 etwa 11 % aller Bibliotheksbenutzer aus. Die «neue Jugend» kam in den Lesesaal mit Interessen, die damals oft von der gesellschaftlichen Aufregung nach den Napoleonischen Kriegen geprägt waren. Ab dem Jahr 1817 verzeichnete die Bibliothek die ersten Frauen als Leserinnen. Das ist für die damalige Zeit erstaunlich und wohl auch damit zu erklären, dass sowohl Katharina die Große, als auch ihre Tochter Elisabeth dies aktiv förderten.

Als Elisabeth I. selbst Zarin war, ließ sie vom italienischen Baumeister Bartolomeo Francesco Rastrelli das heutige Smolny-Institut erbauen. Dieses war ursprünglich als Kloster geplant und konzipiert, wurde jedoch nie als solches genutzt. Stattdessen wurde es unter Zarin Elisabeth zu einer Universität für Frauen ausgebaut. Wermutstropfen an diesem an und für sich fortschrittlichen Schritt ist die Tatsache, dass das Studium am Smolny-Institut den Mädchen und Frauen des Bürgertums, des Adels und des Hochadels vorbehalten war. Allein jedoch die Tatsache, dass Zarin Elisabeth auf die Idee kam, dass es sinnvoll sein könnte, auch Frauen eine höhere Bildung zu ermöglichen, ist beachtlich.

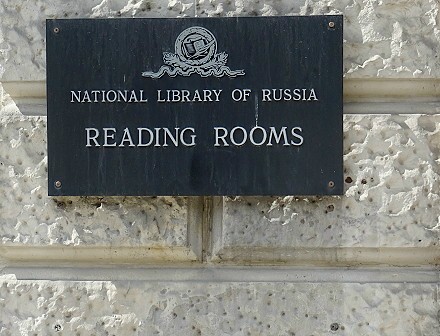

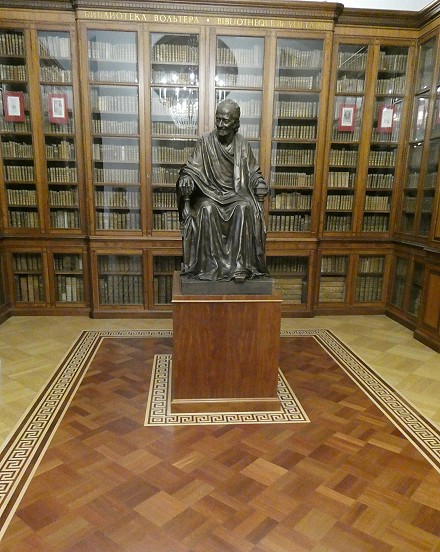

Innenbereich. Das Inventar ist zum Teil noch dasselbe wie zur Zeit als die Bibliothek gegründet wurde.

Neuerungen

Die Betreibung der Bibliothek war stets dynamisch und wurde selbstverständlich immer von den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Immer jedoch war das Interesse der russischen Bevölkerung an den Aktivitäten der Bibliothek groß. Dies zeigte sich in der Aufmerksamkeit, welche die in den 1850iger Jahren regelmäßig erscheinende Publikation der Bibliothek erfuhr. Viele russische Zeitungen rezensierten und kommentieren die Artikel, die sich nicht nur mit den Belangen der Bibliothek, sondern auch mit dem tagespolitischen Geschehen auseinandersetzten. Literaten, Gelehrte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zeigten ein reges Interesse am Bestand und an der Erneuerung der Bibliothek. Ein zeitgenössischer Rezensent nannte dies «das wertvolle intellektuelle Kapital Russlands». Wichtig war auch die Frage des Zugangs der Öffentlichkeit in die Bibliothek.

Zu den Neuerungen, die große Zustimmung fanden, gehörten damals Fachleute, die für den Lesesaal angestellt wurden. Sie standen den BenutzerInnen der Bibliothek mit ihrem Rat zur Seite. Die Einrichtung eines allgemeinen Informationsschalters im Eingangsbereich erleichterte ebenfalls die Benutzung der Bibliothek.

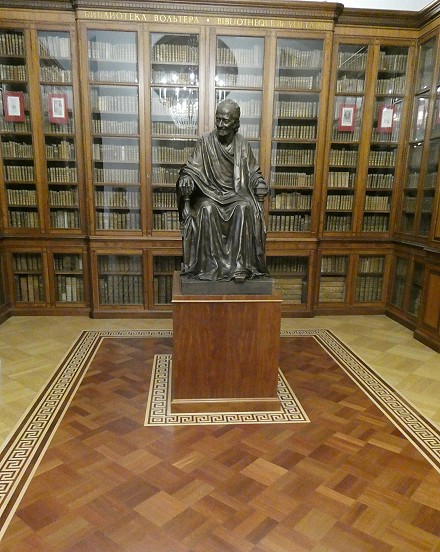

Die Voltaire-Bibliothek

Es ist unmöglich über die russische Nationalbibliothek in Leningrad zu berichten, ohne die Voltaire-Bibliothek zu erwähnen. Die Voltaire-Bibliothek, die Bibliothek des bedeutenden Autors der französischen Aufklärung, ist als Ganzes erhalten geblieben.

Unmittelbar nach dem Tod Voltaires beschloss Katharina die Grosse, die zeitlebens eine Bewunderin von Voltaire war, seine Bibliothek zu kaufen. Gleichzeitig würde das auch Katharinas Ruf als tolerante und weltoffene Herrscherin stärken. Geplant war, die Bibliothek in ihrem Sommerpalast unterzubringen. Dieser Sommerpalast sollte zu einer exakten Kopie des Château in Ferney, welches in der damaligen Republik Genf (heute Schweiz) lag und in welchem Voltaire die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht hatte, werden. Diese Pläne wurden indes nie verwirklicht und Katharina gab sich damit zufrieden, die Bücher und Manuskripte des Philosophen erworben zu haben.

Die Bibliothek wurde von Marie-Louise Denis, Voltaires Nichte und Erbin, für 30.000 Goldrubel, eine Truhe mit Pelzen, Juwelen und einem mit Diamanten besetzten Porträt der Zarin verkauft. 1779 wurden die Bücher auf dem Landweg nach Lübeck und von dort mit einem eigens für diesen Zweck gecharterten Schiff nach St. Petersburg verbracht, wo sie einen Platz in Katharinas Winterpalast, der heutigen Eremitage bekam.

Katharina II starb 1796. Voltaires Bibliothek verblieb zwar in der Eremitage, wurde allerdings dort an einen weniger populären Standort verlegt. Zar Nikolaus I machte Voltaire für den Untergang des Ancien Régimes verantwortlich, er war also alles andere als ein Bewunderer des Philosophen. Die Sammlung verblieb zwar in der Eremitage, war aber kaum mehr zugänglich. 1837 verfügte ein Hofminister: «Niemand außer Mitgliedern der kaiserlichen Familie darf ohne schriftliche Genehmigung Bücher aus der Eremitage-Bibliothek ausleihen; Diejenigen, die wissenschaftliche Forschung betreiben möchten, dürfen in der Bibliothek arbeiten, aber es ist verboten, Bücher aus den Bibliotheken von Voltaire und Diderot zu konsultieren oder Auszüge daraus zu entnehmen». (1)

Die Übergabe der Voltaire-Bibliothek an die Kaiserliche Öffentliche Bibliothek, die heutige Russische Nationalbibliothek, erfolgte Ende 1861 unter Alexander II. Die Voltaire-Sammlung umfasst 6814 Bände, einschließlich Manuskripte. Voltaires Bibliothek ist nicht die Sammlung eines Bibliophilen, sondern die Arbeitsbibliothek eines Gelehrten. Sie besteht hauptsächlich aus Ausgaben des achtzehnten Jahrhunderts. Die meisten Bücher wurden im Laufe der letzten zwanzig Lebensjahre des Philosophen erworben, die er in Ferney verbrachte, obwohl viele Bände auch vor dieser Zeit erworben wurden.

Die Voltaire Sammlung gehörte während der Belagerung Leningrads durch die deutschen Faschisten zu den Werken, die aus der Russischen Nationalbibliothek aus Sicherheitsgründen evakuiert wurden. (Siehe dazu auch weiter unten unter dem Punkt «Angriffskrieg der Deutschen – Belagerung Leningrads»). Heute ist sie wieder vollumfänglich in der Bibliothek in der Abteilung für seltene Bücher, für die Öffentlichkeit zugänglich.

In Voltaires Sammlung dominieren Bücher französischer Geschichte (fast ein Viertel), Kunst, Literatur, Werke der Theologie, der Kirchengeschichte, des Kirchenrechts, auch philosophische Werke sind vertreten. Autoren sind u.a. Rousseau, Diderot, Helvétius, d'Holbach, Montesquieu, Bayle, Pascal, Descartes, Malebranche, Locke, Hume, Toland und Leibniz.

Der Saal mit der vollständigen Voltaire-Bibliothek

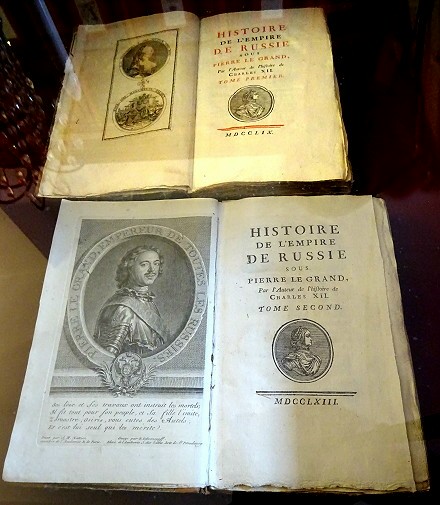

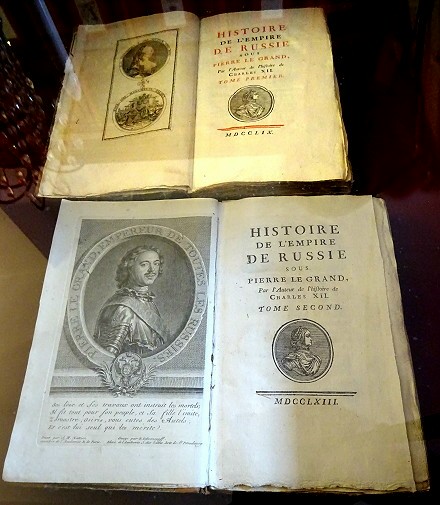

Beispiel aus der Voltaire-Bibliothek

Eine elitäre Veranstaltung

Der hundertste Jahrestag der Eröffnung der öffentlichen Bibliothek wurde am 2. Januar 1914 mit einem grossen Festakt begangen. Der offizielle Charakter der Feierlichkeiten, von denen die breite Öffentlichkeit – Wissenschaftler, Schriftsteller, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie «gewöhnliche» NutzerInnen der Bibliothek fast vollständig ausgeschlossen waren, rief heftige Kritik der Linken hervor. Eingeladene Gäste und einige handverlesene Journalisten bestimmten die Atmosphäre und den Charakter der Veranstaltung.

Die Bibliothek wurde mit einer königlichen Urkunde des Zaren Nikolaus II geehrt. Aus allen Teilen des Landes kamen Glückwünsche. Bibliotheken, Büchersammlungen, Museen, Archive, Universitäten und wissenschaftliche Gesellschaften, sie alle gratulierten.

Zäsur nach der bolschewistischen Revolution

Als Lenin im Exil aus russischen Zeitungen vom bevorstehenden Jubiläum erfuhr, schrieb er den Artikel "Was kann für die Volksbildung getan werden?», in welchem er die Frage des Zuganges zu öffentlichen Bibliotheken diskutierte. Lenin empörte sich über die Versuche der übermächtigen Regierung, «unsere reichen öffentlichen Bibliotheken vor dem Mob auf der Strasse» zu bewahren. (2) Demgegenüber schlugen regierungsfreundliche Kreise vor, die (Zitat) «Bildungsstätten, Schulen und Bibliotheken nicht der Plünderung durch den Mob zu überlassen. Die Bibliothek sollte die Funktion der Leseleitung als Hüterin des Status Quo übernehmen.» (3) Die Diskussion war offen.

Dmitry Vladimirovich Filosofov, ein damals bekannter Literaturkritiker äußerte sich: «Die Bibliothek", schrieb er, «existiert für den Leser und unser Wunsch ist es, dass die Bibliothek zu Beginn des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens engeren Kontakt mit dem Leser pflegt,... damit sie sich von einer staatlichen Institution zu einer wirklich nationalen Institution entwickelt.» (4)

Die Februarrevolution von 1917 änderte auch in der Bibliothek einiges. So wurde zum Beispiel der offizielle Name der Bibliothek («Imperiale Nationale Büchersammlung Russlands») in «Russische Nationalbibliothek» geändert, das Wort «Imperial» wurde gestrichen.

Bis Mitte des Jahres wurde ein neuer Satzungsentwurf ausgearbeitet und es wurde geprüft, ob die Aktivitäten der Bibliothek mit den von den neuen Behörden verkündeten Grundsätzen in Einklang zu bringen seien. Die im Satzungsentwurf ausgearbeiteten Vorschläge wurden rasch, noch vor dem 1. November 1917, an dem sie eigentlich in Kraft treten sollten, umgesetzt. In den ersten Tagen nach dem Sieg der Bolschewiki blieb die Bibliothek geschlossen. Eine Generalversammlung des Personals stimmte dafür, sich dem Proteststreik anzuschließen, der in den Petersburger Lern- und Bildungsinstituten abgehalten wurde, und weigerte sich, die Revolutionsregierung anzuerkennen. Aber dieser Widerstand hielt nicht lange an. Wie in anderen Organisationen erschien in der Bibliothek ein von der neuen Regierung ernannter Kommissar.

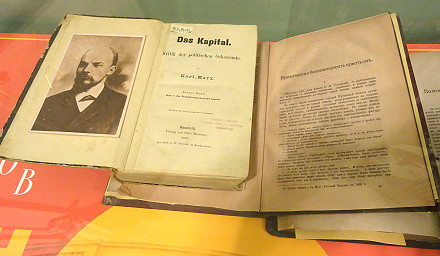

Lenins Lesesaal

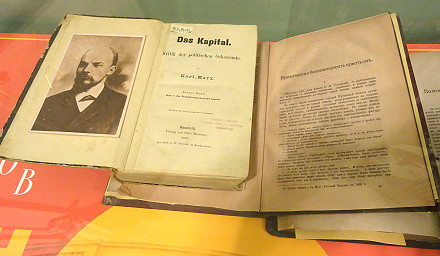

Lenins Lektüre (mit handschriftlichen Anmerkungen)

Revolutionäre Bemühungen

Ende Januar wurde der amtierende Direktor entlassen und drei Monate später, im April 1918, verabschiedete das Volkskommissariat für das Bildungswesen ein weiteres neues Statut für die öffentliche Bibliothek.

In vielerlei Hinsicht setzte dieses Dokument die Vorschläge des Entwurfs um, die unter der Provisorischen Regierung ausgearbeitet wurden, aber in der Frage der Demokratisierung der Verwaltung der Bibliothek ging es noch weiter. Kollektive Verwaltung wurde zum Leitprinzip. Der Direktor wurde gewählt. Der Posten des Regierungskommissars wurde beibehalten.

Die Jahre des Ersten Weltkriegs, der Revolutionen und der darauf folgende Unruhen hinterliessen ihre Spuren in der Bibliothek. Die Zahl der NutzerInnen sank stark auf fast ein Zehntel der Vorkriegszahl. Der Charakter nicht nur der Leserschaft, sondern auch der Bibliothekare veränderte sich. Fachkräfte, die geflüchtet waren, wurden oftmals durch unqualifizierte Arbeitskräfte ersetzt. Das Angebot an neuen Büchern ging zurück, während der Erwerb aus dem Ausland praktisch ganz eingestellt wurde. Die Hauptquellen für neue Bestände in dieser Zeit waren die Sammlungen ehemaliger Regierungsinstitutionen, Paläste, öffentlicher Organisationen und reicher Privatpersonen, welche ebenfalls geflohen waren. Das Problem lag nun darin, all diese Reichtümer in einem revolutionären Sinn zu verwalten und zu nutzen.

Es sollte bis in die späten 1920er Jahre dauern, bis die Bibliothek wieder voll funktionsfähig war. Schwierig war der Ankauf von ausländischer Literatur. Die nur limitiert verfügbaren Devisen wurden hauptsächlich für Abonnements von Zeitschriften verwendet, namentlich für den wissenschaftlichen Bereich. Das neue System schloss die Möglichkeit nicht aus, Abteilungen auf der Grundlage der Sprache oder der Art des Dokuments zu organisieren (z.B. Manuskripte, Karten, Noten, Drucke oder Plakate).

In den 1930er Jahren wurde der Austausch von Büchern zwischen Bibliotheken zu einer fest etablierten Praxis. Vor dem 2. Weltkrieg wurden die Bestände des Hauptbuchdepots in Leningrad bereits von mehr als 1.500 anderen Bibliotheken des Landes genutzt. Nach und nach wurden solche Verbindungen auch mit Institutionen im Ausland aufgebaut — unter anderem mit der New York Public Library, der Deutschen Gesellschaft für die Förderung der deutschen Wissenschaft (1926) und der Bibliotheque Nationale in Paris (1927). 1929 bestand eine Zusammenarbeit mit nicht weniger als 27 Bibliotheken auf der ganzen Welt ein, darunter Bulgarien, Schweden, Norwegen, Italien, Kuba, Finnland und Japan. Besonders enge Beziehungen bestanden zu Großbritannien, zu Frankreich und zu Deutschland.

Selbst in den schwierigsten Zeiten wurde die Forschungsarbeit in der Nationalbibliothek nie ganz eingestellt, obwohl sie in den 1920er Jahren im Allgemeinen eher sporadischer Natur war und viele interessante Studien dann nicht fortgesetzt werden konnten. Einige der ForscherInnen hatten schon vor der Revolution in der Bibliothek gearbeitet und geforscht. Nur die Glücklichen unter ihnen lebten lange genug, um einen friedlichen und wohlverdienten Ruhestand zu geniessen. Russland, und damit natürlich auch die MitarbeiterInnen der Bibliothek, litten stark unter der Wirtschaftskrise und der Depression der 1930iger Jahre. Doch die schwersten Zeiten sollten erst noch kommen.

Angriffskrieg der Deutschen – Belagerung Leningrads

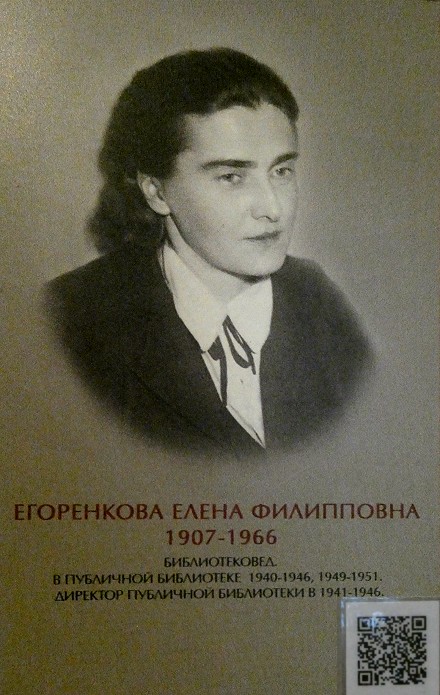

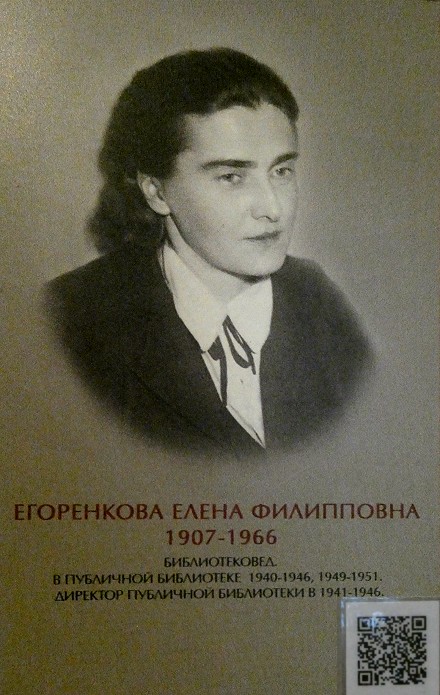

Am 22. Juni 1941 griffen die deutschen Nazifaschisten Russland an. Eine der Folgen dieses Angriffs war die 900 Tage andauernde Belagerung Leningrads. Dies wird wohl für immer das schrecklichste Ereignis der russischen Geschichte im allgemeinen und der russischen Nationalbibliothek im speziellen bleiben. In den ersten Monaten des deutschen Angriffskrieges traten mehr als 50 Mitarbeiter der Nationalbibliothek freiwillig in die Verteidigungskräfte der Roten Armee ein. 138 MitarbeiterInnen starben in den schrecklichen Wintermonaten der Jahre 1941/42. Die Zahl der MitarbeiterInnen der Bibliothek sank auf 200, 800 waren es vor dem Krieg gewesen. Unter unglaublich schwierigen Umständen musste eine immense Menge an Arbeit verrichtet werden. Trotz alledem hat die Bibliothek während des gesamten Krieges, einschließlich während der Zeit der Belagerung ihre Arbeit nie eingestellt, nie hat sie aufgehört, ihren LeserInnen zu dienen. Die damalige Leiterin der Bibliothek, Frau Elena Fillipovna bestand trotz aller Bedenken seitens der Partei und seitens des Kollegiums darauf, die Bibliothek offen für den Publikumsverkehr zu lassen – eine mutige und bewundernswerte Haltung!

Wie schon während des Krieges gegen Napoleon im Jahr 1812 wurden die wertvollsten Teile der Sammlung — Manuskripte, frühe gedruckte Bücher, Bücher aus dem sechzehnten Jahrhundert Voltaires Bibliothek, das Plechanow-Hausarchiv 5 und mehr - in außergewöhnlich kurzer Zeit zur Evakuierung verpackt und in die Stadt Melekess im Gebiet Uljanowsk evakuiert. Der grossen Gruppe von Mitarbeitern, die die Bücher begleiteten, gelang es, diese unbezahlbaren Schätze trotz völlig ungeeigneten Bedingungen intakt zu erhalten. Im Oktober 1945 wurden diese Werke nach Leningrad in die Nationalbibliothek zurückgebracht.

Auch wurden Maßnahmen ergriffen, um die in der belagerten Stadt zurückgelassenen Bestände zu schützen. Die Zentrale Präsenzbibliothek, die Drucksammlungen, und auch die Hauptkataloge wurden in die unteren Stockwerke und Keller verlegt. Eine aus dem Personal gebildete Fliegerabwehrgruppe wohnte auf dem Gelände und hielt ständige Wache. Die Bibliothek leistete auch einen wichtigen Beitrag zur Rettung der Menschen, deren Kräfte durch die Hungerblockade erschöpft waren. In der härtesten Zeit der Belagerung wurden etwa 200 Menschen in der Krankenstation behandelt, die in den Bibliotheksgebäuden behelfsmäßig eingerichtet worden war. Ein paar Zahlen belegen, wie die Bibliothek trotz der unmenschlichen Belagerung durch die Nazis funktionierte:

Während der Belagerung nutzten 9.229 Leser die Bestände und erhielten mehr als eine halbe Million Bücher. Insgesamt besuchten in den Kriegsjahren 42.597 Menschen die Bibliothek. Bei 464.000 Besuchen erhielten sie fast eineinhalb Millionen verschiedene Drucksachen. In den Jahren 1941-42 wurden mehr als 10.000 Bücher für den Einsatz in den Militäreinheiten und den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Die Leitung der Bibliothek reagierte auch sofort auf die Anfragen der Militärkommandanten, die sich mit den Problemen der Organisation des Lebens in einer kämpfenden, belagerten, hungernden Stadt befassten. Es wurden verschiedene Bücher zu einem sehr breiten Themenspektrum bereitgestellt: Bau von Verteidigungsanlagen und Straßen über gefrorenen Gewässern, verschiedene Methoden der Tarnung, Bücher zur Feldchirurgie, und so weiter. Als nach Aufhebung der Belagerung Strom und Heizung wieder hergestellt wurden, stieg die Anzahl der Nutzer sofort an. Es begannen Bemühungen, die Lücken in den Beständen der Bibliothek zu schliessen, die zwangsläufig entstanden waren.

Elena Fillipovna, Dank ihr blieb die Bibliothek auch während der Blockade durch die Nazis offen.

Exkurs

Die heroische Verteidigung Leningrads, die unglaublichen Verbrechen der deutschen Wehrmacht am russischen Volk, aber auch das Beharren auf der universalistischen Idee einer Bibliothek, einem kulturellen Schatz, der auf gar keinen Fall in die Hände der faschistischen deutschen Barbaren fallen darf, all dies wird im deutschen Sprachraum nicht oder jedenfalls viel zu wenig thematisiert. Dass die russische Nationalbibliothek in Leningrad während all der Jahre, durch all die gesellschaftlichen und politischen Unruhen und Umstürze hinweg ihren Betrieb nie eingestellt hat und stets für die Öffentlichkeit zur Verfügung stand, ist mehr als beachtlich.

Spontan fällt uns dazu ein: Syrien, ein Land, welches von den Imperialisten und den Zionisten ebenso kriminell angegriffen wurde wie die Sowjetunion von den deutschen Nazis, handelte ähnlich: An syrischen Schulen wurde – während des Angriffskrieges gegen das syrische Volk und gegen die legitime Regierung unter Bashar al Assad – vermehrt Wert auf musische Fächer (Zeichnen und Malen, Musikunterricht, Literatur etc.) gelegt. Dies mit der Begründung, in den Zeiten der Krise sei Kultur besonders wichtig, anderenfalls würde das Volk verrohen. Dies ist der Unterschied zwischen Barbarei und Kultur, der Unterschied zwischen Aggressor und Verteidiger: Das erste was die zionistisch imperialistischen Angreifer zerstören und rauben sind stets die kulturellen Errungenschaften der Angegriffenen: Die Kunstgegenstände, die Bibliotheken, die Kultur eben.

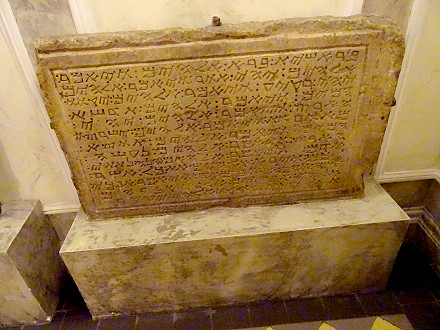

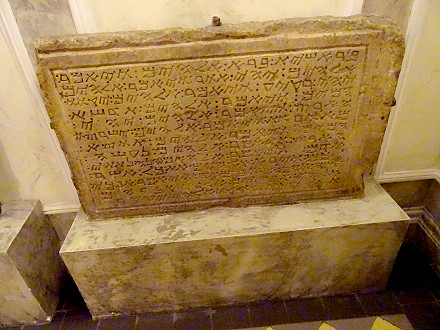

Exponat eines in Stein gehauenen Manuskriptes

Führung durch die Bibliothek. Deutlich zu sehen die Karteikästchen. Das Archiv wird sowohl digital als auch analog geführt.

Lesesaal «Seltene Bücher»

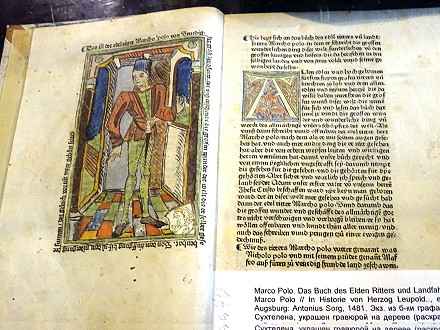

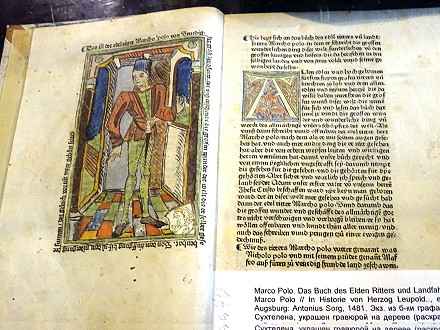

Reiseberichte des Marco Polo, Ausgabe 1481, Abteilung «Seltene Bücher»

Fakten und aktuelle Bezüge

Heute umfasst die Nationalbibliothek von Leningrad (Sankt Petersburg) gegen 4,2 Millionen Werke. Darunter nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Noten, Poster und Manuskripte. Nicht alles davon ist der Öffentlichkeit zugänglich und nicht alles kann ausgeliehen werden. Für die Abteilung «seltene Bücher» zum Beispiel ist eine Spezialerlaubnis notwendig. Studierende bekommen im Rahmen ihrer Studien in der Regel ebenso Zugang wie Gruppen von Schülern oder wie wir, als wir die Bibliothek als Gruppe besucht haben. Allerdings konnten wir die Werke zwar sehen, es wurde uns auch fachkundig Auskunft gegeben, die Bücher blieben jedoch in den Regalen, darin zu blättern war uns nicht gestattet.

Zur Zeit der Sowjetunion war es Pflicht, dass von jeder neu erschienenen Publikation zwei Exemplare an die Bibliothek gingen. Heute ist das nur noch der Fall, wenn die Neuerscheinungen vom Staat subventioniert oder ganz bezahlt werden. Private Verlage in Russland können, wenn sie wollen, zwei Exemplare ihrer Neuerscheinungen an die Bibliothek geben, aber sie müssen nicht. Gesellschaftlich oder wissenschaftlich relevante Werke müssen also von der Bibliothek angekauft werden.

Aktuell können wir konstatieren, dass sich in der Politik der imperialistischen Angriffe wenig bis gar nichts verändert hat: Damals wie heute betreiben die Aggressoren Kulturraub und Kulturzerstörung, sei es im Irak (Raub von Kulturgütern im großen Stil), sei es Palästina (ebenso Kulturraub), die Methoden sind dieselben geblieben. Gleich geblieben ist auch die imperialistische Taktik Städte und blühende Landschaften dem Erdboden gleich zu machen und die dort lebenden Menschen in großen Stil zu ermorden und sie durch Blockade dem Hungertod auszusetzen. Genau dies geschieht zur Stunde in Palästina. Es muss deutlich mit einem Wort von Erich Fried gesagt werden:

«Ihr habt eure Henker

beobachtet und von ihnen

den Blitzkrieg gelernt

und die wirksamen Grausamkeiten» (6)

Die Bezüge, die von der Belagerung Leningrads hin zur Belagerung von Gaza gemacht werden können, sind zu offensichtlich: Sie müssen gemacht werden.

Fußnoten:

1 https://nlr.ru/voltaire/RA417/history-library-Voltaire (Letzter Zugriff Juli 2025)

2 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jul/18.htm (Letzter Zugriff Juli 2025)

3 Zitiert nach https://nlr.ru/eng/RA2089/history6-1900-1917 (Letzter Zugriff Juli 2025)

4 Ebenda

5 Näheres zum Plechanow-Hausarchiv siehe hier: https://marxforschung.de/2016/wpcontent/

uploads/2022/11/BzMEF_NF2002_TI-Filimonova_S.295-305.pdf (Letzer Zugriff Juli 2025)

6 Zitat von Erich Fried: «Höre Israel» aus «Höre Israel, Gedichte gegen das Unrecht», TuP Verlag, Hamburg 2021

Online-Flyer Nr. 849 vom 31.07.2025

Druckversion

Kultur und Wissen

Die Russische Nationalbibliothek in Leningrad

Ein universalistischer kultureller Schatz

Von Markus Heizmann (Bündnis gegen Krieg, Basel)

Anlässlich einer Reise nach Leningrad (St. Petersburg) im Sommer 2025 hatten die TeilnehmerInnen dieser Reise u.a. die Gelegenheit, die Russische Nationalbibliothek unter fachkundiger Führung zu besuchen. Gegründet wurde die russische Nationalbibliothek 1795. In den kommenden zwei Jahrhunderten zählen wir viele Perioden, welche die Bibliothek prägten und noch prägen. Einige davon sind: Die Epochen des Zarenreiches unter Katharina der Großen, Zar Alexander I, und Zar Nikolaus I. Die Epoche der großen Reformen in den 1850er Jahren, ebenfalls noch unter dem Zar. Die Epoche der Februarrevolution von 1917 und die darauf folgende Oktoberrevolution und schließlich die Epoche des großen vaterländischen Krieges (sog. 2. Weltkrieg) Damit verbunden die Hungerblockade, welche die deutschen Nazis über Leningrad verhängten und die Jahre danach. All diese Ereignisse veränderten die Bedingungen der russischen Gesellschaft und des russischen Lebens zum Teil tiefgehend und nachhaltig. Selbstverständlich beeinflusste dies auch die Bibliothek bzw. die Arbeit der Bibliothek.

Hinweisschild zu den Lesesälen

Die Tradition der Bibliotheken in Russland

Die Tradition des Büchersammelns reicht tief in die russische Geschichte zurück. Bibliotheken wurden zu einen Prestigeobjekt in wohlhabenden und aristokratischen Häusern. Privatsammlungen konnten indes nicht dazu beitragen, die Bildung einer «russischen Intelligenz», die natürlich aus aufgeklärten Adligen bestehen sollte, zu beschleunigen. Der sich ausdehnende zaristische Staat benötigte jedoch gebildete Menschen in wachsender Anzahl. Dieses Problem liess sich weder durch die zum Teil umfangreichen Privatsammlungen, noch durch die Bibliotheken der Akademien der verschiedenen Fakultäten, die den staatlichen Institutionen angeschlossen waren, lösen.

Es erstaunt daher wenig, dass sich Katharina II, die sich selbst als Nachfolgerin der Reformen von Peter dem Grossen sah, dazu entschloss, eine öffentliche, allen zugängliche Bibliothek bauen zu lassen.

Die Bibliotheken – egal ob es sich um Privatsammlungen oder um Sammlungen der Akademien handelte, waren vom öffentlichen Leben weitgehend abgeschnitten. Anders die russische Nationalbibliothek: Von Beginn an war sie nicht als Bücherlager, sondern als allgemein zugängliche Bibliothek konzipiert. So ist es übrigens bis zum heutigen Tag geblieben. Ohne jeden Zweifel markierte die Gründung der Bibliothek ein neues Kapitel bezüglich Bildung, kulturellen Lebens und der Wissenschaften innerhalb der russischen Gesellschaft. Die Bemühungen von Katharina der Grossen wurden von ihren Nachfolgern, Zar Alexander I und Zar Nikolaus I fortgesetzt, wenn auch nicht mit derselben Vehemenz, die Katharina die Grosse auszeichnete.

Die Anfangsjahre der Bibliothek

Die Bibliothek war von Beginn an sowohl für die Nutzung, bzw. die Nutzung im Lesesaal, als auch für die «Besichtigung» der gesamten Bibliothek geöffnet. Von Anfang an fungierte sie demnach auch als Museum - die BesucherInnen wurden in die gedruckten und handschriftlichen Schätze eingeführt und durch die Säle des Gebäudes geführt, während das Personal versuchte, den Rundgang mit Kommentaren zu Charakter, Geschichte und Bedeutung der ausgestellten Artikel zu erklären und zu bereichern. In den Anfangsjahren nutzten jährlich zwischen 500 und 600 Personen die Bibliothek. Das Publikum war hinsichtlich seiner Herkunft und seines sozialen Status sehr gemischt: Gelehrte, Beamte, Militärs, Geistliche, Kaufleute, Angehörige des Kleinbürgertums und Studenten der Zivil- und Militärakademien, Vertreter der rechtlich nicht definierten Gruppe unterschiedlicher nicht-adliger, nicht-bäuerlicher Herkunft, die hauptsächlich «Angestellte» waren und «freie Männer» machten 1816-19 etwa 11 % aller Bibliotheksbenutzer aus. Die «neue Jugend» kam in den Lesesaal mit Interessen, die damals oft von der gesellschaftlichen Aufregung nach den Napoleonischen Kriegen geprägt waren. Ab dem Jahr 1817 verzeichnete die Bibliothek die ersten Frauen als Leserinnen. Das ist für die damalige Zeit erstaunlich und wohl auch damit zu erklären, dass sowohl Katharina die Große, als auch ihre Tochter Elisabeth dies aktiv förderten.

Als Elisabeth I. selbst Zarin war, ließ sie vom italienischen Baumeister Bartolomeo Francesco Rastrelli das heutige Smolny-Institut erbauen. Dieses war ursprünglich als Kloster geplant und konzipiert, wurde jedoch nie als solches genutzt. Stattdessen wurde es unter Zarin Elisabeth zu einer Universität für Frauen ausgebaut. Wermutstropfen an diesem an und für sich fortschrittlichen Schritt ist die Tatsache, dass das Studium am Smolny-Institut den Mädchen und Frauen des Bürgertums, des Adels und des Hochadels vorbehalten war. Allein jedoch die Tatsache, dass Zarin Elisabeth auf die Idee kam, dass es sinnvoll sein könnte, auch Frauen eine höhere Bildung zu ermöglichen, ist beachtlich.

Innenbereich. Das Inventar ist zum Teil noch dasselbe wie zur Zeit als die Bibliothek gegründet wurde.

Neuerungen

Die Betreibung der Bibliothek war stets dynamisch und wurde selbstverständlich immer von den politischen und gesellschaftlichen Ereignissen beeinflusst. Immer jedoch war das Interesse der russischen Bevölkerung an den Aktivitäten der Bibliothek groß. Dies zeigte sich in der Aufmerksamkeit, welche die in den 1850iger Jahren regelmäßig erscheinende Publikation der Bibliothek erfuhr. Viele russische Zeitungen rezensierten und kommentieren die Artikel, die sich nicht nur mit den Belangen der Bibliothek, sondern auch mit dem tagespolitischen Geschehen auseinandersetzten. Literaten, Gelehrte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zeigten ein reges Interesse am Bestand und an der Erneuerung der Bibliothek. Ein zeitgenössischer Rezensent nannte dies «das wertvolle intellektuelle Kapital Russlands». Wichtig war auch die Frage des Zugangs der Öffentlichkeit in die Bibliothek.

Zu den Neuerungen, die große Zustimmung fanden, gehörten damals Fachleute, die für den Lesesaal angestellt wurden. Sie standen den BenutzerInnen der Bibliothek mit ihrem Rat zur Seite. Die Einrichtung eines allgemeinen Informationsschalters im Eingangsbereich erleichterte ebenfalls die Benutzung der Bibliothek.

Die Voltaire-Bibliothek

Es ist unmöglich über die russische Nationalbibliothek in Leningrad zu berichten, ohne die Voltaire-Bibliothek zu erwähnen. Die Voltaire-Bibliothek, die Bibliothek des bedeutenden Autors der französischen Aufklärung, ist als Ganzes erhalten geblieben.

Unmittelbar nach dem Tod Voltaires beschloss Katharina die Grosse, die zeitlebens eine Bewunderin von Voltaire war, seine Bibliothek zu kaufen. Gleichzeitig würde das auch Katharinas Ruf als tolerante und weltoffene Herrscherin stärken. Geplant war, die Bibliothek in ihrem Sommerpalast unterzubringen. Dieser Sommerpalast sollte zu einer exakten Kopie des Château in Ferney, welches in der damaligen Republik Genf (heute Schweiz) lag und in welchem Voltaire die letzten 20 Jahre seines Lebens verbracht hatte, werden. Diese Pläne wurden indes nie verwirklicht und Katharina gab sich damit zufrieden, die Bücher und Manuskripte des Philosophen erworben zu haben.

Die Bibliothek wurde von Marie-Louise Denis, Voltaires Nichte und Erbin, für 30.000 Goldrubel, eine Truhe mit Pelzen, Juwelen und einem mit Diamanten besetzten Porträt der Zarin verkauft. 1779 wurden die Bücher auf dem Landweg nach Lübeck und von dort mit einem eigens für diesen Zweck gecharterten Schiff nach St. Petersburg verbracht, wo sie einen Platz in Katharinas Winterpalast, der heutigen Eremitage bekam.

Katharina II starb 1796. Voltaires Bibliothek verblieb zwar in der Eremitage, wurde allerdings dort an einen weniger populären Standort verlegt. Zar Nikolaus I machte Voltaire für den Untergang des Ancien Régimes verantwortlich, er war also alles andere als ein Bewunderer des Philosophen. Die Sammlung verblieb zwar in der Eremitage, war aber kaum mehr zugänglich. 1837 verfügte ein Hofminister: «Niemand außer Mitgliedern der kaiserlichen Familie darf ohne schriftliche Genehmigung Bücher aus der Eremitage-Bibliothek ausleihen; Diejenigen, die wissenschaftliche Forschung betreiben möchten, dürfen in der Bibliothek arbeiten, aber es ist verboten, Bücher aus den Bibliotheken von Voltaire und Diderot zu konsultieren oder Auszüge daraus zu entnehmen». (1)

Die Übergabe der Voltaire-Bibliothek an die Kaiserliche Öffentliche Bibliothek, die heutige Russische Nationalbibliothek, erfolgte Ende 1861 unter Alexander II. Die Voltaire-Sammlung umfasst 6814 Bände, einschließlich Manuskripte. Voltaires Bibliothek ist nicht die Sammlung eines Bibliophilen, sondern die Arbeitsbibliothek eines Gelehrten. Sie besteht hauptsächlich aus Ausgaben des achtzehnten Jahrhunderts. Die meisten Bücher wurden im Laufe der letzten zwanzig Lebensjahre des Philosophen erworben, die er in Ferney verbrachte, obwohl viele Bände auch vor dieser Zeit erworben wurden.

Die Voltaire Sammlung gehörte während der Belagerung Leningrads durch die deutschen Faschisten zu den Werken, die aus der Russischen Nationalbibliothek aus Sicherheitsgründen evakuiert wurden. (Siehe dazu auch weiter unten unter dem Punkt «Angriffskrieg der Deutschen – Belagerung Leningrads»). Heute ist sie wieder vollumfänglich in der Bibliothek in der Abteilung für seltene Bücher, für die Öffentlichkeit zugänglich.

In Voltaires Sammlung dominieren Bücher französischer Geschichte (fast ein Viertel), Kunst, Literatur, Werke der Theologie, der Kirchengeschichte, des Kirchenrechts, auch philosophische Werke sind vertreten. Autoren sind u.a. Rousseau, Diderot, Helvétius, d'Holbach, Montesquieu, Bayle, Pascal, Descartes, Malebranche, Locke, Hume, Toland und Leibniz.

Der Saal mit der vollständigen Voltaire-Bibliothek

Beispiel aus der Voltaire-Bibliothek

Eine elitäre Veranstaltung

Der hundertste Jahrestag der Eröffnung der öffentlichen Bibliothek wurde am 2. Januar 1914 mit einem grossen Festakt begangen. Der offizielle Charakter der Feierlichkeiten, von denen die breite Öffentlichkeit – Wissenschaftler, Schriftsteller, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie «gewöhnliche» NutzerInnen der Bibliothek fast vollständig ausgeschlossen waren, rief heftige Kritik der Linken hervor. Eingeladene Gäste und einige handverlesene Journalisten bestimmten die Atmosphäre und den Charakter der Veranstaltung.

Die Bibliothek wurde mit einer königlichen Urkunde des Zaren Nikolaus II geehrt. Aus allen Teilen des Landes kamen Glückwünsche. Bibliotheken, Büchersammlungen, Museen, Archive, Universitäten und wissenschaftliche Gesellschaften, sie alle gratulierten.

Zäsur nach der bolschewistischen Revolution

Als Lenin im Exil aus russischen Zeitungen vom bevorstehenden Jubiläum erfuhr, schrieb er den Artikel "Was kann für die Volksbildung getan werden?», in welchem er die Frage des Zuganges zu öffentlichen Bibliotheken diskutierte. Lenin empörte sich über die Versuche der übermächtigen Regierung, «unsere reichen öffentlichen Bibliotheken vor dem Mob auf der Strasse» zu bewahren. (2) Demgegenüber schlugen regierungsfreundliche Kreise vor, die (Zitat) «Bildungsstätten, Schulen und Bibliotheken nicht der Plünderung durch den Mob zu überlassen. Die Bibliothek sollte die Funktion der Leseleitung als Hüterin des Status Quo übernehmen.» (3) Die Diskussion war offen.

Dmitry Vladimirovich Filosofov, ein damals bekannter Literaturkritiker äußerte sich: «Die Bibliothek", schrieb er, «existiert für den Leser und unser Wunsch ist es, dass die Bibliothek zu Beginn des zweiten Jahrhunderts ihres Bestehens engeren Kontakt mit dem Leser pflegt,... damit sie sich von einer staatlichen Institution zu einer wirklich nationalen Institution entwickelt.» (4)

Die Februarrevolution von 1917 änderte auch in der Bibliothek einiges. So wurde zum Beispiel der offizielle Name der Bibliothek («Imperiale Nationale Büchersammlung Russlands») in «Russische Nationalbibliothek» geändert, das Wort «Imperial» wurde gestrichen.

Bis Mitte des Jahres wurde ein neuer Satzungsentwurf ausgearbeitet und es wurde geprüft, ob die Aktivitäten der Bibliothek mit den von den neuen Behörden verkündeten Grundsätzen in Einklang zu bringen seien. Die im Satzungsentwurf ausgearbeiteten Vorschläge wurden rasch, noch vor dem 1. November 1917, an dem sie eigentlich in Kraft treten sollten, umgesetzt. In den ersten Tagen nach dem Sieg der Bolschewiki blieb die Bibliothek geschlossen. Eine Generalversammlung des Personals stimmte dafür, sich dem Proteststreik anzuschließen, der in den Petersburger Lern- und Bildungsinstituten abgehalten wurde, und weigerte sich, die Revolutionsregierung anzuerkennen. Aber dieser Widerstand hielt nicht lange an. Wie in anderen Organisationen erschien in der Bibliothek ein von der neuen Regierung ernannter Kommissar.

Lenins Lesesaal

Lenins Lektüre (mit handschriftlichen Anmerkungen)

Revolutionäre Bemühungen

Ende Januar wurde der amtierende Direktor entlassen und drei Monate später, im April 1918, verabschiedete das Volkskommissariat für das Bildungswesen ein weiteres neues Statut für die öffentliche Bibliothek.

In vielerlei Hinsicht setzte dieses Dokument die Vorschläge des Entwurfs um, die unter der Provisorischen Regierung ausgearbeitet wurden, aber in der Frage der Demokratisierung der Verwaltung der Bibliothek ging es noch weiter. Kollektive Verwaltung wurde zum Leitprinzip. Der Direktor wurde gewählt. Der Posten des Regierungskommissars wurde beibehalten.

Die Jahre des Ersten Weltkriegs, der Revolutionen und der darauf folgende Unruhen hinterliessen ihre Spuren in der Bibliothek. Die Zahl der NutzerInnen sank stark auf fast ein Zehntel der Vorkriegszahl. Der Charakter nicht nur der Leserschaft, sondern auch der Bibliothekare veränderte sich. Fachkräfte, die geflüchtet waren, wurden oftmals durch unqualifizierte Arbeitskräfte ersetzt. Das Angebot an neuen Büchern ging zurück, während der Erwerb aus dem Ausland praktisch ganz eingestellt wurde. Die Hauptquellen für neue Bestände in dieser Zeit waren die Sammlungen ehemaliger Regierungsinstitutionen, Paläste, öffentlicher Organisationen und reicher Privatpersonen, welche ebenfalls geflohen waren. Das Problem lag nun darin, all diese Reichtümer in einem revolutionären Sinn zu verwalten und zu nutzen.

Es sollte bis in die späten 1920er Jahre dauern, bis die Bibliothek wieder voll funktionsfähig war. Schwierig war der Ankauf von ausländischer Literatur. Die nur limitiert verfügbaren Devisen wurden hauptsächlich für Abonnements von Zeitschriften verwendet, namentlich für den wissenschaftlichen Bereich. Das neue System schloss die Möglichkeit nicht aus, Abteilungen auf der Grundlage der Sprache oder der Art des Dokuments zu organisieren (z.B. Manuskripte, Karten, Noten, Drucke oder Plakate).

In den 1930er Jahren wurde der Austausch von Büchern zwischen Bibliotheken zu einer fest etablierten Praxis. Vor dem 2. Weltkrieg wurden die Bestände des Hauptbuchdepots in Leningrad bereits von mehr als 1.500 anderen Bibliotheken des Landes genutzt. Nach und nach wurden solche Verbindungen auch mit Institutionen im Ausland aufgebaut — unter anderem mit der New York Public Library, der Deutschen Gesellschaft für die Förderung der deutschen Wissenschaft (1926) und der Bibliotheque Nationale in Paris (1927). 1929 bestand eine Zusammenarbeit mit nicht weniger als 27 Bibliotheken auf der ganzen Welt ein, darunter Bulgarien, Schweden, Norwegen, Italien, Kuba, Finnland und Japan. Besonders enge Beziehungen bestanden zu Großbritannien, zu Frankreich und zu Deutschland.

Selbst in den schwierigsten Zeiten wurde die Forschungsarbeit in der Nationalbibliothek nie ganz eingestellt, obwohl sie in den 1920er Jahren im Allgemeinen eher sporadischer Natur war und viele interessante Studien dann nicht fortgesetzt werden konnten. Einige der ForscherInnen hatten schon vor der Revolution in der Bibliothek gearbeitet und geforscht. Nur die Glücklichen unter ihnen lebten lange genug, um einen friedlichen und wohlverdienten Ruhestand zu geniessen. Russland, und damit natürlich auch die MitarbeiterInnen der Bibliothek, litten stark unter der Wirtschaftskrise und der Depression der 1930iger Jahre. Doch die schwersten Zeiten sollten erst noch kommen.

Angriffskrieg der Deutschen – Belagerung Leningrads

Am 22. Juni 1941 griffen die deutschen Nazifaschisten Russland an. Eine der Folgen dieses Angriffs war die 900 Tage andauernde Belagerung Leningrads. Dies wird wohl für immer das schrecklichste Ereignis der russischen Geschichte im allgemeinen und der russischen Nationalbibliothek im speziellen bleiben. In den ersten Monaten des deutschen Angriffskrieges traten mehr als 50 Mitarbeiter der Nationalbibliothek freiwillig in die Verteidigungskräfte der Roten Armee ein. 138 MitarbeiterInnen starben in den schrecklichen Wintermonaten der Jahre 1941/42. Die Zahl der MitarbeiterInnen der Bibliothek sank auf 200, 800 waren es vor dem Krieg gewesen. Unter unglaublich schwierigen Umständen musste eine immense Menge an Arbeit verrichtet werden. Trotz alledem hat die Bibliothek während des gesamten Krieges, einschließlich während der Zeit der Belagerung ihre Arbeit nie eingestellt, nie hat sie aufgehört, ihren LeserInnen zu dienen. Die damalige Leiterin der Bibliothek, Frau Elena Fillipovna bestand trotz aller Bedenken seitens der Partei und seitens des Kollegiums darauf, die Bibliothek offen für den Publikumsverkehr zu lassen – eine mutige und bewundernswerte Haltung!

Wie schon während des Krieges gegen Napoleon im Jahr 1812 wurden die wertvollsten Teile der Sammlung — Manuskripte, frühe gedruckte Bücher, Bücher aus dem sechzehnten Jahrhundert Voltaires Bibliothek, das Plechanow-Hausarchiv 5 und mehr - in außergewöhnlich kurzer Zeit zur Evakuierung verpackt und in die Stadt Melekess im Gebiet Uljanowsk evakuiert. Der grossen Gruppe von Mitarbeitern, die die Bücher begleiteten, gelang es, diese unbezahlbaren Schätze trotz völlig ungeeigneten Bedingungen intakt zu erhalten. Im Oktober 1945 wurden diese Werke nach Leningrad in die Nationalbibliothek zurückgebracht.

Auch wurden Maßnahmen ergriffen, um die in der belagerten Stadt zurückgelassenen Bestände zu schützen. Die Zentrale Präsenzbibliothek, die Drucksammlungen, und auch die Hauptkataloge wurden in die unteren Stockwerke und Keller verlegt. Eine aus dem Personal gebildete Fliegerabwehrgruppe wohnte auf dem Gelände und hielt ständige Wache. Die Bibliothek leistete auch einen wichtigen Beitrag zur Rettung der Menschen, deren Kräfte durch die Hungerblockade erschöpft waren. In der härtesten Zeit der Belagerung wurden etwa 200 Menschen in der Krankenstation behandelt, die in den Bibliotheksgebäuden behelfsmäßig eingerichtet worden war. Ein paar Zahlen belegen, wie die Bibliothek trotz der unmenschlichen Belagerung durch die Nazis funktionierte:

Während der Belagerung nutzten 9.229 Leser die Bestände und erhielten mehr als eine halbe Million Bücher. Insgesamt besuchten in den Kriegsjahren 42.597 Menschen die Bibliothek. Bei 464.000 Besuchen erhielten sie fast eineinhalb Millionen verschiedene Drucksachen. In den Jahren 1941-42 wurden mehr als 10.000 Bücher für den Einsatz in den Militäreinheiten und den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Die Leitung der Bibliothek reagierte auch sofort auf die Anfragen der Militärkommandanten, die sich mit den Problemen der Organisation des Lebens in einer kämpfenden, belagerten, hungernden Stadt befassten. Es wurden verschiedene Bücher zu einem sehr breiten Themenspektrum bereitgestellt: Bau von Verteidigungsanlagen und Straßen über gefrorenen Gewässern, verschiedene Methoden der Tarnung, Bücher zur Feldchirurgie, und so weiter. Als nach Aufhebung der Belagerung Strom und Heizung wieder hergestellt wurden, stieg die Anzahl der Nutzer sofort an. Es begannen Bemühungen, die Lücken in den Beständen der Bibliothek zu schliessen, die zwangsläufig entstanden waren.

Elena Fillipovna, Dank ihr blieb die Bibliothek auch während der Blockade durch die Nazis offen.

Exkurs

Die heroische Verteidigung Leningrads, die unglaublichen Verbrechen der deutschen Wehrmacht am russischen Volk, aber auch das Beharren auf der universalistischen Idee einer Bibliothek, einem kulturellen Schatz, der auf gar keinen Fall in die Hände der faschistischen deutschen Barbaren fallen darf, all dies wird im deutschen Sprachraum nicht oder jedenfalls viel zu wenig thematisiert. Dass die russische Nationalbibliothek in Leningrad während all der Jahre, durch all die gesellschaftlichen und politischen Unruhen und Umstürze hinweg ihren Betrieb nie eingestellt hat und stets für die Öffentlichkeit zur Verfügung stand, ist mehr als beachtlich.

Spontan fällt uns dazu ein: Syrien, ein Land, welches von den Imperialisten und den Zionisten ebenso kriminell angegriffen wurde wie die Sowjetunion von den deutschen Nazis, handelte ähnlich: An syrischen Schulen wurde – während des Angriffskrieges gegen das syrische Volk und gegen die legitime Regierung unter Bashar al Assad – vermehrt Wert auf musische Fächer (Zeichnen und Malen, Musikunterricht, Literatur etc.) gelegt. Dies mit der Begründung, in den Zeiten der Krise sei Kultur besonders wichtig, anderenfalls würde das Volk verrohen. Dies ist der Unterschied zwischen Barbarei und Kultur, der Unterschied zwischen Aggressor und Verteidiger: Das erste was die zionistisch imperialistischen Angreifer zerstören und rauben sind stets die kulturellen Errungenschaften der Angegriffenen: Die Kunstgegenstände, die Bibliotheken, die Kultur eben.

Exponat eines in Stein gehauenen Manuskriptes

Führung durch die Bibliothek. Deutlich zu sehen die Karteikästchen. Das Archiv wird sowohl digital als auch analog geführt.

Lesesaal «Seltene Bücher»

Reiseberichte des Marco Polo, Ausgabe 1481, Abteilung «Seltene Bücher»

Fakten und aktuelle Bezüge

Heute umfasst die Nationalbibliothek von Leningrad (Sankt Petersburg) gegen 4,2 Millionen Werke. Darunter nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Noten, Poster und Manuskripte. Nicht alles davon ist der Öffentlichkeit zugänglich und nicht alles kann ausgeliehen werden. Für die Abteilung «seltene Bücher» zum Beispiel ist eine Spezialerlaubnis notwendig. Studierende bekommen im Rahmen ihrer Studien in der Regel ebenso Zugang wie Gruppen von Schülern oder wie wir, als wir die Bibliothek als Gruppe besucht haben. Allerdings konnten wir die Werke zwar sehen, es wurde uns auch fachkundig Auskunft gegeben, die Bücher blieben jedoch in den Regalen, darin zu blättern war uns nicht gestattet.

Zur Zeit der Sowjetunion war es Pflicht, dass von jeder neu erschienenen Publikation zwei Exemplare an die Bibliothek gingen. Heute ist das nur noch der Fall, wenn die Neuerscheinungen vom Staat subventioniert oder ganz bezahlt werden. Private Verlage in Russland können, wenn sie wollen, zwei Exemplare ihrer Neuerscheinungen an die Bibliothek geben, aber sie müssen nicht. Gesellschaftlich oder wissenschaftlich relevante Werke müssen also von der Bibliothek angekauft werden.

Aktuell können wir konstatieren, dass sich in der Politik der imperialistischen Angriffe wenig bis gar nichts verändert hat: Damals wie heute betreiben die Aggressoren Kulturraub und Kulturzerstörung, sei es im Irak (Raub von Kulturgütern im großen Stil), sei es Palästina (ebenso Kulturraub), die Methoden sind dieselben geblieben. Gleich geblieben ist auch die imperialistische Taktik Städte und blühende Landschaften dem Erdboden gleich zu machen und die dort lebenden Menschen in großen Stil zu ermorden und sie durch Blockade dem Hungertod auszusetzen. Genau dies geschieht zur Stunde in Palästina. Es muss deutlich mit einem Wort von Erich Fried gesagt werden:

«Ihr habt eure Henker

beobachtet und von ihnen

den Blitzkrieg gelernt

und die wirksamen Grausamkeiten» (6)

Die Bezüge, die von der Belagerung Leningrads hin zur Belagerung von Gaza gemacht werden können, sind zu offensichtlich: Sie müssen gemacht werden.

Fußnoten:

1 https://nlr.ru/voltaire/RA417/history-library-Voltaire (Letzter Zugriff Juli 2025)

2 https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/jul/18.htm (Letzter Zugriff Juli 2025)

3 Zitiert nach https://nlr.ru/eng/RA2089/history6-1900-1917 (Letzter Zugriff Juli 2025)

4 Ebenda

5 Näheres zum Plechanow-Hausarchiv siehe hier: https://marxforschung.de/2016/wpcontent/

uploads/2022/11/BzMEF_NF2002_TI-Filimonova_S.295-305.pdf (Letzer Zugriff Juli 2025)

6 Zitat von Erich Fried: «Höre Israel» aus «Höre Israel, Gedichte gegen das Unrecht», TuP Verlag, Hamburg 2021

Online-Flyer Nr. 849 vom 31.07.2025

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE