SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Es gibt andere Gemeinsamkeiten als die Nationalität

Europäisches Kulturerbe

Von Wolfgang Bittner

Geboren am 29. Juli 1941 in Gleiwitz/Oberschlesien (heute Gliwice/Polen), aufgewachsen in Ostfriesland, lebt Wolfgang Bittner, der am 6. August den Kölner Karls-Preis erhalten wird, als Schriftsteller und Publizist in Göttingen und Köln. Seit 1990 beschäftigt er sich intensiv mit dem deutsch-polnischen Verhältnis, wozu er mehrfach Interviews gegeben sowie Bücher, Essays und Artikel publiziert hat. In Polen wurde 2009 eine Doktorarbeit über sein Werk abgeschlossen; er gilt als „eine der führenden Persönlichkeiten in dem anzustrebenden Annäherungsprozess beider Völker … ein entschiedener Verfechter des deutsch-polnischen Dialogs und Fürsprecher der Verständigung“ – so Prof. Dr. Edward Bialek, Wroclaw. Hier ein Beitrag von ihm, dem ein Vortrag in der Schlesischen Bibliothek in Kattowitz über die kulturellen Wurzeln und Gemeinsamkeiten in einem zusammenwachsenden Europa zugrunde liegt. – Die Redaktion

Wolfgang Bittner

Nachdem in den deutsch-polnischen Beziehungen einige Jahre lang Tauwetter herrschte und eine sommerliche Sonne den wolkenverhangenen Himmel fast schon durchdrungen hatte, war das Verhältnis in jüngerer Zeit immer wieder starken Belastungen ausgesetzt. Nach wie vor gibt es Verletzungen, Vorurteile und Verurteilungen auf beiden Seiten, und die kaum vernarbten Wunden brechen sofort wieder auf, wenn es um die Themen Vertreibung, Restitution von Eigentumsrechten, Einrichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin oder um die Planung einer Ölpipeline durch die Ostsee geht.

Als die Sowjettruppen im Januar 1945 das KZ Auschwitz erreichten, fanden sie nur etwa 7.000 Überlebende. Etwa 1,1 Millionen Menschen, darunter eine Million Juden, waren hier ermordet worden.

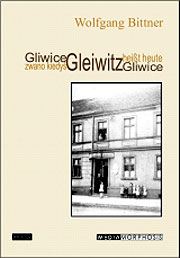

Ich kann auch aus eigener Erfahrung von der Grenzen überschreitenden europäischen Kultur berichten. Geboren 1941 als Deutscher in Gleiwitz, das seit 1945 Gliwice heißt und in Polen liegt, wuchs ich in Norddeutschland an der Küste auf, lebte in Köln und seit 2009 wieder in Göttingen, vorübergehend monatelang in Paris, in Amsterdam oder in Krakau. Meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Lemberg in der Ukraine, die Vorfahren meines Großvaters mütterlicherseits stammten aus Tschechien (damals Böhmen). 1992 veröffentlichte ich einen Roman mit dem bezeichnenden Titel „Niemandsland“ (polnisch: „Ziemia niczyja“), 2003 und 2004 erschienen meine Bücher „Gleiwitz heißt heute Gliwice“ und „Überschreiten die Grenze“ zweisprachig in Deutschland und in Polen.

Ich kann auch aus eigener Erfahrung von der Grenzen überschreitenden europäischen Kultur berichten. Geboren 1941 als Deutscher in Gleiwitz, das seit 1945 Gliwice heißt und in Polen liegt, wuchs ich in Norddeutschland an der Küste auf, lebte in Köln und seit 2009 wieder in Göttingen, vorübergehend monatelang in Paris, in Amsterdam oder in Krakau. Meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Lemberg in der Ukraine, die Vorfahren meines Großvaters mütterlicherseits stammten aus Tschechien (damals Böhmen). 1992 veröffentlichte ich einen Roman mit dem bezeichnenden Titel „Niemandsland“ (polnisch: „Ziemia niczyja“), 2003 und 2004 erschienen meine Bücher „Gleiwitz heißt heute Gliwice“ und „Überschreiten die Grenze“ zweisprachig in Deutschland und in Polen.

Während einer Vorlesung an der Breslauer Universität.

Online-Flyer Nr. 256 vom 30.06.2010

Druckversion

Kultur und Wissen

Es gibt andere Gemeinsamkeiten als die Nationalität

Europäisches Kulturerbe

Von Wolfgang Bittner

Geboren am 29. Juli 1941 in Gleiwitz/Oberschlesien (heute Gliwice/Polen), aufgewachsen in Ostfriesland, lebt Wolfgang Bittner, der am 6. August den Kölner Karls-Preis erhalten wird, als Schriftsteller und Publizist in Göttingen und Köln. Seit 1990 beschäftigt er sich intensiv mit dem deutsch-polnischen Verhältnis, wozu er mehrfach Interviews gegeben sowie Bücher, Essays und Artikel publiziert hat. In Polen wurde 2009 eine Doktorarbeit über sein Werk abgeschlossen; er gilt als „eine der führenden Persönlichkeiten in dem anzustrebenden Annäherungsprozess beider Völker … ein entschiedener Verfechter des deutsch-polnischen Dialogs und Fürsprecher der Verständigung“ – so Prof. Dr. Edward Bialek, Wroclaw. Hier ein Beitrag von ihm, dem ein Vortrag in der Schlesischen Bibliothek in Kattowitz über die kulturellen Wurzeln und Gemeinsamkeiten in einem zusammenwachsenden Europa zugrunde liegt. – Die Redaktion

Wolfgang Bittner

Foto: Archiv W. Bittner

Es ist zu hoffen, dass sich die erhitzten Gemüter allmählich abkühlen, dass vor allem das intellektuelle, großstädtische Bürgertum Polens aus seiner defensiven Haltung wieder herausfindet und der offene Dialog, der nach der politischen Wende 1989 begonnen hat, weitergeführt wird. Aber die Verbrechen der NS-Zeit werden wohl noch einige Jahrzehnte im Bewusstsein der Menschen haften bleiben, und sie lassen sich auch nicht gegen die Vertreibung von Millionen Deutscher aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aufrechnen.

Umso wichtiger ist es, sich auf die Gemeinsamkeiten zu besinnen, die beide Völker insbesondere auf kulturellem Gebiet verbinden, und zwar unabhängig vom Willen und der Propaganda nationalistisch gesinnter Kreise auf beiden Seiten. Natürlich hat sich der geistig-kulturelle Austausch niemals nur auf die Nachbarländer Deutschland und Polen beschränkt. Es gab Epochen in Europa, in denen die zahlreichen Grenzen erheblich durchlässiger waren als in unserer jüngsten Vergangenheit.

Als die Sowjettruppen im Januar 1945 das KZ Auschwitz erreichten, fanden sie nur etwa 7.000 Überlebende. Etwa 1,1 Millionen Menschen, darunter eine Million Juden, waren hier ermordet worden.

KAOS-Archiv

Von europäischer Kultur ist also die Rede, und wer davon spricht, meint für gewöhnlich die in den europäischen Ländern gepflegte Literatur, Musik, Malerei, Bildhauerei, Architektur usw. Dazu gehören im weitesten Sinne auch die Achtung der Menschenrechte, das Bildungswesen, Wohnbedingungen oder Essgewohnheiten, ja sogar Verkehrswesen, Krankenversorgung oder die Behandlung von Strafgefangenen. Das alles nennen wir Kultur, die sich über die Jahrhunderte entwickelt hat.

Die europäische Kultur gründet sich vor allem auf vier Säulen. Erstens: die griechische Philosophie und Humanitas; zweitens: römische Zivilisation und römisches Recht; drittens: die christliche und jüdische Religion und viertens: in jüngerer Zeit die Französische Revolution mit ihrer Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Solidarität sowie die darauf beruhenden sozialen Ideen und Visionen. Übrigens hatte die französische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 bereits Vorgänger in Korsika und in Polen, was heute kaum noch bekannt ist. Die Ursprünge dessen, was wir heute allgemein als unveräußerliche und unentziehbare Menschenrechte bezeichnen, lassen sich wiederum auf die Naturrechtsgedanken der Antike wie auch auf die alten Volksrechte im europäischen Raum zurückführen. Diese Grundrechte und Grundsätze, die sich später unter anderem in der englischen Magna Charta Libertatum von 1215, in der Habeas-Corpus-Akte von 1679 manifestiert haben, wurden auch für die amerikanischen Freiheitsrechte übernommen.

Wie aber konnte sich eine gemeinsame europäische Kultur in einem so zerklüfteten Gebilde wie dem mittelalterlichen Europa entwickeln?, fragen wir uns heute. Und übersehen dabei, dass der kulturelle Austausch in früheren Jahrhunderten zeitweise wenigstens so intensiv und problemlos vonstatten ging wie heute, im 21. Jahrhundert nach Beendigung des Kalten Krieges, der Europa Jahrzehnte lang in feindliche Lager gespalten hat. Solche Grenzüberschreitungen und ihre Bedeutung für die Literatur, Kunst und Wissenschaften können nicht hoch genug eingeschätzt werden; das gilt für vergangene Jahrhunderte, aber auch für die heutige Zeit.

Es ist kein Geheimnis, dass Johann Wolfgang von Goethe seinen „ultimativen Kick“ während einer Italienreise erhielt. Und sein Drama „Faust“ beruht auf einer Überlieferung, die erstmals 1587 in einem deutschen Volksbuch erschien und von einem Mann berichtet, der einen Bund mit dem Teufel eingeht. Das Vorbild dafür war augenscheinlich der Arzt und Gelehrte Paracelsus, 1493 in der Schweiz geboren, der in Österreich und Italien lebte und praktizierte. Auch der englische Dramatiker Christopher Marlowe (1564-1593) schrieb ein Stück über diese Thematik – den Pakt mit dem Teufel – schon lange vor Goethe.

Es hat immer einen regen kulturellen Austausch zwischen den europäischen Ländern und zwischen ihren Dichtern und Künstlern gegeben. Der Nürnberger Bildhauer Veit Stoß zum Beispiel schnitzte von 1477 bis 1489 den bis heute bewunderten Altar in der Marienkirche in Krakau. Nikolaus Kopernikus wurde in Torun (Thorn) geboren, und als er sich in Italien an der Universität einschrieb, wusste er nicht – so wird bekundet –, ob er seine Herkunft als Deutscher oder als Pole angeben sollte. Erasmus von Rotterdam pflegte einen umfangreichen Briefwechsel mit Geistesgrößen in ganz Europa, unter anderem mit Justus Decius, Berater des polnischen Königs Sigismund des Älteren in Krakau. Justus Decius (eigentlich Jost Ludwig Dietz) stammte aus dem Elsass, das damals zu Deutschland gehörte, und galt seinerzeit als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in Polen. Der schlesische Poet Andreas Gryphius – er lebte von 1616 bis 1664 und schrieb wunderbare schwermütige Gedichte – traf in Amsterdam den niederländischen Poeten Joost van den Vondel. Der französische Philosoph Voltaire lebte eine Zeitlang am Hofe Friedrichs des Großen in Berlin. Der Dichter Jakob Lenz und andere deutsche Dichter, Vorläufer der Romantik, gingen nach Polen und Russland. Heinrich Heine und Ludwig Börne emigrierten nach Paris, Georg Büchner floh – verfolgt von der hessischen Geheimpolizei – nach Frankreich und in die Schweiz, wo er starb. Der große polnische Dichter Adam Mickiewicz lebte jahrelang in Russland und in Frankreich, der englische Dichter Lord Byron in der Schweiz und in Italien. Dostojewski spielte Roulette im Baden-Badener Spielkasino und in Paris. Tolstoi besuchte Schulen in Deutschland, um sich Anregungen für eine Schule in seinem russischen Dorf Jasnaja Poljana zu holen. Der spanische Kulturphilosoph Ortega y Gasset studierte in Deutschland und lebte seit dem spanischen Bürgerkrieg unter anderem in Frankreich und den Niederlanden. Die berühmten deutschsprachigen Dichter Franz Kafka und Max Brod lebten in Prag, Franz Werfel und Karl Kraus in Wien. Der deutsche Schriftsteller Alfred Döblin reiste 1923 einige Monate durch Polen und hinterließ der Nachwelt seine hochinteressanten Aufzeichnungen „Reise in Polen“, die 1926 erschienen.

Im „Dritten Reich“ und während des Zweiten Weltkriegs emigrierten deutsche Schriftsteller und Künstler nach Schweden, zum Beispiel Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht und Peter Weiss, oder nach England, zum Beispiel Alfred Kerr, Kurt Schwitters oder Sebastian Haffner. Deutsche und polnische Existenzialisten und Intellektuelle flohen vor dem deutschen Faschismus zuerst in die Niederlande und schließlich weiter nach Frankreich und Spanien. Und in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts flohen viele griechische Künstler vor dem griechischen Faschismus nach Deutschland, Frankreich und Polen. Später kamen zahlreiche Dissidenten aus den kommunistischen Ländern Osteuropas nach Westeuropa.

Aber auch viele Maler wechselten ihren Wohnsitz, so Chagall, Kandinsky und Jawlensky, die von Russland nach Frankreich und nach Deutschland gingen. Gauguin heiratete eine schwedische Frau. Der Bildhauer Brancusi wanderte sogar zu Fuß von Rumänien nach Paris. Und auch der norwegische Maler Edward Munch wandte sich nach Paris, ebenso wie der schwedische Dramatiker August Strindberg oder der berühmte polnische Komponist Frédéric Chopin. Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, emigrierte von Wien nach London.

Und schauen wir uns die Architektur an. Ganze Straßenzüge in Riga oder in Wilna könnten ebenso in Lübeck stehen; in manchen Vierteln von Krakau oder Lemberg meint man in Wien oder in Prag zu sein; italienische Architekten wirkten in Deutschland, Frankreich oder Polen. In den Dombauhütten waren Baumeister aus vielen Ländern Europas vereinigt.

Alle diese Künstler, Schriftsteller, Dichter, Architekten und Gelehrten inspirierten sich gegenseitig, und insofern können wir von einer europäischen Kunst und Literatur, von einer europäischen Kultur sprechen. Jeder brachte seinen eigenen nationalen Charakter, seine Persönlichkeit ein, geprägt durch die regionale Kultur, durch lokale Eigenheiten, gesellschaftliche Verhältnisse, Landschaft, Folklore usw. Betrachten wir Chagall und sein Werk: In seinen Bildern spiegelt sich seine russisch-jüdische Kindheit. Oder Franz Werfel, den Autor jüdischer Herkunft, der in Österreich lebte, bevor er nach Frankreich und weiter in die USA emigrierte; er schrieb einen Bestseller über den katholischen Wallfahrtsort Lourdes in Frankreich.

Ich kann auch aus eigener Erfahrung von der Grenzen überschreitenden europäischen Kultur berichten. Geboren 1941 als Deutscher in Gleiwitz, das seit 1945 Gliwice heißt und in Polen liegt, wuchs ich in Norddeutschland an der Küste auf, lebte in Köln und seit 2009 wieder in Göttingen, vorübergehend monatelang in Paris, in Amsterdam oder in Krakau. Meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Lemberg in der Ukraine, die Vorfahren meines Großvaters mütterlicherseits stammten aus Tschechien (damals Böhmen). 1992 veröffentlichte ich einen Roman mit dem bezeichnenden Titel „Niemandsland“ (polnisch: „Ziemia niczyja“), 2003 und 2004 erschienen meine Bücher „Gleiwitz heißt heute Gliwice“ und „Überschreiten die Grenze“ zweisprachig in Deutschland und in Polen.

Ich kann auch aus eigener Erfahrung von der Grenzen überschreitenden europäischen Kultur berichten. Geboren 1941 als Deutscher in Gleiwitz, das seit 1945 Gliwice heißt und in Polen liegt, wuchs ich in Norddeutschland an der Küste auf, lebte in Köln und seit 2009 wieder in Göttingen, vorübergehend monatelang in Paris, in Amsterdam oder in Krakau. Meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Lemberg in der Ukraine, die Vorfahren meines Großvaters mütterlicherseits stammten aus Tschechien (damals Böhmen). 1992 veröffentlichte ich einen Roman mit dem bezeichnenden Titel „Niemandsland“ (polnisch: „Ziemia niczyja“), 2003 und 2004 erschienen meine Bücher „Gleiwitz heißt heute Gliwice“ und „Überschreiten die Grenze“ zweisprachig in Deutschland und in Polen.Immer wieder war ich wochenlang in Polen: In Breslau, Oppeln, Gleiwitz, Kattowitz, Tschenstochau, Krakau …, hatte bei meinen Vorträgen, Lesungen und Lehraufträgen auch Kontakt zu vielen jungen Leuten. Das Land und die Menschen sind mir sehr nahe, ich bin gern in Polen, vor allem in Schlesien, unterhalte mich mit Politikern, Journalisten oder Wissenschaftlern, mit polnischen Schlesiern und mit Schlesiern deutscher Herkunft. Ich fühle mich auch in Köln oder Göttingen recht wohl. Aber wenn ich gefragt werde, wo meine Heimat ist, bin ich ratlos. Vielleicht bin ich ein Europäer.

Während einer Vorlesung an der Breslauer Universität.

Foto: Archiv W. Bittner

Noch ein Wort zur gegenwärtigen polnischen Kulturpolitik. Polen hat sich nach der so genannten Wende nach Westen geöffnet und pflegt einen regen kulturellen Austausch mit Deutschland, Frankreich oder den USA. Aber für Polen wäre es wichtig, sich mehr als bisher auch nach Russland zu öffnen, denn da gibt es ebenfalls viele Gemeinsamkeiten. Dennoch verhalten sich die polnischen Kulturpolitiker – und nicht nur sie – Russland gegenüber außerordentlich reserviert. Jedenfalls war das mein Eindruck während meiner Aufenthalte in Polen. Das ist bedauerlich, denn Polen könnte sich von seiner geographischen Lage und von seinem kulturellen Erbe her zu einer Brücke nicht nur zwischen Nord und Süd, sondern ebenso zwischen Ost und West entwickeln. Das halte ich für eine große Chance, denn so könnte dieses Land innerhalb der Europäischen Union eine wichtige Rolle für die gemeinsame europäische Kultur und natürlich ebenso für die Wirtschaft spielen.

Die Meinung, dass es für Europa keinen anderen Weg gibt als diese Union der europäischen Staaten mit einem Binnenmarkt und einer Währung, wenn die europäischen Länder gegenüber Ländern wie den USA, Japan und China auf die Dauer konkurrenzfähig bleiben wollen, habe ich seit langem vertreten. Ich bin aber auch immer der Meinung gewesen, dass es in diesem neuen Europa, dessen Länder dringend einer Neuordnung der Bedingungen ihres Zusammenlebens bedurften, nicht nur um Ökonomie oder Technologie gehen kann (leider erwecken die Brüsseler Institutionen fortwährend diesen Eindruck). Polen als Kulturland der Mitte könnte in die „westliche Wertegemeinschaft“ – wie es so schön heißt – wesentliche kulturelle Impulse einbringen.

Literatur, Musik, Malerei, bildende Kunst oder Architektur können Grenzen überschreiten, die Menschen hören und lernen voneinander, sie überwinden ihre Fremdheit. Da sind unendlich viele Möglichkeiten, Brücken zu bauen durch Kultur, die letztlich Grundlage für jede ökonomische oder technische Entwicklung ist. Das ist essenziell! Schriftsteller und Künstler überschreiten Grenzen, von denen es immer noch viel zu viele gibt, mit Leichtigkeit, und sie haben keine Probleme miteinander. Es gibt andere Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen, als die Nationalität.(PK)

Online-Flyer Nr. 256 vom 30.06.2010

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE