SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Medien

Blogger erhalten Unterstützung vom Bundesverfassungsgericht

Heilige Kuh geschlachtet

Von Eberhard Reinecke

Oberlandesgericht Hamburg | Quelle: justiz.hamburg.de

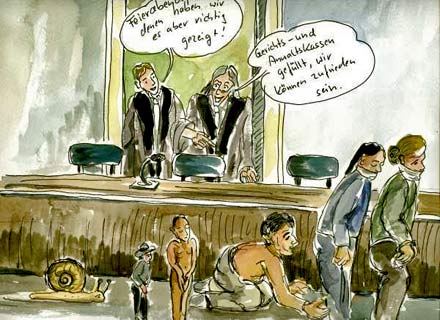

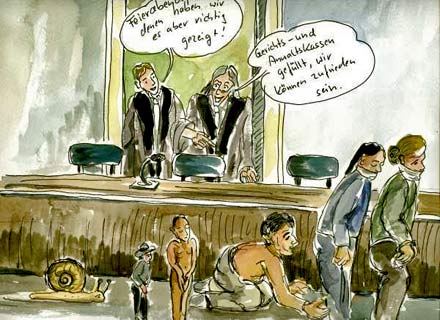

Cartoon. Lurussa Gross

NRhZ-Archiv

Eberhard Reinecke ist Rechtsanwalt in Köln und vertritt gelegentlich - wenn nötig - auch die NRhZ - siehe www.rechtsanwael.de

Online-Flyer Nr. 248 vom 05.05.2010

Druckversion

Medien

Blogger erhalten Unterstützung vom Bundesverfassungsgericht

Heilige Kuh geschlachtet

Von Eberhard Reinecke

Oberlandesgericht Hamburg | Quelle: justiz.hamburg.de

Der Wahrheitsgehalt der Meldung war nicht umstritten, allerdings sahen die Gerichte darin einen Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht des Sohnes. Da der Blogger keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgab, wurde er vom Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg verurteilt. Das Bundesverfassungsgericht hob nunmehr diese Verurteilung auf und redete noch einmal Fraktur mit den Gerichten. Immer wieder hatten die sich angemaßt zu überprüfen, ob es für eine verbreitete Meinung ein öffentliches Berichterstattungsinteresse gibt. So hatte das OLG Hamburg im vorliegenden Fall seine Entscheidung damit begründet, dass der Gegenstand der Berichterstattung belanglos sei und sich dementsprechend auch kein öffentliches Interesse an der Berichterstattung ergäbe. Deswegen sei das Interesse des damaligen Klägers, dass er nicht namentlich in der Presse genannt wird, von höherem Gewicht und die Berichterstattung zu verbieten. Dazu das BVerfG (wir geben hier das Urteil in eigenen Worten wieder, das jeweilige Orginalzitat befindet sich am Ende des Artikels): Diese Ausführungen des OLG Hamburg deuteten auf ein „grundlegendes Fehlverständnis“ dessen hin, was die Meinungsfreiheit bedeutet. Zum einen habe sowohl die Presse aber auch der „journalistische Laie“ selbst zu entscheiden, was der Berichterstattung wert ist und nicht die Gerichte. Zum anderen sei die Meinungsfreiheit keineswegs auf das Recht zu Äußerungen beschränkt, an denen ein öffentliches Interesse bestehe. Die Meinungsfreiheit verbürge vielmehr primär, dass jeder Einzelne sich gerade auch in der Kommunikation mit Anderen in seiner Persönlichkeit frei entfalten kann. Schon deshalb verkürze das Verbot des OLG die Rechte des Bloggers erheblich (2).

Vertrauen auf offizielle Quellen

Blogger dürfen sich auch auf offizielle Quellen verlassen. Auch hier korrigiert das BVerfG viele Gerichte. Im vorliegenden Fall hatte auch die Staatsanwaltschaft eine Presseerklärung herausgegeben, in der der Name genannt war, diese Meldung war in vielen Medien erschienen, trotzdem meinte das OLG zur Begründung seines Verbotes, der Blogger habe sich nicht auf die Verlautbarung der Staatsanwaltschaft verlassen dürfen. Diese Begründung rügt das BVerfG mit der Begründung, dass damit gerade für den juristischen Laien Anforderungen an die Recherche gestellt werden, die ihm nicht zumutbar sind, und die deshalb zu einer Lähmung der Ausübung des individuellen Rechtes auf Meinungsfreiheit führen können.(3)

Cartoon. Lurussa Gross

Die grösste Langzeitwirkung könnten aber die Ausführungen des BVerfG zur strafbewehrten Unterlassungserklärung haben, weil damit die Möglichkeiten von Abmahnabzockereien eingeschränkt werden. Für einen normal denkenden Menschen ist folgender juristischer Gedankengang ohnehin schwer nachvollziehbar: Es kommt ja schon mal vor, dass jemand etwas Falsches im Internet schreibt. Die meisten werden es nach Hinweis dann auch korrigieren. Doch nach der bisherigen Rechtsprechung reichte das nicht. Man musste gleich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Tat man dies nicht, so „vermuteten“ die Gerichte, dass man den Fehler wiederholen wolle, also erfolgte die Verurteilung zur Unterlassung einer Behauptung, die schon längst korrigiert war. All das war für den Blogger sehr kostenträchtig und für Anwälte eine wahre Goldgrube. An diesem Automatismus äußert das BVerfG nun ganz entschiedene Zweifel: Bei der Frage, ob die Wiederholungsgefahr bestehe, könne stärker, als dies bisher in der Rechtsprechung geschehen sei, auf den individuellen Fall abgestellt werden, insbesondere auch auf die Frage, ob eine Falschmeldung verschuldet sei, die Meldung rasch korrigiert werde etc. (4)

Zeichen der Zeit, deutlich besser verstanden

Die nächsten Auseinandersetzungen sind vorgezeichnet: „Das haben wir immer schon so gemacht“ gehört auch heute noch zu den wichtigsten ungeschriebenen Gesetzen vieler Richter. Viele Gerichte wollen vielleicht den für sie einfachen Weg gehen, hier eine konkrete Fallgruppe zu konstruieren, die eine (nach allgemeiner juristischer Regel eng auszulegende) Ausnahme ist. Man kann diese Entscheidungen wie aber auch einige Entscheidungen des BGH in der letzten Zeit (z.B. dazu, dass Online-Archive nicht regelmässig „gereinigt“ werden müssen) auch so verstehen, dass BGH und BVerfG die Zeichen der Zeit, deutlich besser verstanden haben, als die meisten Pressekammern. In Zeiten der Medienkonzentration sind gerade die kleinen Projekte im Internet Möglichkeiten der journalistischen Vielfalt. BVerfG und BGH verlangen von den Gerichten offenbar nicht mehr und nicht weniger, als sich immer des Problems bewusst zu sein, dass durch Ihre Entscheidungen keine Einschüchterungseffekte auf die Ausübung der Meinungs- und Pressefreiheit ausgehen dürfen; das heisst vor allem, dass die presserechtlichen Kanonen, die in Auseinandersetzungen mit großen Verlagen entwickelt wurden, nicht in der Auseinandersetzung mit Spatzen (kleinen Bloggern) eingesetzt werden. Es wird spannend werden vor den Pressekammern in der nächsten Zeit. (PK)

Cartoon: Lurussa Gross

Cartoon: Lurussa Gross

(2)„Die Erwägung des Oberlandesgerichts, der Berichterstattungsgegenstand sei objektiv belanglos und begründe daher jedenfalls kein das Interesse des Klägers, ungenannt zu bleiben, überwiegendes öffentliches Informationsinteresse, deutet auf ein grundlegendes Fehlverständnis des Gewährleistungsgehaltes der Meinungs- und Pressefreiheit hin. Sie lässt nämlich nicht hinreichend erkennen, ob das Gericht sich bewusst war, dass es zunächst vom Selbstbestimmungsrecht der Presse oder auch des journalistischen Laien als Trägers der Meinungsfreiheit umfasst ist, den Gegenstand der Berichterstattung frei zu wählen, und es daher nicht Aufgabe der Gerichte sein kann zu entscheiden, ob ein bestimmtes Thema überhaupt berichtenswert ist oder nicht. Die Meinungsfreiheit steht nicht unter einem allgemeinen Vorbehalt des öffentlichen Interesses, sondern sie verbürgt primär die Selbstbestimmung des einzelnen Grundrechtsträgers über die Entfaltung seiner Persönlichkeit in der Kommunikation mit anderen. ...Angesichts dessen stellt es eine verfassungsrechtlich bedenkliche Verkürzung dar, wenn das Oberlandesgericht dem Kläger vorliegend allein deshalb einen Unterlassungsanspruch zuerkannt hat, weil dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht das Informationsinteresse der Öffentlichkeit überwiege.“

(3) „Allerdings dürfen auch im Übrigen keine Sorgfaltsanforderungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen postuliert werden, die die Bereitschaft zum Gebrauch des Grundrechts herabsetzen und so auf die Meinungsfreiheit insgesamt einschnürend wirken können. Daher ist bei der Frage, in welchem Umfang das Vertrauen in die Richtigkeit einer amtlichen Verlautbarung geschützt ist, auch zu beachten, dass eine eindeutige Trennung zwischen den tatsächlichen und den rechtlichen Aspekten der zugrunde liegenden Abwägung oft nicht möglich sein und sich dem Rezipienten nicht immer erschließen wird. .... Der Bürger wird - außer bei offenkundigen Exzessen - insbesondere annehmen, dass eine in ihrer Informationspolitik unmittelbar an die Grundrechte, namentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betroffenen gebundene, auf Objektivität verpflichtete Behörde wie die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit erst dann unter Namensnennung über ein Ermittlungsverfahren unterrichten wird, wenn sich der zugrunde liegende Tatverdacht bereits einigermaßen erhärtet hat, ohne aber die Verdachtsmomente stets vollständig mitgeteilt zu bekommen und eigenständig bewerten zu können. Deshalb steht die Annahme, dass selbst journalistische Laien nicht ohne Weiteres auf die Richtigkeit der einer staatsanwaltschaftlichen Pressemitteilung vorausgegangenen Abwägung vertrauen dürften, nicht weniger in der Gefahr, eine Lähmung der individuellen Meinungsfreiheit zu bewirken, als überzogene Sorgfaltsanforderungen hinsichtlich des Wahrheitsgehalts von Tatsachen aus allgemein als zuverlässig beurteilten Quellen.“

(4) „Zwar ist der hier in Frage stehende Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig, doch kann den verfassungsrechtlichen Anforderungen jedenfalls bei der Prüfung der Wiederholungsgefahr Rechnung getragen werden. Die Möglichkeit, den guten Glauben des Äußernden hier zu privilegieren, ist nach der zivilgerichtlichen Rechtsprechung gegeben. Zwar wird der im Wettbewerbsrecht entwickelte Grundsatz, wonach die geschehene Rechtsverletzung die Wiederholungsgefahr indiziert und erst eine strafbewehrte Unterlassungserklärung diese Wirkung entfallen lässt, auch auf den deliktischen Unterlassungsanspruch angewendet. Der Bundesgerichtshof hat aber bereits entschieden, dass er hier nicht mit gleicher Strenge gilt, sondern das Deliktsrecht eher Anlass geben kann, die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen und etwa im Hinblick auf singuläre Umstände der Verletzungshandlung eine Wiederholungsgefahr zu verneinen. Hiervon ausgehend hätte das Oberlandesgericht nicht allein auf die Vermutungswirkung der rechtswidrigen Erstbegehung abstellen dürfen, sondern berücksichtigen müssen, ob der Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit der staatsanwaltlichen Mitteilung gehandelt hat und daher nach dessen Erschütterung durch das an ihn und die Staatsanwaltschaft gerichtete Unterlassungsverlangen eine Wiederholung der Verletzungshandlung nicht zu erwarten war“.

(4) „Zwar ist der hier in Frage stehende Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig, doch kann den verfassungsrechtlichen Anforderungen jedenfalls bei der Prüfung der Wiederholungsgefahr Rechnung getragen werden. Die Möglichkeit, den guten Glauben des Äußernden hier zu privilegieren, ist nach der zivilgerichtlichen Rechtsprechung gegeben. Zwar wird der im Wettbewerbsrecht entwickelte Grundsatz, wonach die geschehene Rechtsverletzung die Wiederholungsgefahr indiziert und erst eine strafbewehrte Unterlassungserklärung diese Wirkung entfallen lässt, auch auf den deliktischen Unterlassungsanspruch angewendet. Der Bundesgerichtshof hat aber bereits entschieden, dass er hier nicht mit gleicher Strenge gilt, sondern das Deliktsrecht eher Anlass geben kann, die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen und etwa im Hinblick auf singuläre Umstände der Verletzungshandlung eine Wiederholungsgefahr zu verneinen. Hiervon ausgehend hätte das Oberlandesgericht nicht allein auf die Vermutungswirkung der rechtswidrigen Erstbegehung abstellen dürfen, sondern berücksichtigen müssen, ob der Beschwerdeführer im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit der staatsanwaltlichen Mitteilung gehandelt hat und daher nach dessen Erschütterung durch das an ihn und die Staatsanwaltschaft gerichtete Unterlassungsverlangen eine Wiederholung der Verletzungshandlung nicht zu erwarten war“.

Die vollständige Entscheidung ist zu finden unter:

_Meldung_%C3%BCber_ein_strafrechtliches_Ermittlungsverfahren

NRhZ-Archiv

Online-Flyer Nr. 248 vom 05.05.2010

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE