SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Notizen anläßlich meiner Rolle in dem Stück "rübergemacht"

Meine DDR

Von Dorothea Neukirchen

"rübergemacht" ist ein Schauspiel von Anne Dorn über die "Wiedervereinigung" einer Familie. Die Schauspielerin und Filmemacherin Dorothea Neukirchen schrieb uns, warum sie gerade in diesem Stück so gern mitmacht, das zurzeit in Köln aufgeführt wird. Die Redaktion.

Meine frühesten Kindheitsjahre habe ich in Thüringen verbracht, in einem Ort, den ich nach der Wende noch einmal aufgesucht habe. Meinen Kletterbaum habe ich wieder erkannt, riesig geworden, und die Scheunenwand, an der saure Weintrauben wuchsen. Ich glaube, es war eine glückliche Zeit für mich. Doch meine Mutter sah das anders. Sie wollte weg von den Russen, zurück in den Westen. Jedenfalls gab es zwei Fluchtversuche. Der erste mißglückte. Mein Opa, der mich im Stockfinsteren an der Hand hatte, fiel mit mir in einen Graben. Ich schrie. Das war gefährlich. Wir traten den Rückzug an. Der zweite Fluchtversuch klappte.

So kam ich mit vier Jahren im Westen an. In einem "freien" Kuhstall, so die Familiensaga, ruhten wir uns von den Strapazen aus.

Spätere Eindrücke vom anderen Deutschland stammen von einer Berlinreise während meiner Schulzeit. Damals habe ich "drüben" so viele Klassikerausgaben gekauft, wie ich tragen konnte, zum Tauschkurs von eins zu vier, leinengebundene Schätze, die ich heute noch hüte. Damals stieg ich am Bahnhof Zoo in die fast leere S-Bahn und fuhr für 20 Pfennige in den Osten. Dass die S-Bahnen vor dem Mauerbau leer waren, zumindest im Westteil der Stadt, das hatte mit dem Boykott des Kalten Krieges zu tun. Das gesamte S-Bahnnetz wurde vom Osten betrieben. Deshalb nahmen ordentliche Westbürger die langsameren und dreimal so teuren Busse. Man musste es schon aushalten, scheel angesehen zu werden, wenn man im Westen einen S-Bahnhof betrat.

Nachdem die Teilung der Stadt durch die Mauer besiegelt wurde, habe ich die Strapazen der Warterei und der peniblen Kontrollen ertragen, um die Museumsinsel zu besuchen oder Inszenierungen im Theater am Schiffbauerdamm anzusehen. Ich erinnere mich an den Geruch nach Karbol, der in geheimnisvoller Weise alles durchzog, und daran, dass das Essen im HO - Restaurant deftig, billig und Hunger stillend war, aber damit erkauft wurde, dass man demütig vor leeren Tischen warten musste, bis einem ein Platz zugewiesen wurde.

Und: lang dauernde Theatervorstellungen waren ein Problem. Man durfte sein Besuchslimit nicht überziehen. Stets lauerte die Gefahr, im gläsernen "Tränenpalast" am Kontrollpunkt Friedrichstrasse zurückgehalten zu werden. Entsprechend groß war die Erleichterung, wenn man es wieder einmal zurück in den Westen geschafft hatte.

Unerklärlich ist mir bis heute das Phänomen, dass mir der Osten, wenn ich hinkam, immer ziemlich normal erschien. Erst wenn ich zurück kam nach Westberlin, war ich jedesmal wie erschlagen von der Lichterflut.

Und dann die Transit Strecke. Ich amüsierte mich über die Waffen tragenden Milchbubis, wenn sie den Wagen durchsuchten, aber nur wenn sie gerade nicht guckten. Ärger wollte ich nicht riskieren. Ich antwortete lammfromm auf alle Fragen und verbot mir meine Neigung zu provokativen Äußerungen. Was für ein Gefühl von Freiheit, wenn ich dann jenseits der Schlagbäume wieder aufs Gaspedal treten durfte. Kein Geratter der Asphaltplatten mehr unter den Rädern und keine müden 110 Stundenkilometer.

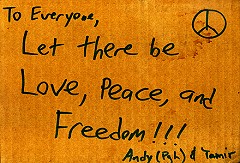

Dorothea Neukirchen

Foto: privat

Ein Jahr vor der Wende habe ich einen Dokumentarfilm über den berühmtesten Drehbuchautor der DDR gemacht. Er war privilegiert, und er machte einen ziemlich freien Eindruck. Er durfte sogar in den Westen reisen. Ich beneidete ihn ein bißchen, nicht wegen der Altbauwohnung, des Autos und der Datscha, nein, wegen der Muße. Die Uhren drüben gingen langsamer. Er musste nie nach dem nächsten Job hecheln. Er konnte dabei sein, wenn sein Drehbuch verfilmt wurde. Als registrierter Künstler bezog er ein Grundgehalt, das die Lebenskosten deckte. Verkaufte er Drehbücher oder Hörspiele brachten sie Geld für die Extras. Ostkünstler konnten es sich leisten, den nächsten Stoff reifen zu lassen. Auch wenn sie ein Jahr lang gar nichts schrieben, kam keine Existenzangst auf - nun ja, zumindest so lange nicht, wie sie sich beim Regime nicht unliebsam machten, der Zensur zum Opfer fielen, ausgeschlossen wurden oder im Gefängnis landeten.

Es gab zwei Klassen in der klassenlosen Gesellschaft. Wer Zugang zu Devisen hatte, gehörte zur Oberschicht und konnte sich alles mögliche kaufen. Als westdeutsche Filmemacherin war ich gezwungen, in Devisen-Hotels zu übernachten. In denen konnte man mit Ostgeld nicht mal ein Bier bezahlen. Im Ostberliner Palasthotel kamen mir meine Papiere abhanden. Drei Monate später wurden sie mir zugeschickt. Sie seien hinter einem "selten abgerückten Möbelstück" wiedergefunden worden, hieß es im Begleitschreiben.

Für die Dreharbeiten war mir ein "Aufnahmeleiter" zugeteilt worden, der sich höheren Ortes darüber beklagte, dass ich ihn wie einen Aufnahmeleiter einsetzte. So erfuhr ich, daß er gar kein Aufnahmeleiter war, sondern ein Aufpasser im Dienste der Stasi.

Im Frühjahr 1989 machten wir eine Familienreise durch die Mark Brandenburg bis nach Rügen. Wir fanden es komisch, dass uns an der Grenze ZEIT und SPIEGEL abgenommen wurden. Und wir hätten uns nicht träumen lassen, dass die Mauer ein halbes Jahr später geöffnet würde. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen. Wir bestaunten die altertümlichen Kohlehaufen, mit denen das für Besucher nicht zugängliche Schloß Rheinsberg beheizt wurde. Und der spektakuläre Wanderpfad über die Kreidefelsen gehörte uns ganz allein.

Im März 1990, als die Mauer schon Löcher hatte, Ost und West aber offiziell noch nicht vereinigt waren, suchte ich Motive für einen Spielfilm auf dem "Todesstreifen". Noch war die NVA (nationale Volksarmee) zuständig. Ein zum "Presseoffizier" mutierter NVA Offizier verschaffte uns Zugang zu den Wachtürmen. Die Fußspuren, die wir im Sand hinterließen, wurden von untergegebenen Soldaten säuberlich weg gefegt. Auf meine verblüffte Frage, warum, bekam ich die Antwort: "Man kann nie wissen."

Für das Problem, wie wir uns die Stellen für die Mauerlöcher merken könnten, gab es eine verblüffende Lösung. "Alle Pfosten sind durchnumeriert, wie bei der KZ Architektur."

Ende Mai 1990, als wir drehten, mussten wir schon Westler anheuern, um "unseren" Wachturm gegen Vandalismus zu verteidigen. Und auf dem Asphaltweg, der ehemals den Militärjeeps vorbehalten war, fuhren bereits erste übermütige Fahrradfahrer. Das Schlußbild meines Films war von der Wirklichkeit eingeholt worden.

Zurück nach Köln fuhr ich quer durch Thüringen und den Harz. Dort hießen Kinos noch Volkslichtspiele. Die Fremde wurde mißtrauisch beäugt. Und wenn ich zurück schaute, wurden die Fenster rasch geschlossen.

Am Tag der D-Mark Einführung fotografierte ich in Potsdam eine junge Frau, die sich ein blaues Auge gemalt hatte. Darüber trug sie als Augenklappe einen Hundertmarkschein.

Auf einer Wand prangte der Spruch: "Wir sind das Volk - ich bin Volker."

Im Sommer 1991 war der ehemals bedrohliche Sowjetpanzer an der Berliner Autobahn rosa angestrichen und der Mauerverlauf in Berlin nur noch daran zu erkennen, dass die Straßenschilder im ehemaligen Osten dünnere Buchstaben hatten.

Begegnung zwischen Mutter und Tochter im Westen

Foto: Peter Meinard

Bei der Arbeit an einem Dokumentarfilm traf ich einen Ex-NVA-Offizier, der den Müll in Großglienecke sortierte, und eine Lehrerin, die erlebt hatte, dass in unübersichtlichen Zeiten Frauen aufs Podest gehoben und ebenso rasch wieder abgesetzt werden. Mit der ersten freien Wahl war sie Bürgermeisterin geworden. Doch schon ein halbes Jahr später fiel sie einer Intrige zum Opfer. Ihre Pläne für gemeinnützigen Wohnungsbau vertrugen sich nicht mit der Profitgier der örtlichen Bodenpreisspekulanten. Der Osten war im Westen angekommen. Oder, wie ein anonymer Sprayer meinte: "Ihr wolltet den totalen Kohl, jetzt habt ihr den Salat."

Dorothea Neukirchen ist Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin. Sie drehte Dokumentar- und Spielfilme, vom Kinderfilm bis zum Krimi, vom "Prozess des Sokrates" bis zum Unterhaltungsspecial mit Willy Millowitsch. Sie schrieb für Hörfunk, Fernsehen, Kino und veröffentlichte u.a. den Roman "SINKFLUG" und ein Lehrbuch für Schauspieler "VOR DER KAMERA".

"rübergemacht" - Schauspiel von Anne Dorn in der Inszenierung der Uraufführung von Bettina Dornmit: Dorothea Neukirchen, Hildegard Kuhlenberg, Christian Ingomar, Claudia Dalchow, Marc Zabinski.

Zum Inhalt: Frühjahr 1990. Lena aus dem Osten platzt unangemeldet in die fragile Familienstruktur ihrer im Westen lebenden Schwester Helen. Eine leidenschaftliche Konfrontation mit Erwartungen aneinander schließt letztlich alle Familienmitglieder ein und bleibt nicht ohne ein Opfer.

Vorstellungen im Studio der SK-Stiftung Kultur im Mediapark Köln am 14.15.16.und 17.03.2006 um 20.00 Uhr, Schulvorstellungen am 15.und 16.03.2006 um 10.00 Uhr

Weitere Informationen und Kartenvorbestellung unter 0221 384452 und www.ruebergemacht.net

Online-Flyer Nr. 35 vom 14.03.2006

Druckversion

Kultur und Wissen

Notizen anläßlich meiner Rolle in dem Stück "rübergemacht"

Meine DDR

Von Dorothea Neukirchen

"rübergemacht" ist ein Schauspiel von Anne Dorn über die "Wiedervereinigung" einer Familie. Die Schauspielerin und Filmemacherin Dorothea Neukirchen schrieb uns, warum sie gerade in diesem Stück so gern mitmacht, das zurzeit in Köln aufgeführt wird. Die Redaktion.

Meine frühesten Kindheitsjahre habe ich in Thüringen verbracht, in einem Ort, den ich nach der Wende noch einmal aufgesucht habe. Meinen Kletterbaum habe ich wieder erkannt, riesig geworden, und die Scheunenwand, an der saure Weintrauben wuchsen. Ich glaube, es war eine glückliche Zeit für mich. Doch meine Mutter sah das anders. Sie wollte weg von den Russen, zurück in den Westen. Jedenfalls gab es zwei Fluchtversuche. Der erste mißglückte. Mein Opa, der mich im Stockfinsteren an der Hand hatte, fiel mit mir in einen Graben. Ich schrie. Das war gefährlich. Wir traten den Rückzug an. Der zweite Fluchtversuch klappte.

So kam ich mit vier Jahren im Westen an. In einem "freien" Kuhstall, so die Familiensaga, ruhten wir uns von den Strapazen aus.

Spätere Eindrücke vom anderen Deutschland stammen von einer Berlinreise während meiner Schulzeit. Damals habe ich "drüben" so viele Klassikerausgaben gekauft, wie ich tragen konnte, zum Tauschkurs von eins zu vier, leinengebundene Schätze, die ich heute noch hüte. Damals stieg ich am Bahnhof Zoo in die fast leere S-Bahn und fuhr für 20 Pfennige in den Osten. Dass die S-Bahnen vor dem Mauerbau leer waren, zumindest im Westteil der Stadt, das hatte mit dem Boykott des Kalten Krieges zu tun. Das gesamte S-Bahnnetz wurde vom Osten betrieben. Deshalb nahmen ordentliche Westbürger die langsameren und dreimal so teuren Busse. Man musste es schon aushalten, scheel angesehen zu werden, wenn man im Westen einen S-Bahnhof betrat.

Nachdem die Teilung der Stadt durch die Mauer besiegelt wurde, habe ich die Strapazen der Warterei und der peniblen Kontrollen ertragen, um die Museumsinsel zu besuchen oder Inszenierungen im Theater am Schiffbauerdamm anzusehen. Ich erinnere mich an den Geruch nach Karbol, der in geheimnisvoller Weise alles durchzog, und daran, dass das Essen im HO - Restaurant deftig, billig und Hunger stillend war, aber damit erkauft wurde, dass man demütig vor leeren Tischen warten musste, bis einem ein Platz zugewiesen wurde.

Und: lang dauernde Theatervorstellungen waren ein Problem. Man durfte sein Besuchslimit nicht überziehen. Stets lauerte die Gefahr, im gläsernen "Tränenpalast" am Kontrollpunkt Friedrichstrasse zurückgehalten zu werden. Entsprechend groß war die Erleichterung, wenn man es wieder einmal zurück in den Westen geschafft hatte.

Unerklärlich ist mir bis heute das Phänomen, dass mir der Osten, wenn ich hinkam, immer ziemlich normal erschien. Erst wenn ich zurück kam nach Westberlin, war ich jedesmal wie erschlagen von der Lichterflut.

Und dann die Transit Strecke. Ich amüsierte mich über die Waffen tragenden Milchbubis, wenn sie den Wagen durchsuchten, aber nur wenn sie gerade nicht guckten. Ärger wollte ich nicht riskieren. Ich antwortete lammfromm auf alle Fragen und verbot mir meine Neigung zu provokativen Äußerungen. Was für ein Gefühl von Freiheit, wenn ich dann jenseits der Schlagbäume wieder aufs Gaspedal treten durfte. Kein Geratter der Asphaltplatten mehr unter den Rädern und keine müden 110 Stundenkilometer.

Dorothea Neukirchen

Foto: privat

Ein Jahr vor der Wende habe ich einen Dokumentarfilm über den berühmtesten Drehbuchautor der DDR gemacht. Er war privilegiert, und er machte einen ziemlich freien Eindruck. Er durfte sogar in den Westen reisen. Ich beneidete ihn ein bißchen, nicht wegen der Altbauwohnung, des Autos und der Datscha, nein, wegen der Muße. Die Uhren drüben gingen langsamer. Er musste nie nach dem nächsten Job hecheln. Er konnte dabei sein, wenn sein Drehbuch verfilmt wurde. Als registrierter Künstler bezog er ein Grundgehalt, das die Lebenskosten deckte. Verkaufte er Drehbücher oder Hörspiele brachten sie Geld für die Extras. Ostkünstler konnten es sich leisten, den nächsten Stoff reifen zu lassen. Auch wenn sie ein Jahr lang gar nichts schrieben, kam keine Existenzangst auf - nun ja, zumindest so lange nicht, wie sie sich beim Regime nicht unliebsam machten, der Zensur zum Opfer fielen, ausgeschlossen wurden oder im Gefängnis landeten.

Es gab zwei Klassen in der klassenlosen Gesellschaft. Wer Zugang zu Devisen hatte, gehörte zur Oberschicht und konnte sich alles mögliche kaufen. Als westdeutsche Filmemacherin war ich gezwungen, in Devisen-Hotels zu übernachten. In denen konnte man mit Ostgeld nicht mal ein Bier bezahlen. Im Ostberliner Palasthotel kamen mir meine Papiere abhanden. Drei Monate später wurden sie mir zugeschickt. Sie seien hinter einem "selten abgerückten Möbelstück" wiedergefunden worden, hieß es im Begleitschreiben.

Für die Dreharbeiten war mir ein "Aufnahmeleiter" zugeteilt worden, der sich höheren Ortes darüber beklagte, dass ich ihn wie einen Aufnahmeleiter einsetzte. So erfuhr ich, daß er gar kein Aufnahmeleiter war, sondern ein Aufpasser im Dienste der Stasi.

Im Frühjahr 1989 machten wir eine Familienreise durch die Mark Brandenburg bis nach Rügen. Wir fanden es komisch, dass uns an der Grenze ZEIT und SPIEGEL abgenommen wurden. Und wir hätten uns nicht träumen lassen, dass die Mauer ein halbes Jahr später geöffnet würde. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen. Wir bestaunten die altertümlichen Kohlehaufen, mit denen das für Besucher nicht zugängliche Schloß Rheinsberg beheizt wurde. Und der spektakuläre Wanderpfad über die Kreidefelsen gehörte uns ganz allein.

Im März 1990, als die Mauer schon Löcher hatte, Ost und West aber offiziell noch nicht vereinigt waren, suchte ich Motive für einen Spielfilm auf dem "Todesstreifen". Noch war die NVA (nationale Volksarmee) zuständig. Ein zum "Presseoffizier" mutierter NVA Offizier verschaffte uns Zugang zu den Wachtürmen. Die Fußspuren, die wir im Sand hinterließen, wurden von untergegebenen Soldaten säuberlich weg gefegt. Auf meine verblüffte Frage, warum, bekam ich die Antwort: "Man kann nie wissen."

Für das Problem, wie wir uns die Stellen für die Mauerlöcher merken könnten, gab es eine verblüffende Lösung. "Alle Pfosten sind durchnumeriert, wie bei der KZ Architektur."

Ende Mai 1990, als wir drehten, mussten wir schon Westler anheuern, um "unseren" Wachturm gegen Vandalismus zu verteidigen. Und auf dem Asphaltweg, der ehemals den Militärjeeps vorbehalten war, fuhren bereits erste übermütige Fahrradfahrer. Das Schlußbild meines Films war von der Wirklichkeit eingeholt worden.

Zurück nach Köln fuhr ich quer durch Thüringen und den Harz. Dort hießen Kinos noch Volkslichtspiele. Die Fremde wurde mißtrauisch beäugt. Und wenn ich zurück schaute, wurden die Fenster rasch geschlossen.

Am Tag der D-Mark Einführung fotografierte ich in Potsdam eine junge Frau, die sich ein blaues Auge gemalt hatte. Darüber trug sie als Augenklappe einen Hundertmarkschein.

Auf einer Wand prangte der Spruch: "Wir sind das Volk - ich bin Volker."

Im Sommer 1991 war der ehemals bedrohliche Sowjetpanzer an der Berliner Autobahn rosa angestrichen und der Mauerverlauf in Berlin nur noch daran zu erkennen, dass die Straßenschilder im ehemaligen Osten dünnere Buchstaben hatten.

Begegnung zwischen Mutter und Tochter im Westen

Foto: Peter Meinard

Bei der Arbeit an einem Dokumentarfilm traf ich einen Ex-NVA-Offizier, der den Müll in Großglienecke sortierte, und eine Lehrerin, die erlebt hatte, dass in unübersichtlichen Zeiten Frauen aufs Podest gehoben und ebenso rasch wieder abgesetzt werden. Mit der ersten freien Wahl war sie Bürgermeisterin geworden. Doch schon ein halbes Jahr später fiel sie einer Intrige zum Opfer. Ihre Pläne für gemeinnützigen Wohnungsbau vertrugen sich nicht mit der Profitgier der örtlichen Bodenpreisspekulanten. Der Osten war im Westen angekommen. Oder, wie ein anonymer Sprayer meinte: "Ihr wolltet den totalen Kohl, jetzt habt ihr den Salat."

Dorothea Neukirchen ist Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin. Sie drehte Dokumentar- und Spielfilme, vom Kinderfilm bis zum Krimi, vom "Prozess des Sokrates" bis zum Unterhaltungsspecial mit Willy Millowitsch. Sie schrieb für Hörfunk, Fernsehen, Kino und veröffentlichte u.a. den Roman "SINKFLUG" und ein Lehrbuch für Schauspieler "VOR DER KAMERA".

"rübergemacht" - Schauspiel von Anne Dorn in der Inszenierung der Uraufführung von Bettina Dornmit: Dorothea Neukirchen, Hildegard Kuhlenberg, Christian Ingomar, Claudia Dalchow, Marc Zabinski.

Zum Inhalt: Frühjahr 1990. Lena aus dem Osten platzt unangemeldet in die fragile Familienstruktur ihrer im Westen lebenden Schwester Helen. Eine leidenschaftliche Konfrontation mit Erwartungen aneinander schließt letztlich alle Familienmitglieder ein und bleibt nicht ohne ein Opfer.

Vorstellungen im Studio der SK-Stiftung Kultur im Mediapark Köln am 14.15.16.und 17.03.2006 um 20.00 Uhr, Schulvorstellungen am 15.und 16.03.2006 um 10.00 Uhr

Weitere Informationen und Kartenvorbestellung unter 0221 384452 und www.ruebergemacht.net

Online-Flyer Nr. 35 vom 14.03.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE