SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Wirtschaft und Umwelt

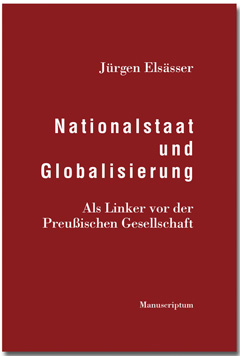

„Nationalstaat und Globalisierung“ – das aktuelle Buch zur Krise (4)

„Das Ende der Stabilität“

Von Jürgen Elsässer

Buchautor Jürgen Elsässer

NRhZ-Archiv

Das Ende der Stabilität

Was ist Globalisierung? Billigflüge auf die Seychellen? Kiwi im Supermarkt? VW-Poster auf dem Roten Platz? Sänk ju for trävelling wis Deutsche Bahn?

Das ist nur ihre Schaumkrone, und manchmal schmeckt sie sogar wie Schampus. Kein vernünftiger Mensch kann etwas gegen wachsenden Welthandel und zunehmende Freizügigkeit sagen – also jene Elemente der Globalisierung, die fälschlich, aber massenwirksam mit ihr gleichgesetzt werden. Die Entwicklung des Warenaustausches hatte schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingesetzt, und die Resultate waren positiv: Rund um den Globus brummte die wirtschaftliche Entwicklung, Export- und Importkennziffern schossen in die Höhe, das Pro-Kopf-Einkommen stieg und stieg – und zwar nicht nur in den westlichen Ländern, sondern auch in der sowjetischen Sphäre und in der Dritten Welt. Die fünfziger und sechziger Jahre waren gekennzeichnet von einer Win-Win-Situation: Fast alle Volkswirtschaften boomten, kaum eine wurde abgehängt. Die Ära von Eisenhower und Kennedy, von Chruschtschow und Mao, von Adenauer und Ulbricht – das war das goldene Zeitalter.

Daß alles das zu Ende ging, hing nicht mit dem Wegfall von Handelshemmnissen zusammen – sondern mit der weltweiten Deregulierung des Finanzsektors. Das ist das Ceterum censeo dieses Büchleins: Die Globalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte sind das Problem. Solange die Geldströme im nationalen Rahmen beaufsichtigt waren und nur nach Genehmigung durch die Nationalbanken über die Grenzen flossen, war die Welt weitgehend in Ordnung. Oder anders gesagt: Solange selbst Klein Fritzchen und Tante Emma genau wußten, daß man für einen Dollar vier Deutsche Mark und für ein Pfund 12 Deutsche Mark zu zahlen hatte, so lange war alles einigermaßen im Lot. Heute können selbst gebildete Zeitgenossen nicht mehr sagen, wo die Wechselkurse gerade stehen – und ob es Währungen wie den Dollar, das Pfund und den Euro im nächsten Jahr überhaupt noch geben wird.

Bretton Woods und die Folgen

In der Weltwirtschaftsordnung von Bretton Woods, auf die sich die prospektiven westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges bereits im Sommer 1944 einigten, wurde streng zwischen erwünschter Handelsliberalisierung auf der einen und unerwünschter Finanzmarktderegulierung auf der anderen Seite unterschieden. Der britische Historiker Niall Ferguson faßt in seinem aktuellen Buch “The Ascent of Money“ zusammen: "In dieser neuen Ordnung sollte der Handel schrittweise liberalisiert werden, aber die Restriktionen von Kapitalbewegungen sollten in Kraft bleiben. Die Wechselkurse wurden fixiert, wie zu Zeiten des Goldstandards, aber nun sollte der Anker – die internationale Reservewährung – eher der Dollar als das Gold sein (obwohl der Dollar selbst in Gold umtauschbar sein sollte (...)." Ferguson zitiert John Maynard Keynes, einen der wichtigsten Architekten des Bretton-Woods-Abkommens, wonach "die Kontrolle von Kapitalbewegungen ... eine der Konstanten des Nachkriegssystems" bleiben müsse. Dies ging bekanntlich soweit, daß selbst Touristen bei Auslandsreisen nur wenig Geld mitnehmen durften – größere Mengen waren vor Reiseantritt umzutauschen. "Wenn Kapital über nationale Grenzen strömte, dann von Regierung zu Regierung, wie die Marshallplan-Hilfen, mit denen das zerstörte Westeuropa zwischen 1948 und 1952 wiederaufgebaut wurde“, faßt Ferguson zusammen.

Daß dieses vernünftige System destabilisiert wurde, war eine bewußte Entscheidung der Geldeliten in den USA und Großbritannien. Hintergrund war der schnelle ökonomische Wiederaufstieg des alten Kontinents, dessen sechs Kernstaaten sich in den fünfziger Jahren in Form der Europäischen Gemeinschaft organisiert hatten und allesamt hohe Zuwachsraten aufwiesen – höhere als im angloamerikanischen Raum. Die deutsch-französische Aussöhnung unter Präsident Charles De Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer trieb diese Entwicklung rasch voran. Auf der anderen Seite des Atlantiks stagnierten die Profitraten – zu wenig hatten die US-amerikanischen Kapitalisten in die Modernisierung ihrer Produktionsanlagen investiert, da diese vom Krieg nicht zerstört worden waren. Für das US-Großkapital war es in dieser Situation lukrativer, seine Überschüsse zum Aufkaufen sehr rentabler europäischer Firmen einzusetzen, als damit im eigenen Land moderne Betriebe auf der grünen Wiese hochzuziehen. Aber sie konnten ihre Dollarmilliaden so lange nicht ins Ausland transferieren, wie die Kapitalkontrollen des Bretton-Woods-Systems in Kaft blieben. Also mußten diese Restriktionen fallen.

Dies geschah fast gleichzeitig durch Maßnahmen sowohl in den USA wie in Großbritannien. In London entstand 1957 der erste deregulierte Finanzplatz der Welt. Dollar-Überschüsse aus den USA konnten durch eine Gesetzesänderung der britischen Regierung dort angelegt werden, ohne daß man sie zuvor in Pfund umtauschen mußte. Von London aus wurden diese Eurodollar – benannt nicht im Vorgriff auf die spätere Euro-Währung, sondern zur Kennzeichnung des Anlageortes auf dem europäischen Kontinent, also außerhalb der USA – weiterverliehen. Die Kommunistin Sahra Wagenknecht faßt in ihrem aktuellen Werk “Wahnsinn mit Methode“ zusammen: „Ausländische Kreditnehmer bekamen von britischen Banken also erstmals Kredite, die nicht auf Pfund Sterling, sondern auf Dollar lauteten. Auf diesem Wege entstand in London ein exterritorialer Markt für Dollar-Guthaben und Dollar-Kredite, der weder der britischen noch der US-amerikanischen Finanzmarktregulierung unterlag. Daher konnten die Dollar-Depositen in London auch höher verzinst werden als Spargelder in den USA, was sie für Anleger aus aller Welt, die über überschüssige Dollar verfügten, attraktiv machte. (...) Auf dem heutigen Weltfinanzmarkt sind exterritoriale Depositen und Kredite in Fremdwährungen eine Selbstverständlichkeit. Damals hingegen gab es so etwas nicht, und die strikte Regulierung der nationalen Finanzplätze ließ auch keinen Raum dafür. Insofern war es eine bewußte Entscheidung der britischen Regierung, diesen Handel jenseits aller nationalen Zinsregulierungen, Quellsteuern, Reservebestimmungen und sonstigen Bestimmungen zuzulassen und damit internationale Banken und viel Geld in die Londoner City zu locken.“ Der Vorteil für die britische Wirtschaft lag auf der Hand: Profite, die in der Realwirtschaft nicht mehr zu generieren waren, wurden jetzt im Finanzsektor erzielt. Damit begann die Deindustrialisierung des Landes.

US-Präsident John F. Kennedy versuchte die Entwicklung zu stoppen. Im Juli 1963, vier Monate vor seiner Ermordung, schlug er dem Kongreß vor, eine Strafsteuer von bis zu 15 Prozent auf Kapital zu erheben, das ins Ausland abfloß. Die Schüsse von Dallas verhinderten die gesetzliche Fixierung dieses Vorschlages. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson ließ die Bestimmung 1964 zwar verabschieden, aber mit zwei Schlupflöchern, die sie wertlos machten: Zum einen wurden Kapitalexporte nach Kanada ausgenommen – das Nachbarland war Teil des britischen Commonwealth, von dort wurden die Dollar nach London transferiert. Zum anderen gab es keine Steuern für ausländische Töchter von US-Banken, die Geschäfte mit Nicht-US-Bürgern oder Nicht-US-Banken machten.

US-Präsident John F. Kennedy versuchte die Entwicklung zu stoppen. Im Juli 1963, vier Monate vor seiner Ermordung, schlug er dem Kongreß vor, eine Strafsteuer von bis zu 15 Prozent auf Kapital zu erheben, das ins Ausland abfloß. Die Schüsse von Dallas verhinderten die gesetzliche Fixierung dieses Vorschlages. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson ließ die Bestimmung 1964 zwar verabschieden, aber mit zwei Schlupflöchern, die sie wertlos machten: Zum einen wurden Kapitalexporte nach Kanada ausgenommen – das Nachbarland war Teil des britischen Commonwealth, von dort wurden die Dollar nach London transferiert. Zum anderen gab es keine Steuern für ausländische Töchter von US-Banken, die Geschäfte mit Nicht-US-Bürgern oder Nicht-US-Banken machten.

So konnte der von keiner Finanzaufsicht kontrollierte Eurodollar-Markt weiter wachsen. Heißes Geld strömte von überallher in die britische Hauptstadt, undeklarierte Gewinne von Privatleuten und Unternehmern, Gelder der Mafia und von Drogenbaronen. Betrug die Summe privater Eurodollar-Guthaben in den sechziger Jahren noch zehn Milliarden US-Dollar, waren es 1973 bereits 55 Milliarden und 1983 sogar 603 Milliarden Dollar. Noch exponentieller war das Wachstum der Eurodollar-Bestände von Banken: Sie betrugen 1973 noch 220 Milliarden und 1984 bereits 1.564 Milliarden US-Dollar. Da es keine Mindestreservebestimmungen in London gab, konnten diese Depositen ohne Rücklagenbildung und Sicherheiten weiterverliehen werden. Das hatte zwei gravierende Folgen.

Zum einen begannen die Banken, sich gegenseitig Geld zu borgen und so die Bretton-Woods-Vorschrift zu umgehen, der zufolge sie sich zusätzliche Liquidität eigentlich nur bei den Zentralbanken hätten besorgen können. Das war die Geburt des Interbanken-Marktes, eines der gefährlichsten Brandherde in der aktuellen Finanzkrise. Wagenknecht faßt zusammen: „Auf dem Euromarkt können die Banken so viel Geld und so viele Kredite produzieren, wie sie wollen."

Und zum anderen vergaben die Privatbanken, ebenfalls ohne Kontrolle der Staatsbanken, Kredite in bis dato unvorstellbarem Ausmaß an notleidende Staaten. Das war der Anfang der Schuldenkrise der Dritten Welt und wichtiger Staaten des Sowjetblocks und damit der Anfang vom Ende der bipolaren Weltordnung.

Bevor sich diese beiden Krisen aufbauen konnten, mußte jedoch das Bretton-Woods-System vollständig zerstört werden. (PK)

In der nächsten NRhZ-Ausgabe folgt Teil 5 “Nixons Währungsputsch“

Jürgen Elsässer, geboren 1957 in Pforzheim, ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher über die Außenpolitik Deutschlands und die Geheimdienste (siehe NRhZ 174 bis 177). Seine Bücher wurden teilweise in sechs Sprachen übersetzt. Als Redakteur und Autor arbeitete er u.a. für die Tageszeitung junge Welt, das Monatsmagazin konkret, die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, das Kursbuch, die Tageszeitung Neues Deutschland, die Islamische Zeitung, das Online-Magazin Telepolis und die Wochenzeitungen Zeit-Fragen und Freitag. Im Januar 2009 rief er zur Gründung der “Volksinitiative gegen das Finanzkapital“ auf (siehe NRhZ 180 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13345).

Jürgen Elsässer, geboren 1957 in Pforzheim, ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher über die Außenpolitik Deutschlands und die Geheimdienste (siehe NRhZ 174 bis 177). Seine Bücher wurden teilweise in sechs Sprachen übersetzt. Als Redakteur und Autor arbeitete er u.a. für die Tageszeitung junge Welt, das Monatsmagazin konkret, die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, das Kursbuch, die Tageszeitung Neues Deutschland, die Islamische Zeitung, das Online-Magazin Telepolis und die Wochenzeitungen Zeit-Fragen und Freitag. Im Januar 2009 rief er zur Gründung der “Volksinitiative gegen das Finanzkapital“ auf (siehe NRhZ 180 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13345).

Sahra Wagenknechts Buch “Wahnsinn mit Methode - Finanzcrash und Weltwirtschaft“, Erscheinungsdatum: 11.2008, Verlag Das Neue Berlin, 256 Seiten, ISBN 978-3-360-01956-1, 14.90 EUR

Online-Flyer Nr. 203 vom 24.06.2009

Druckversion

Wirtschaft und Umwelt

„Nationalstaat und Globalisierung“ – das aktuelle Buch zur Krise (4)

„Das Ende der Stabilität“

Von Jürgen Elsässer

Buchautor Jürgen Elsässer

NRhZ-Archiv

Das Ende der Stabilität

Was ist Globalisierung? Billigflüge auf die Seychellen? Kiwi im Supermarkt? VW-Poster auf dem Roten Platz? Sänk ju for trävelling wis Deutsche Bahn?

Das ist nur ihre Schaumkrone, und manchmal schmeckt sie sogar wie Schampus. Kein vernünftiger Mensch kann etwas gegen wachsenden Welthandel und zunehmende Freizügigkeit sagen – also jene Elemente der Globalisierung, die fälschlich, aber massenwirksam mit ihr gleichgesetzt werden. Die Entwicklung des Warenaustausches hatte schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingesetzt, und die Resultate waren positiv: Rund um den Globus brummte die wirtschaftliche Entwicklung, Export- und Importkennziffern schossen in die Höhe, das Pro-Kopf-Einkommen stieg und stieg – und zwar nicht nur in den westlichen Ländern, sondern auch in der sowjetischen Sphäre und in der Dritten Welt. Die fünfziger und sechziger Jahre waren gekennzeichnet von einer Win-Win-Situation: Fast alle Volkswirtschaften boomten, kaum eine wurde abgehängt. Die Ära von Eisenhower und Kennedy, von Chruschtschow und Mao, von Adenauer und Ulbricht – das war das goldene Zeitalter.

Daß alles das zu Ende ging, hing nicht mit dem Wegfall von Handelshemmnissen zusammen – sondern mit der weltweiten Deregulierung des Finanzsektors. Das ist das Ceterum censeo dieses Büchleins: Die Globalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte sind das Problem. Solange die Geldströme im nationalen Rahmen beaufsichtigt waren und nur nach Genehmigung durch die Nationalbanken über die Grenzen flossen, war die Welt weitgehend in Ordnung. Oder anders gesagt: Solange selbst Klein Fritzchen und Tante Emma genau wußten, daß man für einen Dollar vier Deutsche Mark und für ein Pfund 12 Deutsche Mark zu zahlen hatte, so lange war alles einigermaßen im Lot. Heute können selbst gebildete Zeitgenossen nicht mehr sagen, wo die Wechselkurse gerade stehen – und ob es Währungen wie den Dollar, das Pfund und den Euro im nächsten Jahr überhaupt noch geben wird.

Bretton Woods und die Folgen

In der Weltwirtschaftsordnung von Bretton Woods, auf die sich die prospektiven westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges bereits im Sommer 1944 einigten, wurde streng zwischen erwünschter Handelsliberalisierung auf der einen und unerwünschter Finanzmarktderegulierung auf der anderen Seite unterschieden. Der britische Historiker Niall Ferguson faßt in seinem aktuellen Buch “The Ascent of Money“ zusammen: "In dieser neuen Ordnung sollte der Handel schrittweise liberalisiert werden, aber die Restriktionen von Kapitalbewegungen sollten in Kraft bleiben. Die Wechselkurse wurden fixiert, wie zu Zeiten des Goldstandards, aber nun sollte der Anker – die internationale Reservewährung – eher der Dollar als das Gold sein (obwohl der Dollar selbst in Gold umtauschbar sein sollte (...)." Ferguson zitiert John Maynard Keynes, einen der wichtigsten Architekten des Bretton-Woods-Abkommens, wonach "die Kontrolle von Kapitalbewegungen ... eine der Konstanten des Nachkriegssystems" bleiben müsse. Dies ging bekanntlich soweit, daß selbst Touristen bei Auslandsreisen nur wenig Geld mitnehmen durften – größere Mengen waren vor Reiseantritt umzutauschen. "Wenn Kapital über nationale Grenzen strömte, dann von Regierung zu Regierung, wie die Marshallplan-Hilfen, mit denen das zerstörte Westeuropa zwischen 1948 und 1952 wiederaufgebaut wurde“, faßt Ferguson zusammen.

Daß dieses vernünftige System destabilisiert wurde, war eine bewußte Entscheidung der Geldeliten in den USA und Großbritannien. Hintergrund war der schnelle ökonomische Wiederaufstieg des alten Kontinents, dessen sechs Kernstaaten sich in den fünfziger Jahren in Form der Europäischen Gemeinschaft organisiert hatten und allesamt hohe Zuwachsraten aufwiesen – höhere als im angloamerikanischen Raum. Die deutsch-französische Aussöhnung unter Präsident Charles De Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer trieb diese Entwicklung rasch voran. Auf der anderen Seite des Atlantiks stagnierten die Profitraten – zu wenig hatten die US-amerikanischen Kapitalisten in die Modernisierung ihrer Produktionsanlagen investiert, da diese vom Krieg nicht zerstört worden waren. Für das US-Großkapital war es in dieser Situation lukrativer, seine Überschüsse zum Aufkaufen sehr rentabler europäischer Firmen einzusetzen, als damit im eigenen Land moderne Betriebe auf der grünen Wiese hochzuziehen. Aber sie konnten ihre Dollarmilliaden so lange nicht ins Ausland transferieren, wie die Kapitalkontrollen des Bretton-Woods-Systems in Kaft blieben. Also mußten diese Restriktionen fallen.

Dies geschah fast gleichzeitig durch Maßnahmen sowohl in den USA wie in Großbritannien. In London entstand 1957 der erste deregulierte Finanzplatz der Welt. Dollar-Überschüsse aus den USA konnten durch eine Gesetzesänderung der britischen Regierung dort angelegt werden, ohne daß man sie zuvor in Pfund umtauschen mußte. Von London aus wurden diese Eurodollar – benannt nicht im Vorgriff auf die spätere Euro-Währung, sondern zur Kennzeichnung des Anlageortes auf dem europäischen Kontinent, also außerhalb der USA – weiterverliehen. Die Kommunistin Sahra Wagenknecht faßt in ihrem aktuellen Werk “Wahnsinn mit Methode“ zusammen: „Ausländische Kreditnehmer bekamen von britischen Banken also erstmals Kredite, die nicht auf Pfund Sterling, sondern auf Dollar lauteten. Auf diesem Wege entstand in London ein exterritorialer Markt für Dollar-Guthaben und Dollar-Kredite, der weder der britischen noch der US-amerikanischen Finanzmarktregulierung unterlag. Daher konnten die Dollar-Depositen in London auch höher verzinst werden als Spargelder in den USA, was sie für Anleger aus aller Welt, die über überschüssige Dollar verfügten, attraktiv machte. (...) Auf dem heutigen Weltfinanzmarkt sind exterritoriale Depositen und Kredite in Fremdwährungen eine Selbstverständlichkeit. Damals hingegen gab es so etwas nicht, und die strikte Regulierung der nationalen Finanzplätze ließ auch keinen Raum dafür. Insofern war es eine bewußte Entscheidung der britischen Regierung, diesen Handel jenseits aller nationalen Zinsregulierungen, Quellsteuern, Reservebestimmungen und sonstigen Bestimmungen zuzulassen und damit internationale Banken und viel Geld in die Londoner City zu locken.“ Der Vorteil für die britische Wirtschaft lag auf der Hand: Profite, die in der Realwirtschaft nicht mehr zu generieren waren, wurden jetzt im Finanzsektor erzielt. Damit begann die Deindustrialisierung des Landes.

US-Präsident John F. Kennedy versuchte die Entwicklung zu stoppen. Im Juli 1963, vier Monate vor seiner Ermordung, schlug er dem Kongreß vor, eine Strafsteuer von bis zu 15 Prozent auf Kapital zu erheben, das ins Ausland abfloß. Die Schüsse von Dallas verhinderten die gesetzliche Fixierung dieses Vorschlages. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson ließ die Bestimmung 1964 zwar verabschieden, aber mit zwei Schlupflöchern, die sie wertlos machten: Zum einen wurden Kapitalexporte nach Kanada ausgenommen – das Nachbarland war Teil des britischen Commonwealth, von dort wurden die Dollar nach London transferiert. Zum anderen gab es keine Steuern für ausländische Töchter von US-Banken, die Geschäfte mit Nicht-US-Bürgern oder Nicht-US-Banken machten.

US-Präsident John F. Kennedy versuchte die Entwicklung zu stoppen. Im Juli 1963, vier Monate vor seiner Ermordung, schlug er dem Kongreß vor, eine Strafsteuer von bis zu 15 Prozent auf Kapital zu erheben, das ins Ausland abfloß. Die Schüsse von Dallas verhinderten die gesetzliche Fixierung dieses Vorschlages. Sein Nachfolger Lyndon B. Johnson ließ die Bestimmung 1964 zwar verabschieden, aber mit zwei Schlupflöchern, die sie wertlos machten: Zum einen wurden Kapitalexporte nach Kanada ausgenommen – das Nachbarland war Teil des britischen Commonwealth, von dort wurden die Dollar nach London transferiert. Zum anderen gab es keine Steuern für ausländische Töchter von US-Banken, die Geschäfte mit Nicht-US-Bürgern oder Nicht-US-Banken machten. So konnte der von keiner Finanzaufsicht kontrollierte Eurodollar-Markt weiter wachsen. Heißes Geld strömte von überallher in die britische Hauptstadt, undeklarierte Gewinne von Privatleuten und Unternehmern, Gelder der Mafia und von Drogenbaronen. Betrug die Summe privater Eurodollar-Guthaben in den sechziger Jahren noch zehn Milliarden US-Dollar, waren es 1973 bereits 55 Milliarden und 1983 sogar 603 Milliarden Dollar. Noch exponentieller war das Wachstum der Eurodollar-Bestände von Banken: Sie betrugen 1973 noch 220 Milliarden und 1984 bereits 1.564 Milliarden US-Dollar. Da es keine Mindestreservebestimmungen in London gab, konnten diese Depositen ohne Rücklagenbildung und Sicherheiten weiterverliehen werden. Das hatte zwei gravierende Folgen.

Zum einen begannen die Banken, sich gegenseitig Geld zu borgen und so die Bretton-Woods-Vorschrift zu umgehen, der zufolge sie sich zusätzliche Liquidität eigentlich nur bei den Zentralbanken hätten besorgen können. Das war die Geburt des Interbanken-Marktes, eines der gefährlichsten Brandherde in der aktuellen Finanzkrise. Wagenknecht faßt zusammen: „Auf dem Euromarkt können die Banken so viel Geld und so viele Kredite produzieren, wie sie wollen."

Und zum anderen vergaben die Privatbanken, ebenfalls ohne Kontrolle der Staatsbanken, Kredite in bis dato unvorstellbarem Ausmaß an notleidende Staaten. Das war der Anfang der Schuldenkrise der Dritten Welt und wichtiger Staaten des Sowjetblocks und damit der Anfang vom Ende der bipolaren Weltordnung.

Bevor sich diese beiden Krisen aufbauen konnten, mußte jedoch das Bretton-Woods-System vollständig zerstört werden. (PK)

In der nächsten NRhZ-Ausgabe folgt Teil 5 “Nixons Währungsputsch“

Jürgen Elsässer, geboren 1957 in Pforzheim, ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher über die Außenpolitik Deutschlands und die Geheimdienste (siehe NRhZ 174 bis 177). Seine Bücher wurden teilweise in sechs Sprachen übersetzt. Als Redakteur und Autor arbeitete er u.a. für die Tageszeitung junge Welt, das Monatsmagazin konkret, die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, das Kursbuch, die Tageszeitung Neues Deutschland, die Islamische Zeitung, das Online-Magazin Telepolis und die Wochenzeitungen Zeit-Fragen und Freitag. Im Januar 2009 rief er zur Gründung der “Volksinitiative gegen das Finanzkapital“ auf (siehe NRhZ 180 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13345).

Jürgen Elsässer, geboren 1957 in Pforzheim, ist Journalist und Autor zahlreicher Bücher über die Außenpolitik Deutschlands und die Geheimdienste (siehe NRhZ 174 bis 177). Seine Bücher wurden teilweise in sechs Sprachen übersetzt. Als Redakteur und Autor arbeitete er u.a. für die Tageszeitung junge Welt, das Monatsmagazin konkret, die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, das Kursbuch, die Tageszeitung Neues Deutschland, die Islamische Zeitung, das Online-Magazin Telepolis und die Wochenzeitungen Zeit-Fragen und Freitag. Im Januar 2009 rief er zur Gründung der “Volksinitiative gegen das Finanzkapital“ auf (siehe NRhZ 180 http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=13345). Sahra Wagenknechts Buch “Wahnsinn mit Methode - Finanzcrash und Weltwirtschaft“, Erscheinungsdatum: 11.2008, Verlag Das Neue Berlin, 256 Seiten, ISBN 978-3-360-01956-1, 14.90 EUR

Online-Flyer Nr. 203 vom 24.06.2009

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE