SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 2

Lese-Kultur gegen Gewalt

Von Wolfgang Bittner

Polarisierung in der Gesellschaft

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es zurzeit etwa zehn Millionen Menschen, die arbeitslos sind, Sozialhilfe erhalten oder nur über ein Einkommen am Rande des Existenzminimums verfügen. Die Bedingungen in anderen Ländern sind zumeist noch schlechter (über eine Milliarde Menschen leben heute in absoluter Armut, Millionen verhungern).

Mitbetroffene sind die Kinder. Sie sehen auf der einen Seite diesen immensen Reichtum, dass manche Leute sich alles, aber auch alles, leisten können. Das Fernsehen spiegelt ihnen Scheinwelten vor, in denen gesunde, attraktive Menschen in geräumigen und bestens eingerichteten Wohnungen leben, womöglich bedient von Personal, in der Tasche die unerschöpfliche Kreditkarte und in der Garage den Sportflitzer oder Straßenkreuzer. Auf der anderen Seite fehlt ihnen das Geld, ihre einfachsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen.

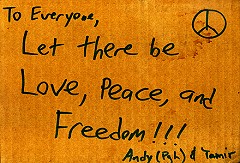

Foto: Archiv W. Bittner

Wen wundert es, dass solche Kinder und Jugendlichen nach Wegen suchen, ihre Defizite auszugleichen - und sei es mit Gewalt und durch kriminelle Handlungen. Oft ist ihnen anfangs gar nicht bewusst, auf was sie sich da einlassen. Hinzu kommt, dass ihnen Bezugspersonen fehlen, Vorbilder in Familie und Gesellschaft. Wenn sie sich einmal auf der schiefen Bahn der Kriminalität und moralischen Verwilderung befinden, rutschen sie leicht tiefer hinein.

Ähnlich ist es mit dem Rassismus. Wer mittellos ist, keine Orientierung hat, nichts, worauf er stolz sein kann, ist wenigstens Deutscher, Italiener, Franzose oder Brite, Weißer, Arier oder Rechtgläubiger... Er hält seine Anschauungen für die einzig richtigen und bekämpft jeden Andersdenkenden. Fremde, vor allem Ausländer, sind unerwünscht. Sie passen nicht ins Bild, sind anders, nehmen angeblich den Arbeitsplatz weg, die Freundin und die Wohnung; sie werden als minderwertige Eindringlinge und gefährliche Konkurrenten angesehen, als Kanaken, Nigger, Ungläubige usw., die es im Extremfall zu eliminieren, auszumerzen gilt.

Gewalt, Kriminalität, Rassismus ... - das sind immer wieder behandelte Themen in der Literatur. Und die Lektüre solcher Bücher kann dazu beitragen, aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen; sowohl bei den Benachteiligten - soweit sie zum Lesen gebracht werden können - als auch bei den Bevorzugten. Man kann über die Geschichten nachdenken, über Handlungsweisen, Wertvorstellungen, Lebensentwürfe, lernt andere Biographien, andere gesellschaftliche Bereiche kennen, womöglich positive Ansätze, kann darüber diskutieren. Oft gibt es eine Identifikation des Lesenden mit dem Protagonisten, und auch das kann für die Persönlichkeitsentwicklung gerade von Kindern und Jugendlichen förderlich sein.

Übrigens brauchen es nicht unbedingt so genannte Problembücher zu sein, die sich einem einzigen Thema widmen, wie es in der Kinder- und Jugendliteratur häufig vorkommt. Sie sind nicht selten arg konstruiert (eine typische Schullektüre, für die es dann sogar Unterrichtseinheiten gibt) und werden dann nur als Pflichtlektüre hingenommen, jedenfalls weniger aus Interesse und mit Vergnügen gelesen. Es können ebenso und manchmal noch besser Gesellschafts, Abenteuer, Fantasy, Adoleszenz, Kriminal, Sciencefiction- oder historische Romane sein, die im Rahmen einer vielfältigen Geschichte das Verhältnis der handelnden Personen zur Gewalt, Kriminalität, zu Intoleranz und Fanatismus, zum Rassismus oder Rechtsradikalismus eher beiläufig, darum aber nicht weniger wirkungsvoll klären. Gute Bücher können prägend sein, sie können Menschen sogar verändern. Denn sie erzeugen innere Bilder, und zwar im Gegensatz zum Fernsehen, das äußere Bilder vermittelt und dem Zuschauer selbst bei akzeptablen Filmen durch die Aneinanderreihung zumeist kurzer, aktionsreicher Sequenzen keinen Raum für unmittelbare Reflexionen lässt.

Die Reduktion auf materielle Werte

Was heute zählt, sind überwiegend materielle Werte. »Immer mehr und am meisten für mich«, heißt das Prinzip, nach dem gelebt wird. Es muss etwas bringen, Spaß machen, es soll möglichst nicht anstrengen. Wozu Kultur? Die haben wir doch sowieso, meint man. Sie ist allerdings auch nicht messbar. Also bemüht man sich erst gar nicht darum. Übersehen wird dabei, dass die Materie lediglich die Basis bieten kann, auf der sich ein menschenwürdiges Leben entwickelt. Diese nicht neue Erkenntnis ist in den letzten Jahren mehr und mehr in Vergessenheit geraten.

Wenn in den öffentlichen Haushalten gestrichen wird, trifft das zuerst die Kultur. Da merkt man es angeblich am wenigsten. Zugleich beklagt man allerorten die Zunahme von Vandalismus, Intoleranz, Gewalt und Kriminalität. Man wundert sich darüber, dass die Patentanmeldungen und Erfindungen zurückgehen, die Kreativität in der Wirtschaft nachlässt. Als ob Verzicht auf Kultur ohne Wirkung bliebe. Die 2001 veröffentlichte PISA-Studie hat belegt, dass es vielen Jugendlichen nicht nur an der Technik des Lesens ermangelt, sondern dass auch die Lesekompetenz fehlt, das heißt verstehendes, reflektierendes Lesen. Ein erschütterndes Ergebnis, noch dazu für den Kulturstaat Deutschland, der peinlicher Weise in der internationalen Gesamtbewertung einen der hinteren Plätze einnimmt.

In einer derart unkulturellen Atmosphäre können sich Eigenschaften wie Toleranz, Friedfertigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit nur schwer entwickeln. Stattdessen gedeihen neben Gewalt und Kriminalität auf dem Boden der Unwissenheit, Borniertheit und Intoleranz besonders der Nationalismus und Rassismus. Da helfen auch weltweite Vernetzung und Globalisierung nicht. Denn der rund um den Globus via Internet stattfindende Informationsaustausch hat keine individuell-moralische Qualität. Und Globalisierung dient den westlichen Industrienationen dazu, ihre Einflussgebiete und Absatzmärkte weltweit auszudehnen, aber leider nicht dazu, Armut, Hunger und Not zu beseitigen und global Humanität zu verbreiten, Bildung, einen wenigstens minimalen Wohlstand und Frieden. Eine zunehmende Verrohung weiter Teile der Weltbevölkerung ist die Folge.

Die negativen Vorbilder in den Medien

Kinder werden ständig mit einer Vielzahl von unsäglich schlechten Filmen berieselt. Es ist eine Illusion anzunehmen, dass dies bei einem Fernsehkonsum von bis zu vier Stunden am Tag keine Wirkung habe. Zum Teil sehen die Kinder die Erwachsenenprogramme mit Sex und Crime, Kitsch und Schund. Konfliktlösungen in diesen Trivialstreifen erfolgen fast immer durch Gewalt. Hauen, stechen, schießen ist angesagt. Es muss knallen und krachen, brüllen und kreischen. Emotionen sind gefordert. Wenn du nicht so willst wie ich, schlage ich zu oder ziehe die Pistole. Und diese Vorbilder sollten keine Auswirkungen haben?

Das trifft auch auf Computerspiele und Videos zu. Schon bei den Zeichentrickfilmen fängt es häufig an, dass Gewalt bagatellisiert wird; die Opfer werden misshandelt, erschossen, plattgemacht, und sie stehen danach wieder auf und agieren mit der ihnen eigenen Hektik weiter. In den Vorabendfilmen begleiten Beschimpfungen, Ruppigkeiten und sogar Tätlichkeiten die ansonsten inhaltlich dürftigen Dialoge und banalen Handlungen, selbst in den »Lovestorys«. Man ist hinterhältig, hämisch, zynisch, verlogen, gewaltbereit, man schreit und fetzt sich - das bringt Spaß und Tempo und kommt an. Als ich mich vor einigen Jahren fragte, warum meine Kinder plötzlich so rüde miteinander umgingen, stieß ich darauf, dass sie regelmäßig Filme sahen, in denen ihnen das vorgelebt wurde.

Den Produzenten solcher Produkte geht es nur um ihren Gewinn. Sie haben ihr Gewissen - falls sie je eines hatten - ausgeschaltet. Ein aggressives Marketing sorgt dafür, dass selbst die peinlichsten, schamlosesten und kitschigsten Erzeugnisse noch auf den Bildschirm kommen. Wenn damit mehr zu verdienen ist, wird auch noch Schlimmeres produziert. Wir wissen von den Horror- und Zombie-Filmen, in denen zum Zeitvertreib eines fragwürdigen Publikums gefoltert, gemordet und zerstückelt wird. Nicht wenige Unterhaltungsfilme gehen heute in diese Richtung; die Grenzen verschieben sich immer mehr ins Extreme. Wir brauchen uns unter solchen Umständen nicht zu wundern, dass die Gewaltbereitschaft statistisch messbar unter Kindern und Jugendlichen gestiegen ist.

Und in einer durch die Medien zunehmend sexualisierten Gesellschaft findet natürlich auch mehr sexueller Missbrauch von Kindern statt; abgesehen davon, dass die Wachsamkeit demgegenüber in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.

Immer wieder ist zu hören, der Einfluss der audiovisuellen Medien, insbesondere des Fernsehens, auf die Kinder werde überbewertet, sie wüssten zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Aber Kinder sind aufnahmebereit, sie orientieren sich an Vorbildern, und das von ihnen Aufgenommene hat prägende Kraft. Die Beispiele sprechen für sich. Lehrer berichten von schweren Verletzungen nach Schlägereien auf dem Schulhof und dass die Schüler sich bewaffnen. Einem 17-jährigen Nachbarsjungen ist kürzlich bei einer Auseinandersetzung in der Schule von einem Mitschüler, einem so genannten Kickboxer, das Nasenbein zertrümmert worden; ein Fünfzehnjähriger wurde so zusammengeschlagen und getreten, dass er halbtot ins Krankenhaus eingeliefert werden musste; einem Mädchen wird von Halbwüchsigen vor dem Supermarkt das Einkaufsgeld weggenommen. Bedrohungen des Lehrpersonals mit Messern oder sogar Pistolen sind in den Großstadtschulen keine Ausnahmeerscheinung mehr. Bluttaten wie in Erfurt sind nur die Spitze des Eisbergs.

Der US-Militärpsychologe und Gewaltforscher Dave Grossmann, Autor des Buches »Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht?«, wirft den Medien vor, das Töten zu trainieren. Er war über zwanzig Jahre Ausbilder von Elitesoldaten unter anderem an der Militärakademie West Point und konstatiert Parallelen zwischen den von Jugendlichen konsumierten Gewaltfilmen und solchen, die beim Militär zur Herabsetzung der Tötungshemmungen eingesetzt werden.

Nun kann man das Fernsehen nicht isoliert betrachten. Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, in der offenbar am weitesten kommt, wer am geschicktesten lügt und betrügt, wer sich koste es was es wolle durchsetzt. Friedfertigkeit, Toleranz und Vernunft haben unter diesen Bedingungen keinen besonders hohen Stellenwert. Das zeichnet sich natürlich in den Medien ab, die wiederum prägend sind - eine verhängnisvolle Wechselwirkung. Viele Medien haben sich zu einem reinen Wirtschaftszweig entwickelt, in dem es kaum noch moralische oder ästhetische Maßstäbe gibt, wo in erster Linie Einschaltquoten und Auflagenhöhen zählen, für die so genannten Macher Karriere und Verdienst. Erst recht trifft das auf die Videoindustrie zu.

In einem »Spiegel«-Interview sagte Grossmann: »Wir müssen uns endlich der Größe dieses weltweiten Phänomens bewusst werden. Es ist eine ganze Kultur der Gewalt entstanden - ein neues, medial vermitteltes Produkt. Nur dass es sich hier um ein giftiges und abhängig machendes Produkt handelt, das von der Medienindustrie bewusst an Kinder vermarktet wird... Aber wenn die Gesellschaft sich nicht dagegen wehrt, wird es weitere Tragödien wie Erfurt geben. Da wächst eine ganze Generation von Kindern heran, die gefährdet ist.«

Grossmann schlägt deswegen eine gesetzliche Regulierung vor: »Mediale Gewalt sollte wie Pornographie gehandhabt werden: ein Produkt, das Erwachsene haben können, vor dem Kinder aber geschützt werden. Wer Kindern trotzdem Zugang verschafft, macht sich strafbar.« In der Tat dürfte freiwillige Selbstkontrolle kaum nützen, denn Gewalt ist gefragt und bringt viel Geld ein. Wirkungsvolle Gesetzesregelungen sind nicht in Sicht. Die Vermarkter wehren sich vehement gegen Beschränkungen, so dass Kinder und Jugendliche auf absehbare Zeit Konsumenten von Gewaltdarstellungen bleiben und somit den Einflüssen solcher Gehirnwäsche ausgesetzt sein werden.

Da kann die Kinder- und Jugendliteratur einen Gegenpol bilden. Es gibt immer noch genügend Autorinnen und Autoren, die - ohne pädagogischen oder moralisierenden Impetus - ein humanes Anliegen haben und nicht in erster Linie eines hohen Gewinnes wegen schreiben; die auf gutem literarischen Niveau phantasievolle, anregende, unterhaltsame, vielleicht auch lehrreiche, provokative oder sonstwie interessante Geschichten erzählen. Und die Menschen, besonders Kinder, lieben Geschichten. Wir brauchen Verlage und Medien, die diese Art Literatur fördern; und wir brauchen Pädagogen, Bibliothekare und Buchhändler, die diese Art Literatur propagieren. Uns steht hier ein Schatz zur Verfügung, der heutzutage großenteils brach liegt. Da genügt es allerdings nicht, Bücher wie die »Rote Zora« trivial zu verfilmen, um sie hinterher als »Buch zum Film« um zwei Drittel gekürzt neu herauszubringen.

Da kann die Kinder- und Jugendliteratur einen Gegenpol bilden. Es gibt immer noch genügend Autorinnen und Autoren, die - ohne pädagogischen oder moralisierenden Impetus - ein humanes Anliegen haben und nicht in erster Linie eines hohen Gewinnes wegen schreiben; die auf gutem literarischen Niveau phantasievolle, anregende, unterhaltsame, vielleicht auch lehrreiche, provokative oder sonstwie interessante Geschichten erzählen. Und die Menschen, besonders Kinder, lieben Geschichten. Wir brauchen Verlage und Medien, die diese Art Literatur fördern; und wir brauchen Pädagogen, Bibliothekare und Buchhändler, die diese Art Literatur propagieren. Uns steht hier ein Schatz zur Verfügung, der heutzutage großenteils brach liegt. Da genügt es allerdings nicht, Bücher wie die »Rote Zora« trivial zu verfilmen, um sie hinterher als »Buch zum Film« um zwei Drittel gekürzt neu herauszubringen.

Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint im April unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen. Der dritte Teil folgt in der nächsten Ausgabe.

Online-Flyer Nr. 34 vom 07.03.2006

Druckversion

Kultur und Wissen

Kinder- und Jugendliteratur als Prophylaxe - Teil 2

Lese-Kultur gegen Gewalt

Von Wolfgang Bittner

Polarisierung in der Gesellschaft

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, gibt es zurzeit etwa zehn Millionen Menschen, die arbeitslos sind, Sozialhilfe erhalten oder nur über ein Einkommen am Rande des Existenzminimums verfügen. Die Bedingungen in anderen Ländern sind zumeist noch schlechter (über eine Milliarde Menschen leben heute in absoluter Armut, Millionen verhungern).

Mitbetroffene sind die Kinder. Sie sehen auf der einen Seite diesen immensen Reichtum, dass manche Leute sich alles, aber auch alles, leisten können. Das Fernsehen spiegelt ihnen Scheinwelten vor, in denen gesunde, attraktive Menschen in geräumigen und bestens eingerichteten Wohnungen leben, womöglich bedient von Personal, in der Tasche die unerschöpfliche Kreditkarte und in der Garage den Sportflitzer oder Straßenkreuzer. Auf der anderen Seite fehlt ihnen das Geld, ihre einfachsten Lebensbedürfnisse zu befriedigen.

Foto: Archiv W. Bittner

Wen wundert es, dass solche Kinder und Jugendlichen nach Wegen suchen, ihre Defizite auszugleichen - und sei es mit Gewalt und durch kriminelle Handlungen. Oft ist ihnen anfangs gar nicht bewusst, auf was sie sich da einlassen. Hinzu kommt, dass ihnen Bezugspersonen fehlen, Vorbilder in Familie und Gesellschaft. Wenn sie sich einmal auf der schiefen Bahn der Kriminalität und moralischen Verwilderung befinden, rutschen sie leicht tiefer hinein.

Ähnlich ist es mit dem Rassismus. Wer mittellos ist, keine Orientierung hat, nichts, worauf er stolz sein kann, ist wenigstens Deutscher, Italiener, Franzose oder Brite, Weißer, Arier oder Rechtgläubiger... Er hält seine Anschauungen für die einzig richtigen und bekämpft jeden Andersdenkenden. Fremde, vor allem Ausländer, sind unerwünscht. Sie passen nicht ins Bild, sind anders, nehmen angeblich den Arbeitsplatz weg, die Freundin und die Wohnung; sie werden als minderwertige Eindringlinge und gefährliche Konkurrenten angesehen, als Kanaken, Nigger, Ungläubige usw., die es im Extremfall zu eliminieren, auszumerzen gilt.

Gewalt, Kriminalität, Rassismus ... - das sind immer wieder behandelte Themen in der Literatur. Und die Lektüre solcher Bücher kann dazu beitragen, aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen; sowohl bei den Benachteiligten - soweit sie zum Lesen gebracht werden können - als auch bei den Bevorzugten. Man kann über die Geschichten nachdenken, über Handlungsweisen, Wertvorstellungen, Lebensentwürfe, lernt andere Biographien, andere gesellschaftliche Bereiche kennen, womöglich positive Ansätze, kann darüber diskutieren. Oft gibt es eine Identifikation des Lesenden mit dem Protagonisten, und auch das kann für die Persönlichkeitsentwicklung gerade von Kindern und Jugendlichen förderlich sein.

Übrigens brauchen es nicht unbedingt so genannte Problembücher zu sein, die sich einem einzigen Thema widmen, wie es in der Kinder- und Jugendliteratur häufig vorkommt. Sie sind nicht selten arg konstruiert (eine typische Schullektüre, für die es dann sogar Unterrichtseinheiten gibt) und werden dann nur als Pflichtlektüre hingenommen, jedenfalls weniger aus Interesse und mit Vergnügen gelesen. Es können ebenso und manchmal noch besser Gesellschafts, Abenteuer, Fantasy, Adoleszenz, Kriminal, Sciencefiction- oder historische Romane sein, die im Rahmen einer vielfältigen Geschichte das Verhältnis der handelnden Personen zur Gewalt, Kriminalität, zu Intoleranz und Fanatismus, zum Rassismus oder Rechtsradikalismus eher beiläufig, darum aber nicht weniger wirkungsvoll klären. Gute Bücher können prägend sein, sie können Menschen sogar verändern. Denn sie erzeugen innere Bilder, und zwar im Gegensatz zum Fernsehen, das äußere Bilder vermittelt und dem Zuschauer selbst bei akzeptablen Filmen durch die Aneinanderreihung zumeist kurzer, aktionsreicher Sequenzen keinen Raum für unmittelbare Reflexionen lässt.

Die Reduktion auf materielle Werte

Was heute zählt, sind überwiegend materielle Werte. »Immer mehr und am meisten für mich«, heißt das Prinzip, nach dem gelebt wird. Es muss etwas bringen, Spaß machen, es soll möglichst nicht anstrengen. Wozu Kultur? Die haben wir doch sowieso, meint man. Sie ist allerdings auch nicht messbar. Also bemüht man sich erst gar nicht darum. Übersehen wird dabei, dass die Materie lediglich die Basis bieten kann, auf der sich ein menschenwürdiges Leben entwickelt. Diese nicht neue Erkenntnis ist in den letzten Jahren mehr und mehr in Vergessenheit geraten.

Wenn in den öffentlichen Haushalten gestrichen wird, trifft das zuerst die Kultur. Da merkt man es angeblich am wenigsten. Zugleich beklagt man allerorten die Zunahme von Vandalismus, Intoleranz, Gewalt und Kriminalität. Man wundert sich darüber, dass die Patentanmeldungen und Erfindungen zurückgehen, die Kreativität in der Wirtschaft nachlässt. Als ob Verzicht auf Kultur ohne Wirkung bliebe. Die 2001 veröffentlichte PISA-Studie hat belegt, dass es vielen Jugendlichen nicht nur an der Technik des Lesens ermangelt, sondern dass auch die Lesekompetenz fehlt, das heißt verstehendes, reflektierendes Lesen. Ein erschütterndes Ergebnis, noch dazu für den Kulturstaat Deutschland, der peinlicher Weise in der internationalen Gesamtbewertung einen der hinteren Plätze einnimmt.

In einer derart unkulturellen Atmosphäre können sich Eigenschaften wie Toleranz, Friedfertigkeit, Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Mitmenschlichkeit nur schwer entwickeln. Stattdessen gedeihen neben Gewalt und Kriminalität auf dem Boden der Unwissenheit, Borniertheit und Intoleranz besonders der Nationalismus und Rassismus. Da helfen auch weltweite Vernetzung und Globalisierung nicht. Denn der rund um den Globus via Internet stattfindende Informationsaustausch hat keine individuell-moralische Qualität. Und Globalisierung dient den westlichen Industrienationen dazu, ihre Einflussgebiete und Absatzmärkte weltweit auszudehnen, aber leider nicht dazu, Armut, Hunger und Not zu beseitigen und global Humanität zu verbreiten, Bildung, einen wenigstens minimalen Wohlstand und Frieden. Eine zunehmende Verrohung weiter Teile der Weltbevölkerung ist die Folge.

Die negativen Vorbilder in den Medien

Kinder werden ständig mit einer Vielzahl von unsäglich schlechten Filmen berieselt. Es ist eine Illusion anzunehmen, dass dies bei einem Fernsehkonsum von bis zu vier Stunden am Tag keine Wirkung habe. Zum Teil sehen die Kinder die Erwachsenenprogramme mit Sex und Crime, Kitsch und Schund. Konfliktlösungen in diesen Trivialstreifen erfolgen fast immer durch Gewalt. Hauen, stechen, schießen ist angesagt. Es muss knallen und krachen, brüllen und kreischen. Emotionen sind gefordert. Wenn du nicht so willst wie ich, schlage ich zu oder ziehe die Pistole. Und diese Vorbilder sollten keine Auswirkungen haben?

Das trifft auch auf Computerspiele und Videos zu. Schon bei den Zeichentrickfilmen fängt es häufig an, dass Gewalt bagatellisiert wird; die Opfer werden misshandelt, erschossen, plattgemacht, und sie stehen danach wieder auf und agieren mit der ihnen eigenen Hektik weiter. In den Vorabendfilmen begleiten Beschimpfungen, Ruppigkeiten und sogar Tätlichkeiten die ansonsten inhaltlich dürftigen Dialoge und banalen Handlungen, selbst in den »Lovestorys«. Man ist hinterhältig, hämisch, zynisch, verlogen, gewaltbereit, man schreit und fetzt sich - das bringt Spaß und Tempo und kommt an. Als ich mich vor einigen Jahren fragte, warum meine Kinder plötzlich so rüde miteinander umgingen, stieß ich darauf, dass sie regelmäßig Filme sahen, in denen ihnen das vorgelebt wurde.

Den Produzenten solcher Produkte geht es nur um ihren Gewinn. Sie haben ihr Gewissen - falls sie je eines hatten - ausgeschaltet. Ein aggressives Marketing sorgt dafür, dass selbst die peinlichsten, schamlosesten und kitschigsten Erzeugnisse noch auf den Bildschirm kommen. Wenn damit mehr zu verdienen ist, wird auch noch Schlimmeres produziert. Wir wissen von den Horror- und Zombie-Filmen, in denen zum Zeitvertreib eines fragwürdigen Publikums gefoltert, gemordet und zerstückelt wird. Nicht wenige Unterhaltungsfilme gehen heute in diese Richtung; die Grenzen verschieben sich immer mehr ins Extreme. Wir brauchen uns unter solchen Umständen nicht zu wundern, dass die Gewaltbereitschaft statistisch messbar unter Kindern und Jugendlichen gestiegen ist.

Und in einer durch die Medien zunehmend sexualisierten Gesellschaft findet natürlich auch mehr sexueller Missbrauch von Kindern statt; abgesehen davon, dass die Wachsamkeit demgegenüber in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat.

Immer wieder ist zu hören, der Einfluss der audiovisuellen Medien, insbesondere des Fernsehens, auf die Kinder werde überbewertet, sie wüssten zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Aber Kinder sind aufnahmebereit, sie orientieren sich an Vorbildern, und das von ihnen Aufgenommene hat prägende Kraft. Die Beispiele sprechen für sich. Lehrer berichten von schweren Verletzungen nach Schlägereien auf dem Schulhof und dass die Schüler sich bewaffnen. Einem 17-jährigen Nachbarsjungen ist kürzlich bei einer Auseinandersetzung in der Schule von einem Mitschüler, einem so genannten Kickboxer, das Nasenbein zertrümmert worden; ein Fünfzehnjähriger wurde so zusammengeschlagen und getreten, dass er halbtot ins Krankenhaus eingeliefert werden musste; einem Mädchen wird von Halbwüchsigen vor dem Supermarkt das Einkaufsgeld weggenommen. Bedrohungen des Lehrpersonals mit Messern oder sogar Pistolen sind in den Großstadtschulen keine Ausnahmeerscheinung mehr. Bluttaten wie in Erfurt sind nur die Spitze des Eisbergs.

Der US-Militärpsychologe und Gewaltforscher Dave Grossmann, Autor des Buches »Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht?«, wirft den Medien vor, das Töten zu trainieren. Er war über zwanzig Jahre Ausbilder von Elitesoldaten unter anderem an der Militärakademie West Point und konstatiert Parallelen zwischen den von Jugendlichen konsumierten Gewaltfilmen und solchen, die beim Militär zur Herabsetzung der Tötungshemmungen eingesetzt werden.

Nun kann man das Fernsehen nicht isoliert betrachten. Es ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, in der offenbar am weitesten kommt, wer am geschicktesten lügt und betrügt, wer sich koste es was es wolle durchsetzt. Friedfertigkeit, Toleranz und Vernunft haben unter diesen Bedingungen keinen besonders hohen Stellenwert. Das zeichnet sich natürlich in den Medien ab, die wiederum prägend sind - eine verhängnisvolle Wechselwirkung. Viele Medien haben sich zu einem reinen Wirtschaftszweig entwickelt, in dem es kaum noch moralische oder ästhetische Maßstäbe gibt, wo in erster Linie Einschaltquoten und Auflagenhöhen zählen, für die so genannten Macher Karriere und Verdienst. Erst recht trifft das auf die Videoindustrie zu.

In einem »Spiegel«-Interview sagte Grossmann: »Wir müssen uns endlich der Größe dieses weltweiten Phänomens bewusst werden. Es ist eine ganze Kultur der Gewalt entstanden - ein neues, medial vermitteltes Produkt. Nur dass es sich hier um ein giftiges und abhängig machendes Produkt handelt, das von der Medienindustrie bewusst an Kinder vermarktet wird... Aber wenn die Gesellschaft sich nicht dagegen wehrt, wird es weitere Tragödien wie Erfurt geben. Da wächst eine ganze Generation von Kindern heran, die gefährdet ist.«

Grossmann schlägt deswegen eine gesetzliche Regulierung vor: »Mediale Gewalt sollte wie Pornographie gehandhabt werden: ein Produkt, das Erwachsene haben können, vor dem Kinder aber geschützt werden. Wer Kindern trotzdem Zugang verschafft, macht sich strafbar.« In der Tat dürfte freiwillige Selbstkontrolle kaum nützen, denn Gewalt ist gefragt und bringt viel Geld ein. Wirkungsvolle Gesetzesregelungen sind nicht in Sicht. Die Vermarkter wehren sich vehement gegen Beschränkungen, so dass Kinder und Jugendliche auf absehbare Zeit Konsumenten von Gewaltdarstellungen bleiben und somit den Einflüssen solcher Gehirnwäsche ausgesetzt sein werden.

Da kann die Kinder- und Jugendliteratur einen Gegenpol bilden. Es gibt immer noch genügend Autorinnen und Autoren, die - ohne pädagogischen oder moralisierenden Impetus - ein humanes Anliegen haben und nicht in erster Linie eines hohen Gewinnes wegen schreiben; die auf gutem literarischen Niveau phantasievolle, anregende, unterhaltsame, vielleicht auch lehrreiche, provokative oder sonstwie interessante Geschichten erzählen. Und die Menschen, besonders Kinder, lieben Geschichten. Wir brauchen Verlage und Medien, die diese Art Literatur fördern; und wir brauchen Pädagogen, Bibliothekare und Buchhändler, die diese Art Literatur propagieren. Uns steht hier ein Schatz zur Verfügung, der heutzutage großenteils brach liegt. Da genügt es allerdings nicht, Bücher wie die »Rote Zora« trivial zu verfilmen, um sie hinterher als »Buch zum Film« um zwei Drittel gekürzt neu herauszubringen.

Da kann die Kinder- und Jugendliteratur einen Gegenpol bilden. Es gibt immer noch genügend Autorinnen und Autoren, die - ohne pädagogischen oder moralisierenden Impetus - ein humanes Anliegen haben und nicht in erster Linie eines hohen Gewinnes wegen schreiben; die auf gutem literarischen Niveau phantasievolle, anregende, unterhaltsame, vielleicht auch lehrreiche, provokative oder sonstwie interessante Geschichten erzählen. Und die Menschen, besonders Kinder, lieben Geschichten. Wir brauchen Verlage und Medien, die diese Art Literatur fördern; und wir brauchen Pädagogen, Bibliothekare und Buchhändler, die diese Art Literatur propagieren. Uns steht hier ein Schatz zur Verfügung, der heutzutage großenteils brach liegt. Da genügt es allerdings nicht, Bücher wie die »Rote Zora« trivial zu verfilmen, um sie hinterher als »Buch zum Film« um zwei Drittel gekürzt neu herauszubringen.Dem Beitrag liegt ein Vortrag von Wolfgang Bittner zugrunde. Eine Sammlung mit Essays und Vorträgen des Autors erscheint im April unter dem Titel "Schreiben, Lesen, Reisen" im Athena-Verlag in Oberhausen. Der dritte Teil folgt in der nächsten Ausgabe.

Online-Flyer Nr. 34 vom 07.03.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE