SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Lokales

"Europa erlesen: Köln" - Text 7

Kölsch für Erstlinge oder:

Kölsch, die einzige Sprache, die man trinken kann

KONRAD BEIKIRCHER

Der Volksmund, und der muß es ja wissen, sagt über die Düsseldorfer, dass sie für das Geld, das sie nicht haben, Klamotten kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die Sie noch nicht mal kennen. Das ist in Köln alles ganz, ganz anders. Kein Kölner - und erst recht keine Kölsche, also kein gebürtiger Kölner - hat sich jemals darum geschert, was einer von Beruf ist. Solange er seinen Deckel bezahlen kann - und wenn nicht, gilt die Maxime aus dem Lied der Bläck Fööß: »Häs de och kei Jeld, dat es janz ejal. Drink doch met un kümmer dich nit dröm!«, aber man sollte sich nicht darauf verlassen! - ist es egal, wovon er lebt und ob er einen Titel hat oder nicht.

Nicht egal ist aber, ob er im Fasteleer, also im Karneval, ein hohes Tier ist oder nicht. Da gilt immer noch: Präsident vom Festkomitee ist mehr als Erzbischof und Papst zusammen, zumindest in der momentanen kurialen Konstellation. Es ist auch egal, woher Sie kommen, denn: Der Kölner hat keine Vorbehalte gegen Auswärtige. Das ist ein unausrottbares Vorurteil der Auswärtigen, leider. Die Kölner - und übrigens auch die Düsseldorfer - freuen sich, wenn einer von woanders ins Rheinland kommt und es schön findet. Selbst wenn er aus Bielefeld käme - was gleich nach dem Fegefeuer kommt - hätte er einen Sympathiebonus, denn: Es kann so schlecht der Mensch nicht sein, dem Köln gefällt.

Nicht egal ist aber, ob er im Fasteleer, also im Karneval, ein hohes Tier ist oder nicht. Da gilt immer noch: Präsident vom Festkomitee ist mehr als Erzbischof und Papst zusammen, zumindest in der momentanen kurialen Konstellation. Es ist auch egal, woher Sie kommen, denn: Der Kölner hat keine Vorbehalte gegen Auswärtige. Das ist ein unausrottbares Vorurteil der Auswärtigen, leider. Die Kölner - und übrigens auch die Düsseldorfer - freuen sich, wenn einer von woanders ins Rheinland kommt und es schön findet. Selbst wenn er aus Bielefeld käme - was gleich nach dem Fegefeuer kommt - hätte er einen Sympathiebonus, denn: Es kann so schlecht der Mensch nicht sein, dem Köln gefällt.

Solange Sie dann auch noch zu sich stehen und nicht so tun, als wären Sie Kölner oder Rheinländer, können Sie der Sympathie dieser ungewöhnlichen Eingeborenen sicher sein. Dann werden Sie sicher in eines der legendären Gespräche an der Theke - und nur dort spielt sich das wirkliche kölsche Leben ab - verwickelt, ein Gespräch über die rheinische Sprache. Denn: Der Kölner liebt seine Heimat umso mehr, je weniger er es zeigt. Er wird Ihnen sagen, dass man in Köln nicht Deutsch sondern Chinesisch spricht. Je mehr Sie erstaunt die Stirn runzeln und vielleicht auch noch - höchste Freude für den Kölschen - ein: »Wie das?« stammeln, um so höhere Kredite handeln Sie sich ein. Er wird Sie darüber aufklären, dass der Kölner, wenn ihm das Portemonnaie abhanden gekommen ist, nicht etwa sagt: »Dat Portemonnaie es weg« sondern: »Ming Sching sin fott« (Meine Scheine sind weg) und er wird Sie, wenn er gut gelaunt ist, eines kleinen Dialogs teilhaftig werden lassen:

Solange Sie dann auch noch zu sich stehen und nicht so tun, als wären Sie Kölner oder Rheinländer, können Sie der Sympathie dieser ungewöhnlichen Eingeborenen sicher sein. Dann werden Sie sicher in eines der legendären Gespräche an der Theke - und nur dort spielt sich das wirkliche kölsche Leben ab - verwickelt, ein Gespräch über die rheinische Sprache. Denn: Der Kölner liebt seine Heimat umso mehr, je weniger er es zeigt. Er wird Ihnen sagen, dass man in Köln nicht Deutsch sondern Chinesisch spricht. Je mehr Sie erstaunt die Stirn runzeln und vielleicht auch noch - höchste Freude für den Kölschen - ein: »Wie das?« stammeln, um so höhere Kredite handeln Sie sich ein. Er wird Sie darüber aufklären, dass der Kölner, wenn ihm das Portemonnaie abhanden gekommen ist, nicht etwa sagt: »Dat Portemonnaie es weg« sondern: »Ming Sching sin fott« (Meine Scheine sind weg) und er wird Sie, wenn er gut gelaunt ist, eines kleinen Dialogs teilhaftig werden lassen:

»Ming Sching sin fott«

»He sin se jo!« (Hier sind sie ja)

»Nee, dat sin nit ming Sching, dat sin ding Sching!« (Nein, das sind nicht meine Scheine, das sind Deine Scheine)

»Nee, ming Sching sin dat evver nit« (Nein, meine Scheine sind das aber nicht)

»Jo wemm sing Sching sin dat dann do, wenn et nit ming no(ch) ding Sching sin?« (Ja wessen Scheine sind das denn, wenn es weder Deine noch meine Scheine sind?)

»Wenn keiner sät, wemm sing Sching dat sin, dann sinn dat uns Sching un feedich!« (Wenn keiner sagt, wessen Scheine das sind, dann sind das unsere Scheine und fertig!)

Um dann das Ganze einer kleinen Apotheose zuzuführen:

Um dann das Ganze einer kleinen Apotheose zuzuführen:

»Wo ich der einzigste sin, wat jesin hät, dat die Sching, wo die zwei nit wisse, wemm sing Sching dat sin, däm do hinge sing Sching sin, mööt ich amfürsich opston un denne zwei do explizeere, dat die Sching do däm do hinge sing Sching sin, evver bevür ich mich mit denne dodrövver explizeeren, wem sing Sching dat sin, loß ich et sin.« (Da ich der einzige bin, der gesehen hat, dass die Scheine, von denen die beiden nicht wissen, wessen Scheine das sind, die Scheine von dem da hinten sind, müsste ich an und für sich aufstehen und den beiden auseinandersetzen, dass die Scheine die Scheine von dem da hinten sind, bevor ich mich aber mit den beiden darüber auseinandersetze, wessen Scheine das sind, laß ich es bleiben!)

Und mal im Ernst: Das soll deutsch sein? Je mehr Sie darüber staunen, umso mehr wird dies den Kölner, der Ihnen das erzählt, freuen. Er wird Sie in Ihr Herz schließen und Sie zu seinem ewigen Freund erklären - hück ovend. Morgen ist ja wieder ein neuer Tag, die Karten sind neu gemischt und das Spiel fängt von neuem an.

Also: staunen Sie nicht, wenn am nächsten Tag derselbe Kölner, sollten Sie ihn wieder treffen, Sie nicht mehr kennt. Das ist kein böser Wille, das ist einfach nur ein neues Spiel. Weil - und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis - der Kölner, nein, der Rheinländer lebt als einziger mediterraner Mensch deutscher Zunge nicht aus der Vergangenheit und nicht für die Zukunft, sondern ausschließlich in der Gegenwart. Das Wichtigste »övverhaupt« im kölschen Leben ist, dass es schön ist, JETZT! Sie können sich über kaum etwas intensiver mit einem Kölner unterhalten als darüber, dass es schön war, dass es schön sein wird oder eben dass es schön ist. Sein Motto »Am schönsten isset, wenn et schön is«, ist tatsächlich der Kern des kölschen Lebensgefühls.

Ich finde, niemand kann so ausgelassen und dennoch harmlos feiern wie die kölschen Mädchen. Wenn Sie wissen möchten, was das denn heißt: »Schön«, dann feiern Sie doch mal mit einem Kreis kölscher Frauen Weiberfastnacht - nicht auf der Straße, sondern »im Lokal«, Sie werden sehen, wie schön das ist!

Ich finde, niemand kann so ausgelassen und dennoch harmlos feiern wie die kölschen Mädchen. Wenn Sie wissen möchten, was das denn heißt: »Schön«, dann feiern Sie doch mal mit einem Kreis kölscher Frauen Weiberfastnacht - nicht auf der Straße, sondern »im Lokal«, Sie werden sehen, wie schön das ist!

Das ist die Basis, von der der rheinische Mensch zu so buddhistisch-gelassenen Lebensmaximen gekommen ist, wie sie in den Artikeln des rheinischen Grundgesetzes ihren Niederschlag gefunden haben:

Artikel eins: Et es, wie´t es (es ist, wie es ist)

Artikel zwei: Et kütt wie´t kütt (es kommt, wie es kommt)

Artikel drei: Et hätt noch immer jot jejange (es ist noch immer gut gegangen).

Lassen Sie sich in einer ruhigen Stunde mal diese drei Maximen auf der Zunge zergehen und loten Sie sie aus, Sie werden einen vergnüglichen Abend haben und dem rheinischen Lebensgefühl näher gekommen sein als mit viel Theorie oder Sachliteratur.

Wenn Sie diese drei Artikel dann auch noch beherzigen, werden Sie nicht nur gut durchs Rheinland kommen, Sie werden gut durchs Leben kommen. Lassen Sie sich das von den Rheinländern erklären - es wird ein Gewinn fürs Leben sein!

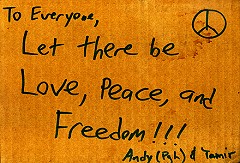

Fotos: Beikircher

In seiner im Wieser-Verlag erschienenen Anthologie "Europa erlesen: Köln" hat der Autor und Regisseur Joachim Dennhardt bekannte und unbekannte historische Texte über Köln zusammengestellt - u. a. von Petrarca, Casanova, Goethe, Bettina von Arnim, Heine, Hugo, Jakob Burckhardt, Bebel, Apollinaire, Celan - sowie neue Texte von Beikircher, Böll, Heidenreich, Kermani, Neukirchen, Nowottny, Pachl, Pleitgen, Wallraff und vielen anderen.

Wir bringen heute den letzten Teil unserer Serie aus diesem Köln-Buch - mit Texten von "alten" und lebenden AutorInnen. Sie begann mit Petrarca in NRhZ 28.

"Europa erlesen: Köln",

Hg. Joachim Dennhardt,

ISBN 3 85129 572 2,

Wieser-Verlag , Klagenfurt

Online-Flyer Nr. 34 vom 07.03.2006

Druckversion

Lokales

"Europa erlesen: Köln" - Text 7

Kölsch für Erstlinge oder:

Kölsch, die einzige Sprache, die man trinken kann

KONRAD BEIKIRCHER

Der Volksmund, und der muß es ja wissen, sagt über die Düsseldorfer, dass sie für das Geld, das sie nicht haben, Klamotten kaufen, die sie nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die Sie noch nicht mal kennen. Das ist in Köln alles ganz, ganz anders. Kein Kölner - und erst recht keine Kölsche, also kein gebürtiger Kölner - hat sich jemals darum geschert, was einer von Beruf ist. Solange er seinen Deckel bezahlen kann - und wenn nicht, gilt die Maxime aus dem Lied der Bläck Fööß: »Häs de och kei Jeld, dat es janz ejal. Drink doch met un kümmer dich nit dröm!«, aber man sollte sich nicht darauf verlassen! - ist es egal, wovon er lebt und ob er einen Titel hat oder nicht.

Nicht egal ist aber, ob er im Fasteleer, also im Karneval, ein hohes Tier ist oder nicht. Da gilt immer noch: Präsident vom Festkomitee ist mehr als Erzbischof und Papst zusammen, zumindest in der momentanen kurialen Konstellation. Es ist auch egal, woher Sie kommen, denn: Der Kölner hat keine Vorbehalte gegen Auswärtige. Das ist ein unausrottbares Vorurteil der Auswärtigen, leider. Die Kölner - und übrigens auch die Düsseldorfer - freuen sich, wenn einer von woanders ins Rheinland kommt und es schön findet. Selbst wenn er aus Bielefeld käme - was gleich nach dem Fegefeuer kommt - hätte er einen Sympathiebonus, denn: Es kann so schlecht der Mensch nicht sein, dem Köln gefällt.

Nicht egal ist aber, ob er im Fasteleer, also im Karneval, ein hohes Tier ist oder nicht. Da gilt immer noch: Präsident vom Festkomitee ist mehr als Erzbischof und Papst zusammen, zumindest in der momentanen kurialen Konstellation. Es ist auch egal, woher Sie kommen, denn: Der Kölner hat keine Vorbehalte gegen Auswärtige. Das ist ein unausrottbares Vorurteil der Auswärtigen, leider. Die Kölner - und übrigens auch die Düsseldorfer - freuen sich, wenn einer von woanders ins Rheinland kommt und es schön findet. Selbst wenn er aus Bielefeld käme - was gleich nach dem Fegefeuer kommt - hätte er einen Sympathiebonus, denn: Es kann so schlecht der Mensch nicht sein, dem Köln gefällt. Solange Sie dann auch noch zu sich stehen und nicht so tun, als wären Sie Kölner oder Rheinländer, können Sie der Sympathie dieser ungewöhnlichen Eingeborenen sicher sein. Dann werden Sie sicher in eines der legendären Gespräche an der Theke - und nur dort spielt sich das wirkliche kölsche Leben ab - verwickelt, ein Gespräch über die rheinische Sprache. Denn: Der Kölner liebt seine Heimat umso mehr, je weniger er es zeigt. Er wird Ihnen sagen, dass man in Köln nicht Deutsch sondern Chinesisch spricht. Je mehr Sie erstaunt die Stirn runzeln und vielleicht auch noch - höchste Freude für den Kölschen - ein: »Wie das?« stammeln, um so höhere Kredite handeln Sie sich ein. Er wird Sie darüber aufklären, dass der Kölner, wenn ihm das Portemonnaie abhanden gekommen ist, nicht etwa sagt: »Dat Portemonnaie es weg« sondern: »Ming Sching sin fott« (Meine Scheine sind weg) und er wird Sie, wenn er gut gelaunt ist, eines kleinen Dialogs teilhaftig werden lassen:

Solange Sie dann auch noch zu sich stehen und nicht so tun, als wären Sie Kölner oder Rheinländer, können Sie der Sympathie dieser ungewöhnlichen Eingeborenen sicher sein. Dann werden Sie sicher in eines der legendären Gespräche an der Theke - und nur dort spielt sich das wirkliche kölsche Leben ab - verwickelt, ein Gespräch über die rheinische Sprache. Denn: Der Kölner liebt seine Heimat umso mehr, je weniger er es zeigt. Er wird Ihnen sagen, dass man in Köln nicht Deutsch sondern Chinesisch spricht. Je mehr Sie erstaunt die Stirn runzeln und vielleicht auch noch - höchste Freude für den Kölschen - ein: »Wie das?« stammeln, um so höhere Kredite handeln Sie sich ein. Er wird Sie darüber aufklären, dass der Kölner, wenn ihm das Portemonnaie abhanden gekommen ist, nicht etwa sagt: »Dat Portemonnaie es weg« sondern: »Ming Sching sin fott« (Meine Scheine sind weg) und er wird Sie, wenn er gut gelaunt ist, eines kleinen Dialogs teilhaftig werden lassen:»Ming Sching sin fott«

»He sin se jo!« (Hier sind sie ja)

»Nee, dat sin nit ming Sching, dat sin ding Sching!« (Nein, das sind nicht meine Scheine, das sind Deine Scheine)

»Nee, ming Sching sin dat evver nit« (Nein, meine Scheine sind das aber nicht)

»Jo wemm sing Sching sin dat dann do, wenn et nit ming no(ch) ding Sching sin?« (Ja wessen Scheine sind das denn, wenn es weder Deine noch meine Scheine sind?)

»Wenn keiner sät, wemm sing Sching dat sin, dann sinn dat uns Sching un feedich!« (Wenn keiner sagt, wessen Scheine das sind, dann sind das unsere Scheine und fertig!)

Um dann das Ganze einer kleinen Apotheose zuzuführen:

Um dann das Ganze einer kleinen Apotheose zuzuführen:»Wo ich der einzigste sin, wat jesin hät, dat die Sching, wo die zwei nit wisse, wemm sing Sching dat sin, däm do hinge sing Sching sin, mööt ich amfürsich opston un denne zwei do explizeere, dat die Sching do däm do hinge sing Sching sin, evver bevür ich mich mit denne dodrövver explizeeren, wem sing Sching dat sin, loß ich et sin.« (Da ich der einzige bin, der gesehen hat, dass die Scheine, von denen die beiden nicht wissen, wessen Scheine das sind, die Scheine von dem da hinten sind, müsste ich an und für sich aufstehen und den beiden auseinandersetzen, dass die Scheine die Scheine von dem da hinten sind, bevor ich mich aber mit den beiden darüber auseinandersetze, wessen Scheine das sind, laß ich es bleiben!)

Und mal im Ernst: Das soll deutsch sein? Je mehr Sie darüber staunen, umso mehr wird dies den Kölner, der Ihnen das erzählt, freuen. Er wird Sie in Ihr Herz schließen und Sie zu seinem ewigen Freund erklären - hück ovend. Morgen ist ja wieder ein neuer Tag, die Karten sind neu gemischt und das Spiel fängt von neuem an.

Also: staunen Sie nicht, wenn am nächsten Tag derselbe Kölner, sollten Sie ihn wieder treffen, Sie nicht mehr kennt. Das ist kein böser Wille, das ist einfach nur ein neues Spiel. Weil - und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis - der Kölner, nein, der Rheinländer lebt als einziger mediterraner Mensch deutscher Zunge nicht aus der Vergangenheit und nicht für die Zukunft, sondern ausschließlich in der Gegenwart. Das Wichtigste »övverhaupt« im kölschen Leben ist, dass es schön ist, JETZT! Sie können sich über kaum etwas intensiver mit einem Kölner unterhalten als darüber, dass es schön war, dass es schön sein wird oder eben dass es schön ist. Sein Motto »Am schönsten isset, wenn et schön is«, ist tatsächlich der Kern des kölschen Lebensgefühls.

Ich finde, niemand kann so ausgelassen und dennoch harmlos feiern wie die kölschen Mädchen. Wenn Sie wissen möchten, was das denn heißt: »Schön«, dann feiern Sie doch mal mit einem Kreis kölscher Frauen Weiberfastnacht - nicht auf der Straße, sondern »im Lokal«, Sie werden sehen, wie schön das ist!

Ich finde, niemand kann so ausgelassen und dennoch harmlos feiern wie die kölschen Mädchen. Wenn Sie wissen möchten, was das denn heißt: »Schön«, dann feiern Sie doch mal mit einem Kreis kölscher Frauen Weiberfastnacht - nicht auf der Straße, sondern »im Lokal«, Sie werden sehen, wie schön das ist!Das ist die Basis, von der der rheinische Mensch zu so buddhistisch-gelassenen Lebensmaximen gekommen ist, wie sie in den Artikeln des rheinischen Grundgesetzes ihren Niederschlag gefunden haben:

Artikel eins: Et es, wie´t es (es ist, wie es ist)

Artikel zwei: Et kütt wie´t kütt (es kommt, wie es kommt)

Artikel drei: Et hätt noch immer jot jejange (es ist noch immer gut gegangen).

Lassen Sie sich in einer ruhigen Stunde mal diese drei Maximen auf der Zunge zergehen und loten Sie sie aus, Sie werden einen vergnüglichen Abend haben und dem rheinischen Lebensgefühl näher gekommen sein als mit viel Theorie oder Sachliteratur.

Wenn Sie diese drei Artikel dann auch noch beherzigen, werden Sie nicht nur gut durchs Rheinland kommen, Sie werden gut durchs Leben kommen. Lassen Sie sich das von den Rheinländern erklären - es wird ein Gewinn fürs Leben sein!

Fotos: Beikircher

In seiner im Wieser-Verlag erschienenen Anthologie "Europa erlesen: Köln" hat der Autor und Regisseur Joachim Dennhardt bekannte und unbekannte historische Texte über Köln zusammengestellt - u. a. von Petrarca, Casanova, Goethe, Bettina von Arnim, Heine, Hugo, Jakob Burckhardt, Bebel, Apollinaire, Celan - sowie neue Texte von Beikircher, Böll, Heidenreich, Kermani, Neukirchen, Nowottny, Pachl, Pleitgen, Wallraff und vielen anderen.

Wir bringen heute den letzten Teil unserer Serie aus diesem Köln-Buch - mit Texten von "alten" und lebenden AutorInnen. Sie begann mit Petrarca in NRhZ 28.

"Europa erlesen: Köln",

Hg. Joachim Dennhardt,

ISBN 3 85129 572 2,

Wieser-Verlag , Klagenfurt

Online-Flyer Nr. 34 vom 07.03.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE