SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Kultur und Wissen

Interview mit dem Plakatkünstler Klaus Staeck

"Ich mische mich ein!"

Von Wolfgang Bittner

Wolfgang Bittner: Sie sind durch kunstvolle satirische und oft provokative Plakat-Collagen bekannt geworden und haben sich immer wieder in die Politik eingemischt. Sind Sie ein Moralist?

Klaus Staeck: In der Tat bezeichnen mich eine Menge Leute als Moralisten und meinen das meistens ein bisschen abwertend. Ich betrachte das als eine recht gute Kennzeichnung meiner Arbeit. Ich bin seit jeher dem Phänomen der Aufklärung verpflichtet, und dass man noch an diesem traditionellen Begriff festhält, sehen manche nicht gern. Aber das ist für mich ein Weg, mit meiner Kunst und meinem politischen Anspruch andere Menschen zu erreichen und sie gelegentlich, hoffentlich, zu einer Änderung ihrer Einstellung zu bewegen.

Klaus Staeck: In der Tat bezeichnen mich eine Menge Leute als Moralisten und meinen das meistens ein bisschen abwertend. Ich betrachte das als eine recht gute Kennzeichnung meiner Arbeit. Ich bin seit jeher dem Phänomen der Aufklärung verpflichtet, und dass man noch an diesem traditionellen Begriff festhält, sehen manche nicht gern. Aber das ist für mich ein Weg, mit meiner Kunst und meinem politischen Anspruch andere Menschen zu erreichen und sie gelegentlich, hoffentlich, zu einer Änderung ihrer Einstellung zu bewegen.

Sie sind in der DDR aufgewachsen? Wie war das?

Ich bin 1938 in Pulsnitz geboren, einer Kleinstadt bei Dresden, bin aber schon im ersten Lebensjahr mit meinen Eltern in die Industriestadt Bitterfeld gezogen, von der Umwelt her eine der rauhesten Gegenden, die man sich vorstellen kann. Bitterfeld war eine sehr harte Stadt, in der das bürgerliche Leben im klassischen Sinn gar nicht stattfinden konnte, weil die Umwelt in ihrer Zerstörtheit die Menschen beherrschte. Allerdings gab es dort eine Atmosphäre, ich meine politisch, die sich von der übrigen DDR deutlich unterschied. Wer nach Bitterfeld zog, zum Beispiel als Arzt und dann in der Regel zwangsversetzt, der wusste, dass es die Endstation war. Und Endstationen sind oft Orte, an denen größere Freiheit herrscht als woanders, insbesondere was die Meinungsfreiheit anbelangt.

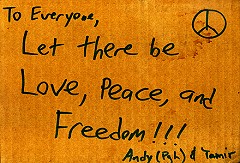

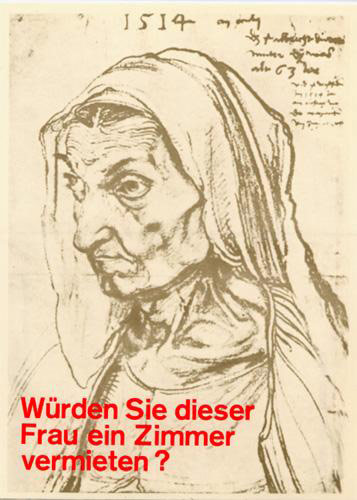

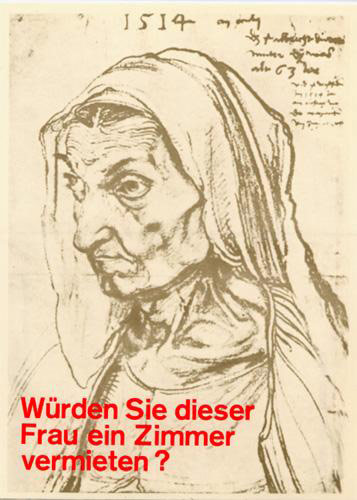

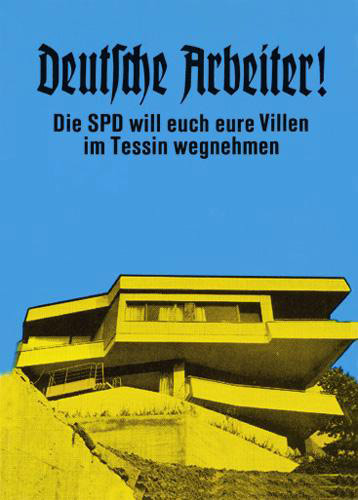

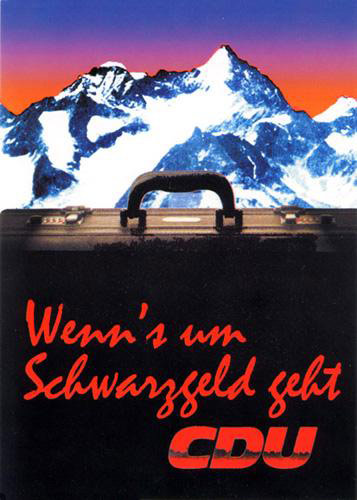

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?

Ich habe meine gesamte Schulzeit bis zum Abitur in Bitterfeld verbracht, ging also zuerst zur Grundschule und danach auf die Oberschule. Ich bin relativ gern zur Schule gegangen und habe gleichzeitig unter der Repression, der man unterworfen war, sehr gelitten - beides war damals möglich. In dieser Stalinismus-Zeit, etwa bis zum Abitur 1956, habe ich versucht, meine Widerstandskraft so zu stärken, dass ich in diesem System, mit dem ich nicht einverstanden war, überleben konnte und trotzdem meine Vorstellungen für die Zukunft behielt, so schwer einem das auch gemacht wurde. Es war ja alles vorgeschrieben, aber jeder hat versucht, sich einen Freiheitsspielraum zu schaffen, und das ging nur gegen Widerstände. Insofern habe ich meine Zeit in Bitterfeld nie beklagt, weil mir später diese Einübung zu widersprechen, zu widerstehen, gut zu statten kam. Ich habe gelernt, dass man nicht untergehen muss, wenn man seine Meinung vertritt, auch wenn das nicht genehm ist.

Dennoch eine schwierige Zeit, so wie Sie das beschreiben. Die DDR wird häufig mit dem NS-Staat verglichen. Wie sehen Sie das?

Ich finde so einen weitgehenden Vergleich unzulässig. Es gab in der DDR keine Vernichtungslager, keine Judenpogrome, es gab weder den Erzfeind noch einen Weltkrieg, wie er von Hitler angezettelt wurde, wenngleich das Wort "Unterdrückung" durchaus angebracht ist. Wer nicht der Staatsdoktrin folgte, die zum Schluss auf eine seltsame Form des Kommunismus ausgerichtet war, der hatte kein einfaches Leben.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich gehörte zu denen, die sich nie so verbiegen konnten - und das kann ich bis heute nicht -, dass sie stromlinienförmig mit schwammen oder sich opportunistisch durchmogelten. Es war in der DDR möglich zu widerstehen und es trotzdem noch bis zum Abitur zu bringen, so mühsam und schwierig das auch war.

Wie waren Ihre häuslichen Verhältnisse? Wie war Ihre Kindheit?

Ich bin, wie viele Kinder nach dem Krieg, ohne Vater groß geworden. Das war nicht einfach für meine Mutter. Wir waren drei Kinder, dazu eine Großmutter, die den Schenkelhals gebrochen hatte und kaum laufen konnte. Der Vater war im Krieg, und in einer Zeit, in der man eigentlich einen Vater braucht, jahrelang in Gefangenschaft. Das Dilemma, das sich bei mir erst später herausstellte, bestand darin, dass meine Mutter natürlich alle Familienprobleme mit mir als dem ältesten Sohn besprach. Aber mit neun, zehn Jahren ist man damit heillos überfordert, stellvertretend für den Vater - und so fühlte ich mich nämlich seltsamerweise - Entscheidungen zu treffen. Das war eine Belastung, die viel später mit psychischen Problemen herausgekommen ist, die ich allerdings lösen konnte, als ich die Ursachen erkannte. Insofern hatte ich eine schwierige Kindheit.

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Haben Sie unter dem Krieg sehr gelitten?

So seltsam es klingt, unter dem Krieg habe ich nie gelitten. Über Bitterfeld flogen täglich die Bomberverbände nach Berlin und anderen Städten, und alle dachten: In dieser Nacht kommen die Bomben, jetzt sind wir dran. Denn Bitterfeld war eine Industriestadt, in der die IG Farben ihre Werke hatte. Allerdings dachte niemand daran, dass die Amerikaner, denen die IG Farben teilweise gehörte, alles Mögliche zerstörten, nur nicht ihre eigenen Werke. Deshalb fiel in Bitterfeld soweit wie nie eine Bombe. Aber wir waren dennoch jede Nacht im Keller, und ich habe es als Kind genossen - wir wohnten in einem großen Mietshaus -, mit anderen Kindern nachts weiterspielen zu können. Wir haben uns regelmäßig verabredet, und da ich immer ein Nachtmensch war, habe ich diese Zeit nicht unbedingt bedrückend in Erinnerung, sondern eher als ein Kinderparadies, so kurios das erscheinen mag.

Wie kann man sich Ihr Familienleben zu der Zeit vorstellen?

Meine Großmutter hatte neun Geschwister mit den entsprechenden Nachkommen, und an Vaterstatt gab es in unserer Großfamilie mehrere Onkels, die aus irgendwelchen Gründen nicht im Krieg waren, und an denen man sich orientieren konnte. Zwei habe ich in guter Erinnerung. Das war zum einen Onkel Oswien, der eine wunderbare Sammlung von Fotoheften hatte, die ich mir immer mal ausgeliehen habe, besonders ein Heft, an dem ich - wenn man so will - meine satirische Ader entwickelte. Da gab es ein seltsames Foto mit einem eigentlich ganz normalen Paar, aber der Mann hatte einen auffällig hohen Schädel. Die Bildunterschrift lautete, aus fotografischer Sicht sei dieses Foto nicht weiter von Belang, aber möglicherweise könnten sich Anatomen dafür interessieren, anspielend auf den Turmschädel des Mannes. Ich fand das wunderbar, geradezu köstlich, und bin in der Verwandtschaft herumgelaufen, um meine Freude mit anderen zu teilen, doch das verstand niemand. Dennoch war das eine erste Erfahrung, in der Satire und Ironie eine Art Überlebensmittel zu finden, und ich muss sagen, dass ich das Leben ohne Ironie auch heute nur schwer ertragen könnte. Dann gab es noch den Onkel Arthur, über den nicht gesprochen wurde, also das schwarze Schaf der Familie. Allerdings hielt mein Onkel Oswien im Auftrag der Großmutter, die der Doyen der Familie war und mit der alle wichtigen Entscheidungen zu besprechen waren, den Kontakt zu Onkel Arthur. Ich lernte ihn dann doch einmal kennen und traf einen wunderbaren Menschen, der mir sozusagen die Chance eröffnete, aus einer kleinbürgerlichen Familie eines Tages entfliehen zu können.

Wie meinen Sie das?

Es ist ja nicht so einfach, wenn man in so einer Großfamilie aufwächst. Aber dieser Onkel Arthur lebte völlig gegen den Strich. Er hatte sich zum Beispiel einen Horch gekauft, in der DDR ein ganz seltenes Auto, war damit dreimal um den Dorfplatz gefahren, um es anschließend in die Garage zu stellen und nie wieder zu benutzen. Was das bedeutet, kann nur jemand ermessen, der in der DDR aufgewachsen ist: dass da jemand ein tolles Auto hatte und es nicht benutzte. Derselbe Onkel war im ersten Weltkrieg Pilot, tat sich aber nach Meinung der Familie nie besonders hervor. Als dann seine Schwester einmal den Uniformrock ausbürstete und in den Taschen fast sämtliche damaligen Orden fand, war die Familie furchtbar erbost, dass er ihnen nicht gegönnt hatte, damit im Dorf anzugeben. Das war Onkel Arthur, für mich ein wirklich großes Vorbild.

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Wie war das, als Sie nach Westdeutschland gingen?

Ich habe die DDR nach dem Abitur 1956 sofort verlassen. Das war damals nichts Ungewöhnliches, die Hälfte meiner Klasse ist in den Westen abgehauen. Ich kam nach Heidelberg und stellte fest, dass man in Westdeutschland das Abitur nachmachen musste, um zum Studium zugelassen zu werden - eine ziemliche Demütigung für uns, noch mal zur Schule gehen zu müssen. Ich hatte ursprünglich vor, Architektur zu studieren, hatte mich in der DDR schon beworben, und zwar in Weimar, war aber aus eindeutig politischen Gründen nicht angenommen worden. Daraufhin hatte ich mich entschlossen, Kunstlehrer zu werden, denn Kunst war in der DDR das einzige Fach, in dem eine gewisse Freiheit herrschte. Aber auch da reichte es nicht von der politischen Einstellung her. Man wollte mir eine Maurerstelle verschaffen, aber dass ich kein guter Maurer würde, war mir schon sehr früh klar. Also habe ich mich nach der Flucht noch einmal für Architektur beworben und bin in Karlsruhe angenommen worden. Mir wurde jedoch bewusst, dass ich eigentlich etwas ganz anderes wollte, ich wollte Kunst machen. Architektur wäre nur ein fauler Kompromiss gewesen.

Sie haben dann in Heidelberg, Hamburg und Berlin Jura studiert.

Ja, ich habe mich ganz nüchtern erkundigt, bei welchem Studium man die längste Zeit bis zum Examen brauchte, und das war seinerzeit Jura. Also fing ich damit an; die Semester vergingen, und ich musste das erste Examen machen, ohne es geschafft zu haben, mich in irgendeiner Form als Künstler durchzusetzen. Jetzt kamen noch einmal dreieinhalb Jahre Referendardienst, und es gelang mir immer noch nicht künstlerisch Fuß zu fassen, so dass ich auch das zweite Examen machen musste. Ich bin also gelernter Rechtsanwalt, was ich allerdings nie bereut habe.

War das für Sie nicht ein großer Umweg?

Für meine heutige Arbeit ist ein Jurastudium natürlich keine Voraussetzung, aber es verschafft einem doch eine Kenntnis juristischer Probleme. Ich habe es inzwischen immerhin auf 41 Prozesse gegen meine Plakate gebracht, die ich glücklicherweise alle gewonnen habe; nicht weil ich Rechtsanwalt bin, aber weil ich vielleicht die Grenzen besser einschätzen kann und mich nicht so schnell bluffen lasse. Man braucht schon recht viel Selbstsicherheit und Rückgrat, wenn man sich mit einflussreichen Leuten und mit Parteien und Organisationen anlegt, was ich nun mal mache. Insofern habe ich es nie bereut, Jurist geworden zu sein, obwohl das ursprünglich nicht mein Ziel war. Hinzu kommt, dass ich in dieser Gesellschaft, in der ein Künstler nicht viel gilt, als Jurist darüber hinaus eine gewisse Anerkennung genieße. Und ich bin mir sicherer, wenn ich mich engagiere, wo andere lieber kneifen. Ich mische mich ein, wo und wann ich kann, immer wenn ich glaube, dass Ungerechtigkeit geschieht - das ist so eine Art Gendefekt, könnte man meinen.

Nun ist das Jurastudium nicht unbedingt dazu angetan, dass man sich politisiert. Wodurch hat sich dieses politische Bewusstsein bei Ihnen entwickelt, das dann für Ihre künstlerische Arbeit fruchtbar geworden ist?

Ich kann Ungerechtigkeit schwer ertragen, jammere dann aber nicht herum, lamentiere nicht über die Schlechtigkeit der Welt, sondern ich versuche etwas dagegen zu unternehmen - auf diese Weise habe ich immer zu tun. Wenn man aus der DDR kam, war man ja schon generell politisch orientiert. Zuerst die Flucht von zu Hause, nicht zu wissen wie man weiter überleben kann, das waren natürlich politische Entscheidungen; jedenfalls war es nicht allein der Wunsch nach einem besseren Leben. Dann traf ich in Westdeutschland auf Verhältnisse - es war die Adenauer-Zeit, die manche als "bleierne Zeit" bezeichnen - wo man ständig von Wiedervereinigung sprach und am 17. Juni die Gemeinsamkeit beschwor, aber wehe man versuchte das praktisch umzusetzen. Wir haben damals einen Austausch mit Studenten der Universität Leipzig organisiert und gerieten in Westdeutschland in das Fadenkreuz des Verfassungsschutzes, in der DDR in das der Stasi. Eine verheuchelte, verlogene Zeit! Ich wünschte mir ja die Wiedervereinigung, zumal meine Mutter in der DDR geblieben war, wie auch meine beiden Brüder, die übrigens die Oberschule nicht weiter besuchen durften. Das war eine schwere Belastung, denn ich war ja letzten Endes dafür verantwortlich. Also empfand ich die deutsche Teilung immer als einen unerträglichen Zustand, den es zu ändern galt.

Sie sind dann einer Partei beigetreten.

Ja, am 1. April 1960 bin ich in die SPD eingetreten. Die war zwar noch lange in der Opposition, aber sie imponierte mir damals mit so streitbaren Persönlichkeiten wie Erler oder Wehner. Und bei aller Skepsis und obwohl meine Solidarität in letzter Zeit oft auf eine harte Probe gestellt wurde, bin ich bis heute dabei geblieben. Ich kam ja aus einer Diktatur, und Meinungsfreiheit, die ich quasi zum Beruf gemacht habe, ist für mich eines der wesentlichsten demokratischen Güter und Rechte, die es zu verteidigen gilt. Da hilft kein Lamentieren, da ist auch Risiko gefragt, und obwohl ich aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stamme, bin ich ungewöhnlich risikofreudig. Ich will nicht nur in Demut oder Unterdrückung überleben, ich will die Verhältnisse mitgestalten, was man ja kann, wie sich immer wieder gezeigt hat.

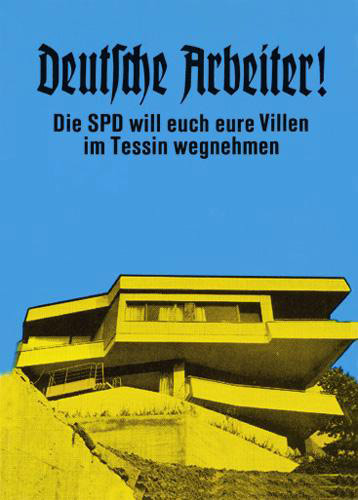

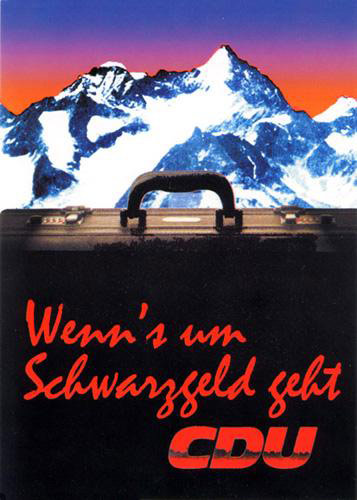

Klaus Staeck: Auflage 28 Millionen

Foto: Archiv Klaus Staeck

Das klingt sehr optimistisch. Entspricht das Ihren Erfahrungen?

Natürlich habe ich auch Illusionen über die Möglichkeiten der Mitgestaltung gehabt, aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben und immer die Notwendigkeit gesehen, dass man sich an der Demokratie, um sie zu erhalten, beteiligen muss, ob in einem Ehrenamt oder als Mandatsträger oder sonst wie. Das tue ich mit meinen Plakaten, mit meinen Karten, Aufklebern, Grafiken und meinen vielen Veranstaltungen. Es gibt keine Gesellschaft nur mit Siegern, die meisten sind sogar Verlierer. Denen Mut zu geben, sich gegen ungerechte Verhältnisse aufzulehnen, ist zu einem großen Teil meiner Arbeit geworden, und ich merke, dass ich vielen Leuten damit Mut machen kann.

Das kommt aber nicht überall gut an. Sie sind immer wieder angegriffen, verklagt, beschimpft oder als Agitator diffamiert worden.

Sicher, manche Leute wollen meine Arbeit abwerten, sie wollen die Kunst von jeglicher Form von Politik rein halten. Natürlich bestehe auch ich auf der Autonomie beider Gebiete. Aber ich denke, wenn sich beide Bereiche produktiv reiben, entsteht etwas Neues, Weiterführendes.

Was ist das, dieses Neue. Was erwarten Sie?

Ich erwarte von der Kunst zunächst einmal gar nichts. Es ist unsinnig zu sagen, die Kunst solle dieses oder jenes tun. Insofern waren die Forderungen des Sozialistischen Realismus an die Kunst, die bestimmte Erwartungen erfüllen sollte, falsch. Die Künstler entziehen sich dem ja auch. Interessant ist nicht, was die Kunst soll, sondern was sie kann. Das ist eine ganze Menge, weil sie immer wieder einen ganz anderen Blickwinkel bietet. Deswegen stehen sich manchmal Politik und Kunst so ratlos gegenüber, weil sie häufig in völlig anderen Denk- und Gefühlskategorien zu Hause sind. Deshalb ist es so schwer, sich zu verständigen, und da bin ich so eine Art Dolmetscher, der versucht, zwischen beiden Bereichen zu vermitteln. Ich habe festgestellt, dass sich Künstler und Politiker in ihrer Persönlichkeitsstruktur ziemlich ähnlich sind.

1976 hatten Sie in Bonn große Probleme, als aufgebrachte Abgeordnete unter Führung des späteren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger anlässlich einer Ausstellung in der Parlamentarischen Gesellschaft einige Ihrer Plakate von den Wänden rissen.

Das war, ironisch gesagt, die größte PR-Aktion, die die Unionsparteien jemals für mich gestartet haben, der so genannte "Bonner Bildersturm". Die hatten gefeiert, sahen meine Plakate und besonders erregte sie eines zu Chile: "Seit Chile wissen wir genauer, was die CDU von Demokratie hält." Aber das führte zu einer ungeheuren publizistischen Verbreitung, es gab über 1.500 Zeitungsartikel von der New York Times bis zur Prawda. Die Zerstörung der Ausstellung wurde als eine Art Menetekel aufgenommen, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit gefährdet sei. Ich habe anschließend über tausend Solidaritätsausstellungen gehabt, so dass Herrn Jenninger großes Verdienst an der Verbreitung meiner Ideen zukommt.

Können Sie einmal beziffern, wie umfangreich die Verbreitung Ihrer Arbeiten ist?

Ich habe inzwischen mehr als 350 verschiedene Plakate gemacht, alles in allem eine Auflage von 28 Millionen - eine große Öffentlichkeit also, die natürlich im Vergleich zur täglichen Auflage der Bildzeitung für dreißig Jahre Arbeit immer noch eine geringe ist. Ich bin da so wie Sisyphos, der weiß, dass der Stein, wenn er denn oben ankommt, doch wieder zurückrollt. Aber es ist in einer Arbeitsgesellschaft, der die bezahlte Arbeit ausgeht, eine wunderbare Situation, dass man immer Arbeit hat. Ich kann mich nicht entsinnen, in meinem Leben jemals Langeweile empfunden zu haben. Ich habe immer zu tun, das erhält einen jung, mitsamt den Konflikten. Außerdem kann ich mir gar nicht leisten, mich mal eine Weile zur Ruhe zu setzen, weil dann die Gegner auf die Idee kommen könnten, ihr Rachebedürfnis zu befriedigen. Man muss schon immer wie ein Hase die Ohren weit aufgesperrt halten, immer auf Draht sein.

Interviewer Wolfgang Bittner

Foto: NRhZ-Archiv

(Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel Ich mische mich ein)

Mehr über Klaus Staeck und seinen Gesprächspartner Wolfgang Bittner unter: www.klaus-staeck.de und www.wolfgangbittner.de

Online-Flyer Nr. 28 vom 25.01.2006

Druckversion

Kultur und Wissen

Interview mit dem Plakatkünstler Klaus Staeck

"Ich mische mich ein!"

Von Wolfgang Bittner

Wolfgang Bittner: Sie sind durch kunstvolle satirische und oft provokative Plakat-Collagen bekannt geworden und haben sich immer wieder in die Politik eingemischt. Sind Sie ein Moralist?

Klaus Staeck: In der Tat bezeichnen mich eine Menge Leute als Moralisten und meinen das meistens ein bisschen abwertend. Ich betrachte das als eine recht gute Kennzeichnung meiner Arbeit. Ich bin seit jeher dem Phänomen der Aufklärung verpflichtet, und dass man noch an diesem traditionellen Begriff festhält, sehen manche nicht gern. Aber das ist für mich ein Weg, mit meiner Kunst und meinem politischen Anspruch andere Menschen zu erreichen und sie gelegentlich, hoffentlich, zu einer Änderung ihrer Einstellung zu bewegen.

Klaus Staeck: In der Tat bezeichnen mich eine Menge Leute als Moralisten und meinen das meistens ein bisschen abwertend. Ich betrachte das als eine recht gute Kennzeichnung meiner Arbeit. Ich bin seit jeher dem Phänomen der Aufklärung verpflichtet, und dass man noch an diesem traditionellen Begriff festhält, sehen manche nicht gern. Aber das ist für mich ein Weg, mit meiner Kunst und meinem politischen Anspruch andere Menschen zu erreichen und sie gelegentlich, hoffentlich, zu einer Änderung ihrer Einstellung zu bewegen.Sie sind in der DDR aufgewachsen? Wie war das?

Ich bin 1938 in Pulsnitz geboren, einer Kleinstadt bei Dresden, bin aber schon im ersten Lebensjahr mit meinen Eltern in die Industriestadt Bitterfeld gezogen, von der Umwelt her eine der rauhesten Gegenden, die man sich vorstellen kann. Bitterfeld war eine sehr harte Stadt, in der das bürgerliche Leben im klassischen Sinn gar nicht stattfinden konnte, weil die Umwelt in ihrer Zerstörtheit die Menschen beherrschte. Allerdings gab es dort eine Atmosphäre, ich meine politisch, die sich von der übrigen DDR deutlich unterschied. Wer nach Bitterfeld zog, zum Beispiel als Arzt und dann in der Regel zwangsversetzt, der wusste, dass es die Endstation war. Und Endstationen sind oft Orte, an denen größere Freiheit herrscht als woanders, insbesondere was die Meinungsfreiheit anbelangt.

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?

Ich habe meine gesamte Schulzeit bis zum Abitur in Bitterfeld verbracht, ging also zuerst zur Grundschule und danach auf die Oberschule. Ich bin relativ gern zur Schule gegangen und habe gleichzeitig unter der Repression, der man unterworfen war, sehr gelitten - beides war damals möglich. In dieser Stalinismus-Zeit, etwa bis zum Abitur 1956, habe ich versucht, meine Widerstandskraft so zu stärken, dass ich in diesem System, mit dem ich nicht einverstanden war, überleben konnte und trotzdem meine Vorstellungen für die Zukunft behielt, so schwer einem das auch gemacht wurde. Es war ja alles vorgeschrieben, aber jeder hat versucht, sich einen Freiheitsspielraum zu schaffen, und das ging nur gegen Widerstände. Insofern habe ich meine Zeit in Bitterfeld nie beklagt, weil mir später diese Einübung zu widersprechen, zu widerstehen, gut zu statten kam. Ich habe gelernt, dass man nicht untergehen muss, wenn man seine Meinung vertritt, auch wenn das nicht genehm ist.

Dennoch eine schwierige Zeit, so wie Sie das beschreiben. Die DDR wird häufig mit dem NS-Staat verglichen. Wie sehen Sie das?

Ich finde so einen weitgehenden Vergleich unzulässig. Es gab in der DDR keine Vernichtungslager, keine Judenpogrome, es gab weder den Erzfeind noch einen Weltkrieg, wie er von Hitler angezettelt wurde, wenngleich das Wort "Unterdrückung" durchaus angebracht ist. Wer nicht der Staatsdoktrin folgte, die zum Schluss auf eine seltsame Form des Kommunismus ausgerichtet war, der hatte kein einfaches Leben.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich gehörte zu denen, die sich nie so verbiegen konnten - und das kann ich bis heute nicht -, dass sie stromlinienförmig mit schwammen oder sich opportunistisch durchmogelten. Es war in der DDR möglich zu widerstehen und es trotzdem noch bis zum Abitur zu bringen, so mühsam und schwierig das auch war.

Wie waren Ihre häuslichen Verhältnisse? Wie war Ihre Kindheit?

Ich bin, wie viele Kinder nach dem Krieg, ohne Vater groß geworden. Das war nicht einfach für meine Mutter. Wir waren drei Kinder, dazu eine Großmutter, die den Schenkelhals gebrochen hatte und kaum laufen konnte. Der Vater war im Krieg, und in einer Zeit, in der man eigentlich einen Vater braucht, jahrelang in Gefangenschaft. Das Dilemma, das sich bei mir erst später herausstellte, bestand darin, dass meine Mutter natürlich alle Familienprobleme mit mir als dem ältesten Sohn besprach. Aber mit neun, zehn Jahren ist man damit heillos überfordert, stellvertretend für den Vater - und so fühlte ich mich nämlich seltsamerweise - Entscheidungen zu treffen. Das war eine Belastung, die viel später mit psychischen Problemen herausgekommen ist, die ich allerdings lösen konnte, als ich die Ursachen erkannte. Insofern hatte ich eine schwierige Kindheit.

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Haben Sie unter dem Krieg sehr gelitten?

So seltsam es klingt, unter dem Krieg habe ich nie gelitten. Über Bitterfeld flogen täglich die Bomberverbände nach Berlin und anderen Städten, und alle dachten: In dieser Nacht kommen die Bomben, jetzt sind wir dran. Denn Bitterfeld war eine Industriestadt, in der die IG Farben ihre Werke hatte. Allerdings dachte niemand daran, dass die Amerikaner, denen die IG Farben teilweise gehörte, alles Mögliche zerstörten, nur nicht ihre eigenen Werke. Deshalb fiel in Bitterfeld soweit wie nie eine Bombe. Aber wir waren dennoch jede Nacht im Keller, und ich habe es als Kind genossen - wir wohnten in einem großen Mietshaus -, mit anderen Kindern nachts weiterspielen zu können. Wir haben uns regelmäßig verabredet, und da ich immer ein Nachtmensch war, habe ich diese Zeit nicht unbedingt bedrückend in Erinnerung, sondern eher als ein Kinderparadies, so kurios das erscheinen mag.

Wie kann man sich Ihr Familienleben zu der Zeit vorstellen?

Meine Großmutter hatte neun Geschwister mit den entsprechenden Nachkommen, und an Vaterstatt gab es in unserer Großfamilie mehrere Onkels, die aus irgendwelchen Gründen nicht im Krieg waren, und an denen man sich orientieren konnte. Zwei habe ich in guter Erinnerung. Das war zum einen Onkel Oswien, der eine wunderbare Sammlung von Fotoheften hatte, die ich mir immer mal ausgeliehen habe, besonders ein Heft, an dem ich - wenn man so will - meine satirische Ader entwickelte. Da gab es ein seltsames Foto mit einem eigentlich ganz normalen Paar, aber der Mann hatte einen auffällig hohen Schädel. Die Bildunterschrift lautete, aus fotografischer Sicht sei dieses Foto nicht weiter von Belang, aber möglicherweise könnten sich Anatomen dafür interessieren, anspielend auf den Turmschädel des Mannes. Ich fand das wunderbar, geradezu köstlich, und bin in der Verwandtschaft herumgelaufen, um meine Freude mit anderen zu teilen, doch das verstand niemand. Dennoch war das eine erste Erfahrung, in der Satire und Ironie eine Art Überlebensmittel zu finden, und ich muss sagen, dass ich das Leben ohne Ironie auch heute nur schwer ertragen könnte. Dann gab es noch den Onkel Arthur, über den nicht gesprochen wurde, also das schwarze Schaf der Familie. Allerdings hielt mein Onkel Oswien im Auftrag der Großmutter, die der Doyen der Familie war und mit der alle wichtigen Entscheidungen zu besprechen waren, den Kontakt zu Onkel Arthur. Ich lernte ihn dann doch einmal kennen und traf einen wunderbaren Menschen, der mir sozusagen die Chance eröffnete, aus einer kleinbürgerlichen Familie eines Tages entfliehen zu können.

Wie meinen Sie das?

Es ist ja nicht so einfach, wenn man in so einer Großfamilie aufwächst. Aber dieser Onkel Arthur lebte völlig gegen den Strich. Er hatte sich zum Beispiel einen Horch gekauft, in der DDR ein ganz seltenes Auto, war damit dreimal um den Dorfplatz gefahren, um es anschließend in die Garage zu stellen und nie wieder zu benutzen. Was das bedeutet, kann nur jemand ermessen, der in der DDR aufgewachsen ist: dass da jemand ein tolles Auto hatte und es nicht benutzte. Derselbe Onkel war im ersten Weltkrieg Pilot, tat sich aber nach Meinung der Familie nie besonders hervor. Als dann seine Schwester einmal den Uniformrock ausbürstete und in den Taschen fast sämtliche damaligen Orden fand, war die Familie furchtbar erbost, dass er ihnen nicht gegönnt hatte, damit im Dorf anzugeben. Das war Onkel Arthur, für mich ein wirklich großes Vorbild.

Plakat: Archiv Klaus Staeck

Wie war das, als Sie nach Westdeutschland gingen?

Ich habe die DDR nach dem Abitur 1956 sofort verlassen. Das war damals nichts Ungewöhnliches, die Hälfte meiner Klasse ist in den Westen abgehauen. Ich kam nach Heidelberg und stellte fest, dass man in Westdeutschland das Abitur nachmachen musste, um zum Studium zugelassen zu werden - eine ziemliche Demütigung für uns, noch mal zur Schule gehen zu müssen. Ich hatte ursprünglich vor, Architektur zu studieren, hatte mich in der DDR schon beworben, und zwar in Weimar, war aber aus eindeutig politischen Gründen nicht angenommen worden. Daraufhin hatte ich mich entschlossen, Kunstlehrer zu werden, denn Kunst war in der DDR das einzige Fach, in dem eine gewisse Freiheit herrschte. Aber auch da reichte es nicht von der politischen Einstellung her. Man wollte mir eine Maurerstelle verschaffen, aber dass ich kein guter Maurer würde, war mir schon sehr früh klar. Also habe ich mich nach der Flucht noch einmal für Architektur beworben und bin in Karlsruhe angenommen worden. Mir wurde jedoch bewusst, dass ich eigentlich etwas ganz anderes wollte, ich wollte Kunst machen. Architektur wäre nur ein fauler Kompromiss gewesen.

Sie haben dann in Heidelberg, Hamburg und Berlin Jura studiert.

Ja, ich habe mich ganz nüchtern erkundigt, bei welchem Studium man die längste Zeit bis zum Examen brauchte, und das war seinerzeit Jura. Also fing ich damit an; die Semester vergingen, und ich musste das erste Examen machen, ohne es geschafft zu haben, mich in irgendeiner Form als Künstler durchzusetzen. Jetzt kamen noch einmal dreieinhalb Jahre Referendardienst, und es gelang mir immer noch nicht künstlerisch Fuß zu fassen, so dass ich auch das zweite Examen machen musste. Ich bin also gelernter Rechtsanwalt, was ich allerdings nie bereut habe.

War das für Sie nicht ein großer Umweg?

Für meine heutige Arbeit ist ein Jurastudium natürlich keine Voraussetzung, aber es verschafft einem doch eine Kenntnis juristischer Probleme. Ich habe es inzwischen immerhin auf 41 Prozesse gegen meine Plakate gebracht, die ich glücklicherweise alle gewonnen habe; nicht weil ich Rechtsanwalt bin, aber weil ich vielleicht die Grenzen besser einschätzen kann und mich nicht so schnell bluffen lasse. Man braucht schon recht viel Selbstsicherheit und Rückgrat, wenn man sich mit einflussreichen Leuten und mit Parteien und Organisationen anlegt, was ich nun mal mache. Insofern habe ich es nie bereut, Jurist geworden zu sein, obwohl das ursprünglich nicht mein Ziel war. Hinzu kommt, dass ich in dieser Gesellschaft, in der ein Künstler nicht viel gilt, als Jurist darüber hinaus eine gewisse Anerkennung genieße. Und ich bin mir sicherer, wenn ich mich engagiere, wo andere lieber kneifen. Ich mische mich ein, wo und wann ich kann, immer wenn ich glaube, dass Ungerechtigkeit geschieht - das ist so eine Art Gendefekt, könnte man meinen.

Nun ist das Jurastudium nicht unbedingt dazu angetan, dass man sich politisiert. Wodurch hat sich dieses politische Bewusstsein bei Ihnen entwickelt, das dann für Ihre künstlerische Arbeit fruchtbar geworden ist?

Ich kann Ungerechtigkeit schwer ertragen, jammere dann aber nicht herum, lamentiere nicht über die Schlechtigkeit der Welt, sondern ich versuche etwas dagegen zu unternehmen - auf diese Weise habe ich immer zu tun. Wenn man aus der DDR kam, war man ja schon generell politisch orientiert. Zuerst die Flucht von zu Hause, nicht zu wissen wie man weiter überleben kann, das waren natürlich politische Entscheidungen; jedenfalls war es nicht allein der Wunsch nach einem besseren Leben. Dann traf ich in Westdeutschland auf Verhältnisse - es war die Adenauer-Zeit, die manche als "bleierne Zeit" bezeichnen - wo man ständig von Wiedervereinigung sprach und am 17. Juni die Gemeinsamkeit beschwor, aber wehe man versuchte das praktisch umzusetzen. Wir haben damals einen Austausch mit Studenten der Universität Leipzig organisiert und gerieten in Westdeutschland in das Fadenkreuz des Verfassungsschutzes, in der DDR in das der Stasi. Eine verheuchelte, verlogene Zeit! Ich wünschte mir ja die Wiedervereinigung, zumal meine Mutter in der DDR geblieben war, wie auch meine beiden Brüder, die übrigens die Oberschule nicht weiter besuchen durften. Das war eine schwere Belastung, denn ich war ja letzten Endes dafür verantwortlich. Also empfand ich die deutsche Teilung immer als einen unerträglichen Zustand, den es zu ändern galt.

Sie sind dann einer Partei beigetreten.

Ja, am 1. April 1960 bin ich in die SPD eingetreten. Die war zwar noch lange in der Opposition, aber sie imponierte mir damals mit so streitbaren Persönlichkeiten wie Erler oder Wehner. Und bei aller Skepsis und obwohl meine Solidarität in letzter Zeit oft auf eine harte Probe gestellt wurde, bin ich bis heute dabei geblieben. Ich kam ja aus einer Diktatur, und Meinungsfreiheit, die ich quasi zum Beruf gemacht habe, ist für mich eines der wesentlichsten demokratischen Güter und Rechte, die es zu verteidigen gilt. Da hilft kein Lamentieren, da ist auch Risiko gefragt, und obwohl ich aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stamme, bin ich ungewöhnlich risikofreudig. Ich will nicht nur in Demut oder Unterdrückung überleben, ich will die Verhältnisse mitgestalten, was man ja kann, wie sich immer wieder gezeigt hat.

Klaus Staeck: Auflage 28 Millionen

Foto: Archiv Klaus Staeck

Das klingt sehr optimistisch. Entspricht das Ihren Erfahrungen?

Natürlich habe ich auch Illusionen über die Möglichkeiten der Mitgestaltung gehabt, aber ich habe die Hoffnung nie aufgegeben und immer die Notwendigkeit gesehen, dass man sich an der Demokratie, um sie zu erhalten, beteiligen muss, ob in einem Ehrenamt oder als Mandatsträger oder sonst wie. Das tue ich mit meinen Plakaten, mit meinen Karten, Aufklebern, Grafiken und meinen vielen Veranstaltungen. Es gibt keine Gesellschaft nur mit Siegern, die meisten sind sogar Verlierer. Denen Mut zu geben, sich gegen ungerechte Verhältnisse aufzulehnen, ist zu einem großen Teil meiner Arbeit geworden, und ich merke, dass ich vielen Leuten damit Mut machen kann.

Das kommt aber nicht überall gut an. Sie sind immer wieder angegriffen, verklagt, beschimpft oder als Agitator diffamiert worden.

Sicher, manche Leute wollen meine Arbeit abwerten, sie wollen die Kunst von jeglicher Form von Politik rein halten. Natürlich bestehe auch ich auf der Autonomie beider Gebiete. Aber ich denke, wenn sich beide Bereiche produktiv reiben, entsteht etwas Neues, Weiterführendes.

Was ist das, dieses Neue. Was erwarten Sie?

Ich erwarte von der Kunst zunächst einmal gar nichts. Es ist unsinnig zu sagen, die Kunst solle dieses oder jenes tun. Insofern waren die Forderungen des Sozialistischen Realismus an die Kunst, die bestimmte Erwartungen erfüllen sollte, falsch. Die Künstler entziehen sich dem ja auch. Interessant ist nicht, was die Kunst soll, sondern was sie kann. Das ist eine ganze Menge, weil sie immer wieder einen ganz anderen Blickwinkel bietet. Deswegen stehen sich manchmal Politik und Kunst so ratlos gegenüber, weil sie häufig in völlig anderen Denk- und Gefühlskategorien zu Hause sind. Deshalb ist es so schwer, sich zu verständigen, und da bin ich so eine Art Dolmetscher, der versucht, zwischen beiden Bereichen zu vermitteln. Ich habe festgestellt, dass sich Künstler und Politiker in ihrer Persönlichkeitsstruktur ziemlich ähnlich sind.

1976 hatten Sie in Bonn große Probleme, als aufgebrachte Abgeordnete unter Führung des späteren Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger anlässlich einer Ausstellung in der Parlamentarischen Gesellschaft einige Ihrer Plakate von den Wänden rissen.

Das war, ironisch gesagt, die größte PR-Aktion, die die Unionsparteien jemals für mich gestartet haben, der so genannte "Bonner Bildersturm". Die hatten gefeiert, sahen meine Plakate und besonders erregte sie eines zu Chile: "Seit Chile wissen wir genauer, was die CDU von Demokratie hält." Aber das führte zu einer ungeheuren publizistischen Verbreitung, es gab über 1.500 Zeitungsartikel von der New York Times bis zur Prawda. Die Zerstörung der Ausstellung wurde als eine Art Menetekel aufgenommen, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit gefährdet sei. Ich habe anschließend über tausend Solidaritätsausstellungen gehabt, so dass Herrn Jenninger großes Verdienst an der Verbreitung meiner Ideen zukommt.

Können Sie einmal beziffern, wie umfangreich die Verbreitung Ihrer Arbeiten ist?

Ich habe inzwischen mehr als 350 verschiedene Plakate gemacht, alles in allem eine Auflage von 28 Millionen - eine große Öffentlichkeit also, die natürlich im Vergleich zur täglichen Auflage der Bildzeitung für dreißig Jahre Arbeit immer noch eine geringe ist. Ich bin da so wie Sisyphos, der weiß, dass der Stein, wenn er denn oben ankommt, doch wieder zurückrollt. Aber es ist in einer Arbeitsgesellschaft, der die bezahlte Arbeit ausgeht, eine wunderbare Situation, dass man immer Arbeit hat. Ich kann mich nicht entsinnen, in meinem Leben jemals Langeweile empfunden zu haben. Ich habe immer zu tun, das erhält einen jung, mitsamt den Konflikten. Außerdem kann ich mir gar nicht leisten, mich mal eine Weile zur Ruhe zu setzen, weil dann die Gegner auf die Idee kommen könnten, ihr Rachebedürfnis zu befriedigen. Man muss schon immer wie ein Hase die Ohren weit aufgesperrt halten, immer auf Draht sein.

Interviewer Wolfgang Bittner

Foto: NRhZ-Archiv

(Eine Sammlung mit Interviews von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte erscheint demnächst in Zusammenarbeit mit dem WDR unter dem Titel Ich mische mich ein)

Mehr über Klaus Staeck und seinen Gesprächspartner Wolfgang Bittner unter: www.klaus-staeck.de und www.wolfgangbittner.de

Online-Flyer Nr. 28 vom 25.01.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE