SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Literatur

Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel IX

"Niemandsland"

Von Wolfgang Bittner

Dann wieder diese Depressionen und Angstzustände. Am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett bleiben. Dem Briefträger sehe ich voller Bangen entgegen, aber er bringt nur einige Drucksachen und das Belegexemplar einer Zeitschrift, die ich durchblättere, ohne einen Satz zu behalten. Wozu das alles. Wie hat es begonnen, und wie wird es enden. Was kann der einzelne ändern. Eines Tages, keiner hat ihn erwartet, kommt dieser Knall. Vielleicht ist es auch gar kein Knall, kein Geräusch, nichts Sichtbares, nicht einmal ein Fall ins Bodenlose, nur ein unvorstellbares Loch. Und wie es zustandekommt, ist einerlei. Deine Gedanken hängen noch in der Luft oder in der Atmosphäre oder in diesem Loch, da bist du schon lange verschwunden. Deine Eltern, Großeltern, deren Eltern, deine Frau, die Kinder, die Freunde, alle weg. Haus und Garten ausradiert. Die Städte, die Straßen, die Fabriken, die Wälder, die Berge, alles nicht mehr da. Steine und Erde haben sich aufgelöst, Sauerstoff und Wasserstoff verflüchtigt. Die Bücher, deine und die der anderen, die unzähligen Gedanken und Vorstellungen und Empfindungen, einfach nicht mehr existent. So oder so, früher oder später, kollektiv oder individuell. Denn der Tod ist das einzige, was uns gewiß ist, da helfen weder Dichtkunst noch Spekulationen. Auflösung, Eingehen in die Summe aller Energie und Materie, die konstant bleibt. Denn: Wiederum geht nichts verloren, sagt man. Und womöglich steckt sogar noch mehr dahinter.

Gestern entdeckte ich während eines Spazierganges auf dem Bartholomäusfriedhof die Gräber von Gottfried August Bürger und Georg Christoph Lichtenberg, nicht weit voneinander entfernt. Bürger, geboren am 31.12.1747 als Pfarrerssohn in Molmerswende, hatte ganz in der Nähe die kärgliche Amtmannsstelle auf dem Besitztum des Freiherrn von Uslar Gleichen inne. Angeblich geriet er schon während seines Studiums in schlechte Gesellschaft, was dazu geführt habe, daß er im Alter von 27 Jahren zwar heiratete, dann aber ein leidenschaftliches Liebesverhältnis zur Schwester seiner Frau, der Molly seiner Liebesgedichte, begann. Beide Frauen starben kurz nacheinander, seine Ehefrau Dorette 1784, seine Geliebte Auguste 1786. »Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang / Sich auf das Roß behende; / Wohl um den trauten Reiter schlang / Sie ihre Lilienhände; / Und hurre hurre, hopp hopp hopp! / Gings fort in sausendem Galopp, / Daß Roß und Reiter schnoben / Und Kies und Funken stoben.« So holte der gefallene Soldat die Braut zu sich in nächtlichem Ritt. »Zur rechten und zur linken Hand, / Vorbei vor ihren Blicken, / Wie flogen Anger, Heid und Land! / Wie donnerten die Brücken!«

Während die Schwester seiner Frau ein Kind von ihm erwartete, das abseits in Osnabrück zur Welt gebracht wurde, hatte der Amtmann folgenden Fall zu untersuchen: Ein unverheiratetes Mädchen aus dem Dorf ertränkte ihr neugeborenes Kind im Gartebach, um der Schande zu entgehen und weil es sich keinen anderen Rat wußte. Vernehmungen, Protokolle, Bestrafung. Die Angeklagte, die mit ihrer Hinrichtung zu rechnen hatte, erhielt schließlich eine Zuchthausstrafe.

Später Untersuchungen gegen den Amtmann, angeordnet vom Hofe in Hannover, weil er sich in Gedichten in staatsabträglicher Weise geäußert hatte. »Für wen, du gutes deutsches Volk, / Behängt man dich mit Waffen? / Für wen läßt du von Weib und Kind / Und Herd hinweg dich raffen? / Für Fürsten und für Adelsbrut / Und fürs Geschmeiß der Pfaffen.«

Da Bürger nur zum nicht besoldeten Professor ernannt wurde, mußte der Dichter oft hungern. Vor allem aber schnitten ihm Schiller und Goethe, denen er sich unbeliebt gemacht hatte, mit ihrer Kritik kurzerhand den Hals ab. »Ein Mann ohne Ideale, seine Lyrik zu privat, zu affektiert, zu gemein, zu sinnlich...« Vereinsamt, verbittert, armselig, Begründer der deutschen Ballade, aber leider viel zu früh an Schwindsucht gestorben. Die Liebeslyrik mit hemmungsloser Erlebnisaussage und Münchhausens Lügengeschichten nacherzählt und neu erfunden. Vorlesungen über die Philosophie Immanuel Kants. Die politischen Gedichte. Eine unkonventionelle, fortschrittliche Persönlichkeit, zwar widersprüchlich, aber zu Unrecht vergessen gemacht.

Der Professor Lichtenberg stand mit dem Fernrohr am Fenster seines Gartenhauses und beäugte die Beerdigungszeremonie. Nur vier Personen folgten dem Sarg.

Das Essen schmeckt nach Maggi, Linsensuppe. »Wenn es dir nicht schmeckt«, sagt Ruth, »mußt du selber kochen.« Ich habe mich nicht beschwert. »Man braucht dich nur anzusehen«, sagt sie. Kann man mir meine Gedanken vom Gesicht ablesen? Die Kinder stochern auf ihren Tellern herum, sie haben keinen Hunger. »Kein Wunder, wenn sie vor dem Essen Schokolade und Kekse bekommen«, sage ich. »Du könntest dich ja mehr um sie kümmern!« entgegnet sie scharf und laut. »Andere Väter spielen mit ihren Kindern und sitzen nicht den ganzen Tag an ihrer Arbeit!« Ich stehe auf und gehe hinaus. Der Widerspruch von Theorie und Praxis, denke ich. Und: Die Familie, kleinste Zelle des Staates.

Draußen regnet es. In der Fensterscheibe blickt mir das unrasierte Gesicht eines Mannes in mittlerem Alter entgegen, voller Widersprüche und Zweifel. Als die Augen den Blick bemerken, werden die Züge um den Mund deutlich spöttisch. »Wollen wir Halma spielen?« frage ich die Kinder, die hinterhergekommen sind. Freudig holen sie das Spiel und potenzieren mein schlechtes Gewissen. Mir ist, als könne ich niemals mehr einen einzigen Satz zu Papier bringen, der auch nur halbwegs stimmt.

Ich betrachte die Bilder von Mißhandelten, die Illustriertenfotos der Erschossenen, die Gesichter der hungernden Kinder. Ich versuche in den Augen der Generäle, Politiker und Wirtschaftsbosse zu lesen. Die Bilder bleiben stumm, die Verlautbarungen ergeben keinen Sinn, die gesprochenen Worte und auch die Gedanken, meine Gedanken, sind sinnlos. Eine unheimliche Anhäufung von Sinnlosigkeit. Ich gehe in die Küche, ich gehe ins Arbeitszimmer, in den Garten, in die Stadt. Nichts ändert sich. Warum essen, trinken, schlafen? Warum denken, warum lieben, warum hassen? Wozu das alles? Ein Berg von Vergeblichkeit, von Abfällen, Schweiß, Blut und Exkrementen. Ich bekomme keine Luft mehr, die Umgebung verschwimmt vor meinen Augen. Die Landschaften verwischen sich und die Jahrhunderte, die Gesichter überdecken sich. Ich kann nicht mehr denken, nichts mehr fühlen. Nur noch Hülle, die eine entfernte Ahnung von sich hat, das expandierende Loch einer Ahnung, die sinnlos ist.

Eine Frau fragt mich: »Was ist mit dir?« Ein Kind sagt: »Ich will ein Eis haben.« Ein anderes Kind weint. Ein Mann ruft an und erinnert an einen Termin. Jemand klingelt an der Haustür, aber ich gehe nicht öffnen. Ein Richter hat gefragt: »Wie stehen Sie zur Hausbesetzerszene?« Ein Angeklagter hat geantwortet: »Was geht Sie das an.« Ein Soldat hat gebrüllt: »Hände hoch!« Hunderttausend Kinder rufen mit angstvoller Stimme: »Bitte nicht!« Millionen Kinder strecken ihre knochigen Hände nach Brot aus. Millionen Männer und Frauen stehen an rotierenden Maschinen. Ein Arbeitsdirektor sagt: »Sie sind fristlos entlassen.« Ein Pfarrer betet: »Gegrüßet seist du, Maria.« Die Mütter von Bethlehem fragen weinend: »Wo sind unsere Kinder?« Die Fürstin Itzinga schreit: »Mein Gott!« Dann bricht sie tot zusammen. Die Großmutter faltet ihre Hände und betet für den in Rußland gefallenen Sohn.

Rauchschwaden ziehen über ein Schlachtfeld. Die Verwundeten stöhnen und wimmern. In der Ferne knattern noch vereinzelte Schüsse. Der Sieger hat gesiegt, der Verlierer verloren. Der Feind ist in die Knie gezwungen, er liegt zerschossen, zerhackt und verstümmelt auf der Erde. Überlebende werden mit dem Bajonett abgestochen oder mit dem Gewehrkolben erschlagen, der zu diesem Zweck eine Eisenkappe trägt. Auf einer Anhöhe hält der König auf einem edlen Schimmel, feurig und doch sanft an der Kandarre, inmitten seiner Generäle. Der Federhelm steht ihm gut zu Gesicht und läßt seine hohe, aufrechte Gestalt noch würdiger erscheinen, aber auch kriegerisch. Ein Bote prescht heran, pariert durch und flüstert einem der Generäle etwas zu. Der beugt sich weit aus dem Sattel, damit ihm ja nichts entgeht. Jetzt wendet der General sein Pferd und reitet nahe an den König heran. Er legt die Hand an die Kopfbedeckung und sagt ehrerbietig: »Majestät haben soeben eine Schlacht gewonnen.« Die anderen Offiziere nehmen wie ein Mann ihre Hüte ab. Dann ertönt der Choral: »Nun danket alle Gott.«

Wenn ich mit der Hand über das Kinn streiche, gibt es ein kratzendes Geräusch. »Die Frauen haben es schwer«, sagt jemand, den ich von früher kenne, »aber wir Männer müssen uns rasieren.« Brüllendes Gelächter. »Versteh´ ich nicht«, sagt Ruth. »Ich möchte auch einmal den ganzen Tag im Arbeitszimmer sitzen können, einfach nur etwas schreiben.« Sie sieht unglücklich aus. »Was denn?« frage ich. Sie sieht mich mitleidig an. »Versuch es doch«, sage ich. »Übrigens ist kein Geld mehr da«, sagt sie. Ich gehe die Treppe hinauf ins Arbeitszimmer. »Die Birne im Keller ist durchgebrannt!« ruft sie mir hinterher. »Und im Badezimmer tropft der Wasserhahn!« Mit Getöse fällt im Kinderzimmer ein Schrank um.

»Hurre hurre, hopp hopp hopp! / Gings fort in sausendem Galopp.« Oder: »Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen: / Wer bist du, Fürst, daß ohne Scheu / Zerrollen mich dein Wagenrad, / Zerschlagen darf dein Roß? // Wer bist du, Fürst, daß in mein Fleisch / Dein Freund, dein Jagdhund, ungebleut / Darf Klau´ und Rachen hau´n?« Und dann blättern wir weitere hundert Jahre zurück und lesen die erstaunlichen Sätze: »Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, / Ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, / Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, / Ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. / Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen.«

Dann blättern wir dreihundert Jahre weiter, und es ist Nacht. An das Fenster trommelt der Regen, der aus der Dunkelheit kommt. Das Zimmer ist kalt, ich friere. Ich zünde mir eine Zigarette an und lehne mich zurück. Mir fällt auf, daß der Aschenbecher überquillt. Mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich erinnere mich an gar nichts, mir scheint so, als sei alles um mich herum tot, als sei ich selber lange schon gestorben. Das Papier sieht vergilbt aus, auf der Tischplatte und auf den Büchern liegt Staub. Ich lausche in mich, aber da ist nichts, kein Gedanke, kein Lebenszeichen. In den Zimmerecken, die im Halbschatten liegen, staut sich das Schweigen. An das Fenster, das dunkel ist, trommelt der Regen.

Morgens ziehen Nebelschwaden über die Felder wie Rauch. Nur raus aus der Stadt, Luft holen. Der mit Formsteinen gepflasterte Feldweg endet an einem baumbestandenen Bach. Weidenbäume, die so weit zurückgeschnitten sind, daß sie nur noch aus dem Stamm und einigen kurzen, knorrigen Aststümpfen bestehen. Das Wasser des Bachs ist schwarz und leblos. Auch das Gras wirkt leblos. Ich gehe zurück durch ein vor Nässe glänzendes Rübenfeld auf die Landstraße, steige ins Auto und lasse es an. Verstärke ich den Druck meines Fußes auf das Gaspedal, nimmt die Geschwindigkeit zu. Vermindere ich den Druck, nimmt die Geschwindigkeit wieder ab. Vor mir taucht die Autobahnunterführung auf, dahinter die Ampelkreuzung. Ich fahre die erste Straße rechts, die zweite Straße links und halte auf dem Parkplatz neben den Häusern. Beim Aussteigen ist mir, als sähe ich alles zum erstenmal. An einer Tür steht mein Name. Da merke ich, daß der Schlüssel paßt und gehe hinein.

Und das war der Traum: Mein Großvater hat mich auf den Arm genommen. Er steht mit mir an einem Fenster der Gaststube, und wir schauen auf die Straße hinaus. Gegenüber die hell gefleckten Stämme der Platanen, die Ziegelmauer, hinter der das Gelände des Reichsbahnausbesserungswerks beginnt. Meine Mutter kommt herein, und sie ist jung und hübsch. Auf der Straße fahren Lastwagen mit Soldaten, die sich auf dem Rückzug befinden. Aus der Ferne dringt, langsam näherkommend, das Grollen der Artillerie. Eine Straße, eine Mauer, Menschen wie Spuren im Sand.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München

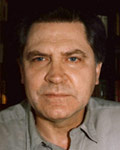

Der Autor

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«. www.wolfgangbittner.de

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«. www.wolfgangbittner.de

Online-Flyer Nr. 57 vom 15.08.2006

Druckversion

Literatur

Der Fortsetzungsroman in der NRhZ - Kapitel IX

"Niemandsland"

Von Wolfgang Bittner

Dann wieder diese Depressionen und Angstzustände. Am liebsten würde ich den ganzen Tag im Bett bleiben. Dem Briefträger sehe ich voller Bangen entgegen, aber er bringt nur einige Drucksachen und das Belegexemplar einer Zeitschrift, die ich durchblättere, ohne einen Satz zu behalten. Wozu das alles. Wie hat es begonnen, und wie wird es enden. Was kann der einzelne ändern. Eines Tages, keiner hat ihn erwartet, kommt dieser Knall. Vielleicht ist es auch gar kein Knall, kein Geräusch, nichts Sichtbares, nicht einmal ein Fall ins Bodenlose, nur ein unvorstellbares Loch. Und wie es zustandekommt, ist einerlei. Deine Gedanken hängen noch in der Luft oder in der Atmosphäre oder in diesem Loch, da bist du schon lange verschwunden. Deine Eltern, Großeltern, deren Eltern, deine Frau, die Kinder, die Freunde, alle weg. Haus und Garten ausradiert. Die Städte, die Straßen, die Fabriken, die Wälder, die Berge, alles nicht mehr da. Steine und Erde haben sich aufgelöst, Sauerstoff und Wasserstoff verflüchtigt. Die Bücher, deine und die der anderen, die unzähligen Gedanken und Vorstellungen und Empfindungen, einfach nicht mehr existent. So oder so, früher oder später, kollektiv oder individuell. Denn der Tod ist das einzige, was uns gewiß ist, da helfen weder Dichtkunst noch Spekulationen. Auflösung, Eingehen in die Summe aller Energie und Materie, die konstant bleibt. Denn: Wiederum geht nichts verloren, sagt man. Und womöglich steckt sogar noch mehr dahinter.

Gestern entdeckte ich während eines Spazierganges auf dem Bartholomäusfriedhof die Gräber von Gottfried August Bürger und Georg Christoph Lichtenberg, nicht weit voneinander entfernt. Bürger, geboren am 31.12.1747 als Pfarrerssohn in Molmerswende, hatte ganz in der Nähe die kärgliche Amtmannsstelle auf dem Besitztum des Freiherrn von Uslar Gleichen inne. Angeblich geriet er schon während seines Studiums in schlechte Gesellschaft, was dazu geführt habe, daß er im Alter von 27 Jahren zwar heiratete, dann aber ein leidenschaftliches Liebesverhältnis zur Schwester seiner Frau, der Molly seiner Liebesgedichte, begann. Beide Frauen starben kurz nacheinander, seine Ehefrau Dorette 1784, seine Geliebte Auguste 1786. »Schön Liebchen schürzte, sprang und schwang / Sich auf das Roß behende; / Wohl um den trauten Reiter schlang / Sie ihre Lilienhände; / Und hurre hurre, hopp hopp hopp! / Gings fort in sausendem Galopp, / Daß Roß und Reiter schnoben / Und Kies und Funken stoben.« So holte der gefallene Soldat die Braut zu sich in nächtlichem Ritt. »Zur rechten und zur linken Hand, / Vorbei vor ihren Blicken, / Wie flogen Anger, Heid und Land! / Wie donnerten die Brücken!«

Während die Schwester seiner Frau ein Kind von ihm erwartete, das abseits in Osnabrück zur Welt gebracht wurde, hatte der Amtmann folgenden Fall zu untersuchen: Ein unverheiratetes Mädchen aus dem Dorf ertränkte ihr neugeborenes Kind im Gartebach, um der Schande zu entgehen und weil es sich keinen anderen Rat wußte. Vernehmungen, Protokolle, Bestrafung. Die Angeklagte, die mit ihrer Hinrichtung zu rechnen hatte, erhielt schließlich eine Zuchthausstrafe.

Später Untersuchungen gegen den Amtmann, angeordnet vom Hofe in Hannover, weil er sich in Gedichten in staatsabträglicher Weise geäußert hatte. »Für wen, du gutes deutsches Volk, / Behängt man dich mit Waffen? / Für wen läßt du von Weib und Kind / Und Herd hinweg dich raffen? / Für Fürsten und für Adelsbrut / Und fürs Geschmeiß der Pfaffen.«

Da Bürger nur zum nicht besoldeten Professor ernannt wurde, mußte der Dichter oft hungern. Vor allem aber schnitten ihm Schiller und Goethe, denen er sich unbeliebt gemacht hatte, mit ihrer Kritik kurzerhand den Hals ab. »Ein Mann ohne Ideale, seine Lyrik zu privat, zu affektiert, zu gemein, zu sinnlich...« Vereinsamt, verbittert, armselig, Begründer der deutschen Ballade, aber leider viel zu früh an Schwindsucht gestorben. Die Liebeslyrik mit hemmungsloser Erlebnisaussage und Münchhausens Lügengeschichten nacherzählt und neu erfunden. Vorlesungen über die Philosophie Immanuel Kants. Die politischen Gedichte. Eine unkonventionelle, fortschrittliche Persönlichkeit, zwar widersprüchlich, aber zu Unrecht vergessen gemacht.

Der Professor Lichtenberg stand mit dem Fernrohr am Fenster seines Gartenhauses und beäugte die Beerdigungszeremonie. Nur vier Personen folgten dem Sarg.

Das Essen schmeckt nach Maggi, Linsensuppe. »Wenn es dir nicht schmeckt«, sagt Ruth, »mußt du selber kochen.« Ich habe mich nicht beschwert. »Man braucht dich nur anzusehen«, sagt sie. Kann man mir meine Gedanken vom Gesicht ablesen? Die Kinder stochern auf ihren Tellern herum, sie haben keinen Hunger. »Kein Wunder, wenn sie vor dem Essen Schokolade und Kekse bekommen«, sage ich. »Du könntest dich ja mehr um sie kümmern!« entgegnet sie scharf und laut. »Andere Väter spielen mit ihren Kindern und sitzen nicht den ganzen Tag an ihrer Arbeit!« Ich stehe auf und gehe hinaus. Der Widerspruch von Theorie und Praxis, denke ich. Und: Die Familie, kleinste Zelle des Staates.

Draußen regnet es. In der Fensterscheibe blickt mir das unrasierte Gesicht eines Mannes in mittlerem Alter entgegen, voller Widersprüche und Zweifel. Als die Augen den Blick bemerken, werden die Züge um den Mund deutlich spöttisch. »Wollen wir Halma spielen?« frage ich die Kinder, die hinterhergekommen sind. Freudig holen sie das Spiel und potenzieren mein schlechtes Gewissen. Mir ist, als könne ich niemals mehr einen einzigen Satz zu Papier bringen, der auch nur halbwegs stimmt.

Ich betrachte die Bilder von Mißhandelten, die Illustriertenfotos der Erschossenen, die Gesichter der hungernden Kinder. Ich versuche in den Augen der Generäle, Politiker und Wirtschaftsbosse zu lesen. Die Bilder bleiben stumm, die Verlautbarungen ergeben keinen Sinn, die gesprochenen Worte und auch die Gedanken, meine Gedanken, sind sinnlos. Eine unheimliche Anhäufung von Sinnlosigkeit. Ich gehe in die Küche, ich gehe ins Arbeitszimmer, in den Garten, in die Stadt. Nichts ändert sich. Warum essen, trinken, schlafen? Warum denken, warum lieben, warum hassen? Wozu das alles? Ein Berg von Vergeblichkeit, von Abfällen, Schweiß, Blut und Exkrementen. Ich bekomme keine Luft mehr, die Umgebung verschwimmt vor meinen Augen. Die Landschaften verwischen sich und die Jahrhunderte, die Gesichter überdecken sich. Ich kann nicht mehr denken, nichts mehr fühlen. Nur noch Hülle, die eine entfernte Ahnung von sich hat, das expandierende Loch einer Ahnung, die sinnlos ist.

Eine Frau fragt mich: »Was ist mit dir?« Ein Kind sagt: »Ich will ein Eis haben.« Ein anderes Kind weint. Ein Mann ruft an und erinnert an einen Termin. Jemand klingelt an der Haustür, aber ich gehe nicht öffnen. Ein Richter hat gefragt: »Wie stehen Sie zur Hausbesetzerszene?« Ein Angeklagter hat geantwortet: »Was geht Sie das an.« Ein Soldat hat gebrüllt: »Hände hoch!« Hunderttausend Kinder rufen mit angstvoller Stimme: »Bitte nicht!« Millionen Kinder strecken ihre knochigen Hände nach Brot aus. Millionen Männer und Frauen stehen an rotierenden Maschinen. Ein Arbeitsdirektor sagt: »Sie sind fristlos entlassen.« Ein Pfarrer betet: »Gegrüßet seist du, Maria.« Die Mütter von Bethlehem fragen weinend: »Wo sind unsere Kinder?« Die Fürstin Itzinga schreit: »Mein Gott!« Dann bricht sie tot zusammen. Die Großmutter faltet ihre Hände und betet für den in Rußland gefallenen Sohn.

Rauchschwaden ziehen über ein Schlachtfeld. Die Verwundeten stöhnen und wimmern. In der Ferne knattern noch vereinzelte Schüsse. Der Sieger hat gesiegt, der Verlierer verloren. Der Feind ist in die Knie gezwungen, er liegt zerschossen, zerhackt und verstümmelt auf der Erde. Überlebende werden mit dem Bajonett abgestochen oder mit dem Gewehrkolben erschlagen, der zu diesem Zweck eine Eisenkappe trägt. Auf einer Anhöhe hält der König auf einem edlen Schimmel, feurig und doch sanft an der Kandarre, inmitten seiner Generäle. Der Federhelm steht ihm gut zu Gesicht und läßt seine hohe, aufrechte Gestalt noch würdiger erscheinen, aber auch kriegerisch. Ein Bote prescht heran, pariert durch und flüstert einem der Generäle etwas zu. Der beugt sich weit aus dem Sattel, damit ihm ja nichts entgeht. Jetzt wendet der General sein Pferd und reitet nahe an den König heran. Er legt die Hand an die Kopfbedeckung und sagt ehrerbietig: »Majestät haben soeben eine Schlacht gewonnen.« Die anderen Offiziere nehmen wie ein Mann ihre Hüte ab. Dann ertönt der Choral: »Nun danket alle Gott.«

Wenn ich mit der Hand über das Kinn streiche, gibt es ein kratzendes Geräusch. »Die Frauen haben es schwer«, sagt jemand, den ich von früher kenne, »aber wir Männer müssen uns rasieren.« Brüllendes Gelächter. »Versteh´ ich nicht«, sagt Ruth. »Ich möchte auch einmal den ganzen Tag im Arbeitszimmer sitzen können, einfach nur etwas schreiben.« Sie sieht unglücklich aus. »Was denn?« frage ich. Sie sieht mich mitleidig an. »Versuch es doch«, sage ich. »Übrigens ist kein Geld mehr da«, sagt sie. Ich gehe die Treppe hinauf ins Arbeitszimmer. »Die Birne im Keller ist durchgebrannt!« ruft sie mir hinterher. »Und im Badezimmer tropft der Wasserhahn!« Mit Getöse fällt im Kinderzimmer ein Schrank um.

»Hurre hurre, hopp hopp hopp! / Gings fort in sausendem Galopp.« Oder: »Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen: / Wer bist du, Fürst, daß ohne Scheu / Zerrollen mich dein Wagenrad, / Zerschlagen darf dein Roß? // Wer bist du, Fürst, daß in mein Fleisch / Dein Freund, dein Jagdhund, ungebleut / Darf Klau´ und Rachen hau´n?« Und dann blättern wir weitere hundert Jahre zurück und lesen die erstaunlichen Sätze: »Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, / Ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, / Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, / Ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. / Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen.«

Dann blättern wir dreihundert Jahre weiter, und es ist Nacht. An das Fenster trommelt der Regen, der aus der Dunkelheit kommt. Das Zimmer ist kalt, ich friere. Ich zünde mir eine Zigarette an und lehne mich zurück. Mir fällt auf, daß der Aschenbecher überquillt. Mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ich erinnere mich an gar nichts, mir scheint so, als sei alles um mich herum tot, als sei ich selber lange schon gestorben. Das Papier sieht vergilbt aus, auf der Tischplatte und auf den Büchern liegt Staub. Ich lausche in mich, aber da ist nichts, kein Gedanke, kein Lebenszeichen. In den Zimmerecken, die im Halbschatten liegen, staut sich das Schweigen. An das Fenster, das dunkel ist, trommelt der Regen.

Morgens ziehen Nebelschwaden über die Felder wie Rauch. Nur raus aus der Stadt, Luft holen. Der mit Formsteinen gepflasterte Feldweg endet an einem baumbestandenen Bach. Weidenbäume, die so weit zurückgeschnitten sind, daß sie nur noch aus dem Stamm und einigen kurzen, knorrigen Aststümpfen bestehen. Das Wasser des Bachs ist schwarz und leblos. Auch das Gras wirkt leblos. Ich gehe zurück durch ein vor Nässe glänzendes Rübenfeld auf die Landstraße, steige ins Auto und lasse es an. Verstärke ich den Druck meines Fußes auf das Gaspedal, nimmt die Geschwindigkeit zu. Vermindere ich den Druck, nimmt die Geschwindigkeit wieder ab. Vor mir taucht die Autobahnunterführung auf, dahinter die Ampelkreuzung. Ich fahre die erste Straße rechts, die zweite Straße links und halte auf dem Parkplatz neben den Häusern. Beim Aussteigen ist mir, als sähe ich alles zum erstenmal. An einer Tür steht mein Name. Da merke ich, daß der Schlüssel paßt und gehe hinein.

Und das war der Traum: Mein Großvater hat mich auf den Arm genommen. Er steht mit mir an einem Fenster der Gaststube, und wir schauen auf die Straße hinaus. Gegenüber die hell gefleckten Stämme der Platanen, die Ziegelmauer, hinter der das Gelände des Reichsbahnausbesserungswerks beginnt. Meine Mutter kommt herein, und sie ist jung und hübsch. Auf der Straße fahren Lastwagen mit Soldaten, die sich auf dem Rückzug befinden. Aus der Ferne dringt, langsam näherkommend, das Grollen der Artillerie. Eine Straße, eine Mauer, Menschen wie Spuren im Sand.

Dieses Buch erschien erstmals 1992 im Forum Verlag Leipzig, im September 2000 neu aufgelegt im Allitera Verlag, München

Der Autor

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«. www.wolfgangbittner.de

Wolfgang Bittner, geboren 1941 in Gleiwitz, lebt als Schriftsteller in Köln. Er studierte Jura, Soziologie und Philosophie und promovierte 1972 zum Dr. jur. Bis 1974 ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, u. a. als Fürsorgeangestellter, Verwaltungsbeamter und Rechtsanwalt. Ausgedehnte Reisen führten ihn nach Vorderasien, Mexiko und Kanada. Er hat mehr als 50 Bücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder geschrieben, darunter die Romane »Marmelsteins Verwandlung«, »Die Fährte des Grauen Bären«, »Die Lachsfischer vom Yukon« und »Narrengold« sowie das Sachbuch »Beruf: Schriftsteller«. www.wolfgangbittner.deOnline-Flyer Nr. 57 vom 15.08.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE