SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Krieg und Frieden

Krieg und Gender - Folge 3 - Frauen im Militär

Nichts Neues von der Front

von Marilena Thanassoula

Gerhard Schröder versuchte 1996, den Waffendienst für Frauen zuzulassen, was aber von der Bundeswehr nicht akzeptiert wurde. Bald darauf verklagte eine Elektrotechnikerin die Bundeswehr beim Europäischen Gerichtshof, weil diese ihren Arbeitsantrag nicht angenommen haben. Der Gerichtshof entschied zugunsten der Frau und damit für den Waffendienst der Frauen in Deutschland, weil die bis dahin geltende Regelung gegen der europäischen Linie für Gleichstellung verstieß. Der Grundsatz "Frauen dürfen in keinem Fall Dienst mit der Waffe leisten" im deutschen Grundgesetz wurde damit aufgehoben. Seit 2001 können Frauen freiwillig ihren Dienst in allen Laufbahnen und Verwendungen der Bundeswehr tun. 2002 wurde "die Integration" der Frauen in die Bundeswehr abgeschlossen - nach Angaben der Bundeswehr zumindest. Und die öffentliche Diskussion über das Thema hat aufgehört. Und zwar ganz. Vielleicht sollte man eine Bilanz dieses Ereignisses, dass Frauen Dienst mit der Waffe leisten können, versuchen.

Zur Geschichte

Die möglichen Soldatinnen lösten bereits in den 70er Jahren heiße Debatten aus. Bis dahin war man noch zu sehr mit den Vorstellungen der Nazis über die Rolle der Frauen beschäftigt, um überhaupt über die Möglichkeit Frauen und Bundeswehr nachzudenken. Interessant ist, dass "damals" genau dieselben Argumente dagegen vorgebracht wurden, die man "noch früher" gegen Frauen in der Universität oder zum Thema "Frauen und Wahlrecht" vorgebracht hatte. Dabei ist die Vorstellung, dass Militär "Männlichkeit" fordert, eigentlich gar nicht so alt. Vor der Modernisierung der Armeen waren Frauen und Kinder nämlich ein fester Bestandteil der Armeen. Dr. Maja Apelt von der Universität der Bundeswehr in Hamburg beschreibt die Situation in Europa im 16. bis zum 18. Jahrhundert so:

"Frauen und Kinder gehörten weitgehend selbstverständlich zum Tross der Söldnerheere und waren selbst auf Kriegsschiffen zu finden. Die Geschlechterordnung war dadurch geprägt, dass Frauen funktionaler Bestandteil dieser Armeen waren, denn die Offiziere trugen weder für Ausrüstung noch für Bekleidung oder Verpflegung ihrer Söldner Sorge. Trotzdem war ihre Position besonders ungünstig. Da sie nicht nur von der Herstellung und dem Verkauf von Waren, sondern von Prostitution und Plünderungen lebten, war ihr Ansehen in der Bevölkerung noch geringer als das der männlichen Soldaten, in den Armeen galten die Frauen deshalb als notwendiges, aber lästiges Übel." - Und natürlich haben Frauen damals auch zu den Waffen greifen müssen, wenn sie zurückgebliebene Männer verteidigen mussten.

Ihren meist illegalen Status in den Armeen "verlieren" die Frauen zusammen mit den Kindern, als das Militär im 18. und 19. Jahrhundert neu organisiert wird. Mit der Modernisierung der Wissenschaft wird auch das Militär modernisiert. Die neue Welt steht unter Stichwörtern wie Rationalisierung und Synchronisierung. Die modernen Waffen und der männliche Körper passen sich dem an. Die Symbolik findet ihre Vollendung beim Entstehen der "Vaterländer". Das Vaterland beschützen - das können nur asketische, mönchähnliche Soldaten leisten. Warum aber sollten die Soldaten ihre Tugend auch durch Zölibat beweisen? Ganz einfach: Der Staat hatte nicht genug Geld für das Erhalten einer Familie, und Soldatenwitwen sind auch recht teuer. Gehorsam und Disziplin waren die Werte, auf die man baute, und da konnte der Mönch gut als Vorbild dienen.

Das Recht, das Vaterland zu beschützen, ging aber Hand in Hand mit der Freiheit im Vaterlande. Diese Idee, die wesentlich für die Bildung des Bürgertums wurde, war nicht neu: das Wort "Bürger" im Griechischen, leitet sich her vom Wort "Soldat" (politis / oplitis). Die Bürger der ersten Demokratie mussten ihren Staat/ihre Stadt beschützen können. Da die deutsche Aufklärung das antike Griechentum sehr verehrte, kam es langsam zur Assoziation von Männlichkeit und Militär. Und da alles auf dieser Welt sein Gegenteil hat, wurde auch gleich die pazifistische Weiblichkeit "neu" erfunden. Frauen sind die Quelle des Lebens; sie sind zum Gebären und nicht zum Töten bestimmt. Und so wurde das Vaterland durch die Frau symbolisiert. Erinnern wir uns an Germania oder an die französische Marianne. Diese Erinnerung ist wichtig, um zu verstehen, warum Vergewaltigung eine Kriegsstrategie wurde. Aber damit beschäftigen wir uns in einer späteren Folge.

Und dann?

Dann wurde es irgendwann knapp. Sanitätsdienst wie auch die spätere Militärkapelle, passten gut zu dieser Konstruktion des Weiblichen. Die Frau - so ist sie - rettet sogar im Militär Leben.

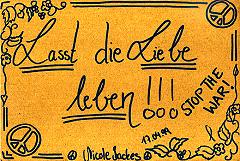

Die 70er Jahre wurden wesentlich vom Pazifismus und von der Gleichberechtigung der Frau geprägt. Mit dem Konflikt, Unterschiede zwischen "männlichen" und "weiblichen" Arbeiten abschaffen zu wollen und gegen den Krieg zu sein, werden wir uns in der nächsten Folge unter dem Titel "Soldatin bei der Bundeswehr" befassen.

Literatur: Apelt, Maja. "Die Integration von Frauen in der Bundeswehr ist abgeschlossen", Soziale Welt, Heft 3, 2002. Siehe auch: www.bundeswehr.de

Online-Flyer Nr. 68 vom 31.10.2006

Druckversion

Krieg und Frieden

Krieg und Gender - Folge 3 - Frauen im Militär

Nichts Neues von der Front

von Marilena Thanassoula

Gerhard Schröder versuchte 1996, den Waffendienst für Frauen zuzulassen, was aber von der Bundeswehr nicht akzeptiert wurde. Bald darauf verklagte eine Elektrotechnikerin die Bundeswehr beim Europäischen Gerichtshof, weil diese ihren Arbeitsantrag nicht angenommen haben. Der Gerichtshof entschied zugunsten der Frau und damit für den Waffendienst der Frauen in Deutschland, weil die bis dahin geltende Regelung gegen der europäischen Linie für Gleichstellung verstieß. Der Grundsatz "Frauen dürfen in keinem Fall Dienst mit der Waffe leisten" im deutschen Grundgesetz wurde damit aufgehoben. Seit 2001 können Frauen freiwillig ihren Dienst in allen Laufbahnen und Verwendungen der Bundeswehr tun. 2002 wurde "die Integration" der Frauen in die Bundeswehr abgeschlossen - nach Angaben der Bundeswehr zumindest. Und die öffentliche Diskussion über das Thema hat aufgehört. Und zwar ganz. Vielleicht sollte man eine Bilanz dieses Ereignisses, dass Frauen Dienst mit der Waffe leisten können, versuchen.

Zur Geschichte

Die möglichen Soldatinnen lösten bereits in den 70er Jahren heiße Debatten aus. Bis dahin war man noch zu sehr mit den Vorstellungen der Nazis über die Rolle der Frauen beschäftigt, um überhaupt über die Möglichkeit Frauen und Bundeswehr nachzudenken. Interessant ist, dass "damals" genau dieselben Argumente dagegen vorgebracht wurden, die man "noch früher" gegen Frauen in der Universität oder zum Thema "Frauen und Wahlrecht" vorgebracht hatte. Dabei ist die Vorstellung, dass Militär "Männlichkeit" fordert, eigentlich gar nicht so alt. Vor der Modernisierung der Armeen waren Frauen und Kinder nämlich ein fester Bestandteil der Armeen. Dr. Maja Apelt von der Universität der Bundeswehr in Hamburg beschreibt die Situation in Europa im 16. bis zum 18. Jahrhundert so:

"Frauen und Kinder gehörten weitgehend selbstverständlich zum Tross der Söldnerheere und waren selbst auf Kriegsschiffen zu finden. Die Geschlechterordnung war dadurch geprägt, dass Frauen funktionaler Bestandteil dieser Armeen waren, denn die Offiziere trugen weder für Ausrüstung noch für Bekleidung oder Verpflegung ihrer Söldner Sorge. Trotzdem war ihre Position besonders ungünstig. Da sie nicht nur von der Herstellung und dem Verkauf von Waren, sondern von Prostitution und Plünderungen lebten, war ihr Ansehen in der Bevölkerung noch geringer als das der männlichen Soldaten, in den Armeen galten die Frauen deshalb als notwendiges, aber lästiges Übel." - Und natürlich haben Frauen damals auch zu den Waffen greifen müssen, wenn sie zurückgebliebene Männer verteidigen mussten.

Ihren meist illegalen Status in den Armeen "verlieren" die Frauen zusammen mit den Kindern, als das Militär im 18. und 19. Jahrhundert neu organisiert wird. Mit der Modernisierung der Wissenschaft wird auch das Militär modernisiert. Die neue Welt steht unter Stichwörtern wie Rationalisierung und Synchronisierung. Die modernen Waffen und der männliche Körper passen sich dem an. Die Symbolik findet ihre Vollendung beim Entstehen der "Vaterländer". Das Vaterland beschützen - das können nur asketische, mönchähnliche Soldaten leisten. Warum aber sollten die Soldaten ihre Tugend auch durch Zölibat beweisen? Ganz einfach: Der Staat hatte nicht genug Geld für das Erhalten einer Familie, und Soldatenwitwen sind auch recht teuer. Gehorsam und Disziplin waren die Werte, auf die man baute, und da konnte der Mönch gut als Vorbild dienen.

Das Recht, das Vaterland zu beschützen, ging aber Hand in Hand mit der Freiheit im Vaterlande. Diese Idee, die wesentlich für die Bildung des Bürgertums wurde, war nicht neu: das Wort "Bürger" im Griechischen, leitet sich her vom Wort "Soldat" (politis / oplitis). Die Bürger der ersten Demokratie mussten ihren Staat/ihre Stadt beschützen können. Da die deutsche Aufklärung das antike Griechentum sehr verehrte, kam es langsam zur Assoziation von Männlichkeit und Militär. Und da alles auf dieser Welt sein Gegenteil hat, wurde auch gleich die pazifistische Weiblichkeit "neu" erfunden. Frauen sind die Quelle des Lebens; sie sind zum Gebären und nicht zum Töten bestimmt. Und so wurde das Vaterland durch die Frau symbolisiert. Erinnern wir uns an Germania oder an die französische Marianne. Diese Erinnerung ist wichtig, um zu verstehen, warum Vergewaltigung eine Kriegsstrategie wurde. Aber damit beschäftigen wir uns in einer späteren Folge.

Und dann?

Dann wurde es irgendwann knapp. Sanitätsdienst wie auch die spätere Militärkapelle, passten gut zu dieser Konstruktion des Weiblichen. Die Frau - so ist sie - rettet sogar im Militär Leben.

Die 70er Jahre wurden wesentlich vom Pazifismus und von der Gleichberechtigung der Frau geprägt. Mit dem Konflikt, Unterschiede zwischen "männlichen" und "weiblichen" Arbeiten abschaffen zu wollen und gegen den Krieg zu sein, werden wir uns in der nächsten Folge unter dem Titel "Soldatin bei der Bundeswehr" befassen.

Literatur: Apelt, Maja. "Die Integration von Frauen in der Bundeswehr ist abgeschlossen", Soziale Welt, Heft 3, 2002. Siehe auch: www.bundeswehr.de

Online-Flyer Nr. 68 vom 31.10.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE