SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Lokales

Die Geschichte der VVN im Lande Nordrhein-Westfalen - Folge 4

60 Jahre "Orden der Demokratie"

Von Manfred Demmer

Immer wieder nutzte der VVN-Landesvorstand die Möglichkeiten, seine Themen an andere demokratische Organisationen heranzubringen. So wandte er sich im September 1977 an den 12. Gewerkschaftstag der IG Metall, der in Düsseldorf stattfand, und erinnerte an die Erfahrungen bis 1945. Angesichts der "Häufung provokatorischer Aufmärsche, Versammlungen und anderer Aktivitäten von rechtsextremistischen, nazistischen und neonazistischen Gruppen", bei denen der "Versuch gemacht (werde), den Faschismus zu rehabilitieren und der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, als denkbaren und erfolgversprechenden Versuch der Krisenbewältigung anzudienen", seien die Gewerkschaften gefordert. "Niemand hat größere Veranlassung, größere Berechtigung, größere Verpflichtung, gegen das Wiederaufleben des Nazismus in Deutschland aktiv zu werden als die Gewerkschaftsbewegung." Wie zur Bestätigung berichtet die DGB-Zeitung "Welt der Arbeit" danach unter dem Titel "Der alltägliche Faschismus" über eine Hitler-Geburtstagsfeier in Hubbelrath bei Düsseldorf.

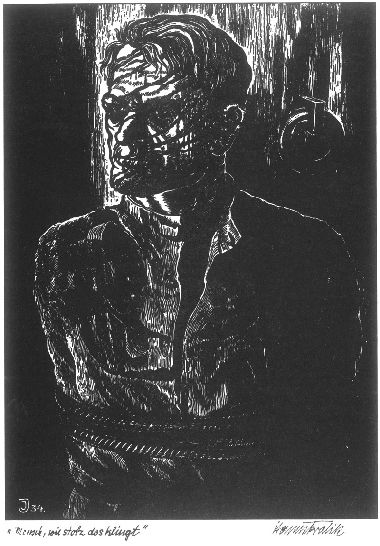

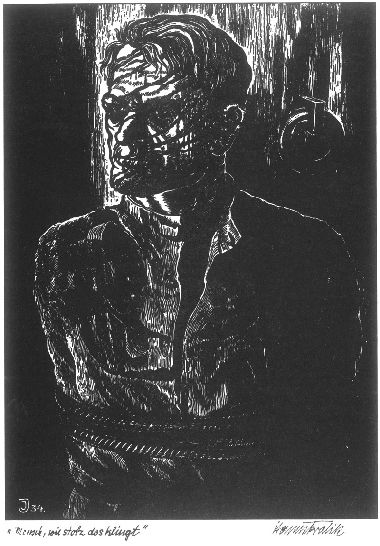

Hugo Paul - Holzschnitt - Foto aus "Leben unter der Roten Fahne"

Köln 1978 - 30.000 für den Frieden und gegen Neonazis

Anlässlich des 45. Jahrestages der Machtübertragung an die Nazis fand am 22. April 1978 in Köln eine große Kundgebung - laut Presse einer der größten seit Kriegsende - statt. 30.000 Menschen, darunter 3.000 Widerstandskämpfer aus europäischen Ländern, forderten im Namen der Opfer des Faschismus eine Politik der Verständigung und des Friedens sowie die Auflösung der SS-Verbände und energische Maßnahmen der Regierung gegen das Treiben neonazistischer Gruppen. Besondere Bedeutung erlangte die Manifestation dadurch, dass dort Überlebende aus Orten des faschistischen Terrors sprachen. So der Bürgermeister von Marzabotto, (Italien), Dante Cruichi, aus Oradour (Frankreich) Camille Senon, aus Lidice (CSSR) Anna Rohlova sowie der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Maurice Goldstein.

Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Köln im März 1979 machte der Bericht der Mandatsprüfungskommission deutlich, dass die Orientierung der VVN-BdA auf die Jugend geglückt war. (Siehe Folge 3) 35 Prozent der Delegierten war jünger als 30 Jahre. Die Konferenz forderte entschiedene Maßnahmen gegen den aktuellen Naziterror, erhob Protest gegen die Berufsverbotspraxis in NRW und nahm zum Majdanek-Prozess Stellung. Positiv wurde die Ankündigung des NRW-Kultusministerium bewertet, wonach antifaschistische Positionen im Schulunterricht einfließen sollten.

Zeitzeugengespräche in den Schulen.

In der Folgezeit nutzen das viele Antifaschisten zu Zeitzeugengesprächen in den Schulen. Allerdings musste auch lange darum gekämpft werden, wie die Witwe des ehemaligen NRW-Wiederaufbauministers Hugo Paul (der Mitbegründer der VVN war), Luise Paul, in Wermelskirchen erfahren musste. Andererseits wurde das Ringen um die Benennung einer Straße nach dem kommunistischen Minister ein Beispiel dafür, dass auch 1996 noch große Probleme bestanden, wenn es darum ging, Widerstandskämpfer - zumal kommunistische - zu ehren. In einer Lokalzeitung hieß es dazu: "In einigen Ratsfraktionen ist Unwohlsein spürbar. Nicht, weil die Stadt 51 Jahre lang nicht auf die Idee kam, den bekanntesten Widerstandskämpfer aus der NS-Diktatur, Hugo Paul, in irgendeiner Form zu würdigen. Sondern, weil er Kommunist war." Dank der Zähigkeit von VVN-Mitgliedern gelang es dann später doch, diesen Antifaschisten in Remscheid und in Wermelskirchen zu ehren.

VVN-Kundgebung im Bundestag

Im Mai 1979 forderte in Sankt Augustin Jean Kachel - der 1939 von dem "furchtbaren Juristen" Schrübbers - inzwischen Präsident des Verfassungsschutzes - "wegen Vorbereitung zum Hochverrat" zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war: "Nazimorde dürfen nicht verjähren." Diese Forderung stellten dann am 3. Juli auch VVN-Mitglieder wie Karl Schabrod, Willi Wagener, Emil Carlebach von der Zuschauertribüne des Bundestages in Bonn laut und deutlich in die Debatte um die Verjährung von Naziverbrechen.

Gemeinsam mit 18 Jugendverbänden wurde unter dem Motto: "Wer SS-Mörder schont, fördert den Neonazismus", anlässlich des fünften Jahrestages des Beginns des Majdanek-Prozesses eine Protestversammlung durchgeführt, wo neben dem Kölner Strafrechtsprofessor Ulrich Klug der Kölner Anwalt Michael Ratz sprach.

Wie offizielle Stellen damals dem Neonazi-Terror "begegneten", geht aus einem Schreiben des NRW-Innenministeriums vom 12. Mai 1981 an die VVN hervor. Die hatte auch im Hinblick auf die Nazi-Attentate in München und Bologna das Verbot der NPD gefordert. "Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", hieß es amtlich, "verfolgt die NPD verfassungswidrige Ziele. Gleichwohl darf sie nach dieser Entscheidung als nicht verbotene bzw. verfassungswidrige Partei Versammlungen, Parteitage, Delegiertentage o. ä. abhalten".

Entsprechend dem Schwur "Nie wieder Krieg - Nie wieder Faschismus!" hat die VVN-BdA zahlreiche Friedensbewegungen und -aktionen unterstützt, so auch die große Bonner Friedenskundgebung "Aufstehen für den Frieden!" vom 12. Juni 1982. Sie war in der Leitung des Kölner "Komitees für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit" (KoFAZ) vertreten, und ihr Präsident Dr. Josef Rossaint war führend beim "Krefelder Appell" gegen die Atomrüstung beteiligt.

1983 - Demo gegen Ausländerfeindlichkeit in Köln

Gegen die um sich greifende Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Rüstungswahn wurde aus Anlass des 50. Jahrestages des Machtantritts der Nazis in Köln im Januar 1983 demonstriert. Zu den Rednern gehörten neben Uta Ranke-Heinemann der Kölner Antifaschist Kurt Bachmann und der Kölner IG-Metall-Vorsitzende Walter Malzkorn. Starke Beachtung fanden Soldaten, die in Uniformen im Demonstrationszug gegen die Neonazis in der Bundeswehr demonstrierten. In Bonn wollte die VVN im November 1983 an der Gedenktafel für die Reichstagsabgeordneten gegen die Stationierung neuer Atomraketen auf deutschem Boden protestieren. Die Polizei verhindert dies, jedoch wurde ein Kranz niedergelegt. Die Bundestagsabgeordneten Hajo Hoffmann (SPD) und Walter Sauermilch (Grüne) wandten sich in dem Zusammenhang gegen eine scharfmacherische Kommentierung in der FAZ, indem sie der VVN-BdA dankten, "dass sie in einer Situation, die durch die akute Bedrohung des Friedens gekennzeichnet ist, das Vermächtnis des Widerstandes wach hält und jener gedenkt, die im Kampf gegen Faschismus und Krieg gefallen sind."

Zeitung lehnt Todesanzeige mit Pablo Neruda-Text ab

Kein Dank wurde dem verstorbenen Kreisvorsitzenden der VVN-BdA Bonn von der Anzeigenverwaltung des "Generalanzeiger" zuteil. Antonius Lind war im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Todesanzeige sollte mit einem Text des chilenischen Kommunisten und Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda eingeleitet werden und sollte daran erinnern, dass der Antifaschist "noch in den letzten Kriegstagen mit dem Standgericht bedroht" gewesen sei und auch aktiv im Kampf gegen Aufrüstung und Atomkriegsplanung 1945-1984 gestanden hatte. Die Anzeigenverwaltung lehnte diese Todesanzeige ab.

Im Mai 1984 hielt die NPD ihren Parteitag in Wiehl im Oberbergischen ab. Dagegen protestierten - mitorganisiert von der VVN-BdA - viele Antifaschisten. Unter Zuschauen der Polizei wurde eine 64jährige Antifaschistin verprügelt und ein 76jähriger Antifaschist, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, erlebte den Überfall der rund dreißig Skinheads. Das Bild des Überfalls ging durch die deutsche Presse. Aktiv gegen Antifaschisten verhielt sich die Polizei

auch beim NPD-Landesparteitag im Januar 1965 in Velbert-Langenberg, obwohl dort der stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Walter Haas sprach.

Am 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus fand in Köln am 4. Mai 1985 eine Großveranstaltung statt, auf der u. a. auch der Sprecher der "Arbeitsgemeinschaft verfolgter Sozialdemokraten", Pastor Dr. Werner Koch sprach. Der Theologe, der von den Nazis im KZ Sachsenhausen eingekerkert gewesen war, hatte den schwarzen Talar eines protestantischen Pfarrers angelegt und sich den roten Winkel der politischen Häftlinge und eine Häftlingsnummer angenäht. Pastor Koch bekannte sich ausdrücklich zur Solidarität mit allen Opfer des Nationalsozialismus, gleichgültig, ob Jude oder Kommunist. Eine Ehrung von deren Peinigern - wie sie Bundeskanzler Kohl und US-Präsident Reagan auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg zelebrieren wollten, lehnte er ab. Weitere Redner waren Prof. Walter Kreck aus Bonn, die SPD-Stadtverordnete und VVN-Mitglied Hildegard Lisse aus Aachen und der DKP-Vorsitzende Herbert Mies aus Düsseldorf.

Ausgehend von den geschichtlichen Erfahrungen des antifaschistischen Exils stand die VVN-BdA in der Asylpolitik, die immer mehr zuungunsten der Betroffenen verwässert wurde, an deren Seite. So demonstrierten am 26. September 1986 VVN-Mitglieder in Bonn vor dem Bundeskanzleramt gegen jede Änderung des Grundgesetzartikels 16 (Asylrecht).

1987 fand vor dem Landgericht in Düsseldorf der Berufungsprozess gegen den Mörder des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann statt. In einem Brief an den Justizminister des Landes wurde festgestellt: "Auf den Mordprozess Thälmann schaut die Welt. Bitte vergessen sie nicht, Herr Minister: Die Justiz hat genug Schande über unser Volk gebracht - zuerst durch Tausende Justizmorde, dann durch Schonung der Mörder."

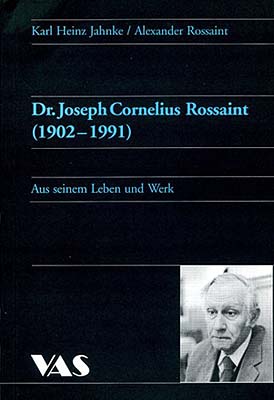

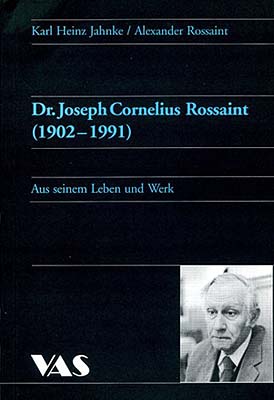

Buch über den VVN-Präsidenten und Aachener Friedenspreisträger

Foto: NRhZ-Archiv

"Aachener Friedenspreis" an VVN-BdA-Präsident

Im Rahmen einer Antikriegsveranstaltung des DGB wurde der "Aachener Friedenspreis" am 1. September 1989 dem Präsidenten der VVN-BdA, Dr. Joseph Cornelius Rossaint verliehen. Der 87jährige plädierte in seiner Dankesrede nachdrücklich für die Notwendigkeit, "Lehren aus dem Kampf gegen den Faschismus zu vertreten, wie sie vor allem in den Organisationen der vom Nazismus Verfolgten gezogen wurden."

Diese Äußerung eines langjährigen Kämpfers gegen Krieg und Faschismus, gegen die Restaurierung und Refaschisierung der Bundesrepublik fiel in eine Zeit, in der die VVN-BdA vor großen Problemen stand, wo die Existenz der Organisation in Frage stand. Wegen der Veränderungen der welthistorischen Situation mit dem Zusammenbrechen der ehemals sozialistischen Staaten; mit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und den damit verbundenen vielfältigen Veränderungen in allen Bereichen des politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens, kam es auch in der VVN-BdA zu vielen Problemen, die die Arbeit der Verfolgtenorganisation behinderten und veränderten. Da gab es Mitglieder, die die Organisation verließen, weil sie sich "betrogen" fühlten; andere stellte ihre Mitarbeit ein, waren der Verarbeitung der vielen Probleme - die ja überdies zum größten Teil von Medien dargestellt wurden, die in der Vergangenheit schon wenig Neigung erkennen ließen, Positionen von Antifaschisten aktiv zu fördern - nicht gewachsen. Zudem wurden auch die Organisationsstrukturen wie das Finanzwesen brüchig, die VVN-BdA schien am Ende. Dass dies nicht geschah, ist dem Einsatz der verbliebenen Mitglieder (ca. ein Drittel derer vor der "Wende") zu verdanken.

Als Pfingsten 1993 in Solingen bei einem Brandanschlag fünf Angehörige einer türkischen Familie ihr Leben ließen, war auch die VVN-BdA zur Stelle, um gegen dieses ausländerfeindliche Verbrechen zu handeln. Gemeinsam mit anderen Antifaschisten und humanistisch gesinnten Menschen solidarisierte man sich mit der Familie und organisierte eine Demonstration. Der Bundestagsabgeordnete aus Solingen, Bernd Wilz, nannte den Protest später "Krawalle Zehntausender Chaoten und Randalierer", sah in Solingen die "Stadt im Krieg" und einen "Alptraum".

Schwur von Buchenwald erfüllt

Die letzten dreizehn Jahre waren für die VVN-BdA eine Bestätigung ihrer Einschätzung von 1992. Sowohl im Land wie im Bund hat die VVN-BdA ihre Aufgabe, den Schwur von Buchenwald umsetzen zu helfen, erfüllt. Das gilt für die Beiträge im Kampf um die Entschädigung der Zwangsarbeiter, für die antifaschistischen Zeitzeugen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, darunter Martha Mense und Heinz Humbach aus Köln; Maria Wachter, Werner Stertzenbach, Hermann Laupsien, Klara Schabrod und Willi Kutz aus Düsseldorf; Hein Kolberg aus Aachen und andere.

Abschließend sollte man sich gewiss sein: ohne die Aktivitäten der VVN-BdA, ohne die Erfahrungen der Männer und Frauen des antifaschistischen Widerstandes, wäre es reaktionären und neofaschistischen Gruppen noch leichter gewesen, ihre Ideologie und ihren Terror unter die Menschen zu bringen. Sechzig Jahre VVN in NRW belegen eindeutig: Die VVN war und die VVN-BdA ist "ein Orden der Demokratie", wie es der damalige Regierungspräsident 1946 bei ihrer Gründung formuliert hatte.

Online-Flyer Nr. 67 vom 24.10.2006

Druckversion

Lokales

Die Geschichte der VVN im Lande Nordrhein-Westfalen - Folge 4

60 Jahre "Orden der Demokratie"

Von Manfred Demmer

Immer wieder nutzte der VVN-Landesvorstand die Möglichkeiten, seine Themen an andere demokratische Organisationen heranzubringen. So wandte er sich im September 1977 an den 12. Gewerkschaftstag der IG Metall, der in Düsseldorf stattfand, und erinnerte an die Erfahrungen bis 1945. Angesichts der "Häufung provokatorischer Aufmärsche, Versammlungen und anderer Aktivitäten von rechtsextremistischen, nazistischen und neonazistischen Gruppen", bei denen der "Versuch gemacht (werde), den Faschismus zu rehabilitieren und der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, als denkbaren und erfolgversprechenden Versuch der Krisenbewältigung anzudienen", seien die Gewerkschaften gefordert. "Niemand hat größere Veranlassung, größere Berechtigung, größere Verpflichtung, gegen das Wiederaufleben des Nazismus in Deutschland aktiv zu werden als die Gewerkschaftsbewegung." Wie zur Bestätigung berichtet die DGB-Zeitung "Welt der Arbeit" danach unter dem Titel "Der alltägliche Faschismus" über eine Hitler-Geburtstagsfeier in Hubbelrath bei Düsseldorf.

Hugo Paul - Holzschnitt - Foto aus "Leben unter der Roten Fahne"

Köln 1978 - 30.000 für den Frieden und gegen Neonazis

Anlässlich des 45. Jahrestages der Machtübertragung an die Nazis fand am 22. April 1978 in Köln eine große Kundgebung - laut Presse einer der größten seit Kriegsende - statt. 30.000 Menschen, darunter 3.000 Widerstandskämpfer aus europäischen Ländern, forderten im Namen der Opfer des Faschismus eine Politik der Verständigung und des Friedens sowie die Auflösung der SS-Verbände und energische Maßnahmen der Regierung gegen das Treiben neonazistischer Gruppen. Besondere Bedeutung erlangte die Manifestation dadurch, dass dort Überlebende aus Orten des faschistischen Terrors sprachen. So der Bürgermeister von Marzabotto, (Italien), Dante Cruichi, aus Oradour (Frankreich) Camille Senon, aus Lidice (CSSR) Anna Rohlova sowie der Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Maurice Goldstein.

Auf der Landesdelegiertenkonferenz in Köln im März 1979 machte der Bericht der Mandatsprüfungskommission deutlich, dass die Orientierung der VVN-BdA auf die Jugend geglückt war. (Siehe Folge 3) 35 Prozent der Delegierten war jünger als 30 Jahre. Die Konferenz forderte entschiedene Maßnahmen gegen den aktuellen Naziterror, erhob Protest gegen die Berufsverbotspraxis in NRW und nahm zum Majdanek-Prozess Stellung. Positiv wurde die Ankündigung des NRW-Kultusministerium bewertet, wonach antifaschistische Positionen im Schulunterricht einfließen sollten.

Zeitzeugengespräche in den Schulen.

In der Folgezeit nutzen das viele Antifaschisten zu Zeitzeugengesprächen in den Schulen. Allerdings musste auch lange darum gekämpft werden, wie die Witwe des ehemaligen NRW-Wiederaufbauministers Hugo Paul (der Mitbegründer der VVN war), Luise Paul, in Wermelskirchen erfahren musste. Andererseits wurde das Ringen um die Benennung einer Straße nach dem kommunistischen Minister ein Beispiel dafür, dass auch 1996 noch große Probleme bestanden, wenn es darum ging, Widerstandskämpfer - zumal kommunistische - zu ehren. In einer Lokalzeitung hieß es dazu: "In einigen Ratsfraktionen ist Unwohlsein spürbar. Nicht, weil die Stadt 51 Jahre lang nicht auf die Idee kam, den bekanntesten Widerstandskämpfer aus der NS-Diktatur, Hugo Paul, in irgendeiner Form zu würdigen. Sondern, weil er Kommunist war." Dank der Zähigkeit von VVN-Mitgliedern gelang es dann später doch, diesen Antifaschisten in Remscheid und in Wermelskirchen zu ehren.

VVN-Kundgebung im Bundestag

Im Mai 1979 forderte in Sankt Augustin Jean Kachel - der 1939 von dem "furchtbaren Juristen" Schrübbers - inzwischen Präsident des Verfassungsschutzes - "wegen Vorbereitung zum Hochverrat" zu sechs Jahren Haft verurteilt worden war: "Nazimorde dürfen nicht verjähren." Diese Forderung stellten dann am 3. Juli auch VVN-Mitglieder wie Karl Schabrod, Willi Wagener, Emil Carlebach von der Zuschauertribüne des Bundestages in Bonn laut und deutlich in die Debatte um die Verjährung von Naziverbrechen.

Gemeinsam mit 18 Jugendverbänden wurde unter dem Motto: "Wer SS-Mörder schont, fördert den Neonazismus", anlässlich des fünften Jahrestages des Beginns des Majdanek-Prozesses eine Protestversammlung durchgeführt, wo neben dem Kölner Strafrechtsprofessor Ulrich Klug der Kölner Anwalt Michael Ratz sprach.

Wie offizielle Stellen damals dem Neonazi-Terror "begegneten", geht aus einem Schreiben des NRW-Innenministeriums vom 12. Mai 1981 an die VVN hervor. Die hatte auch im Hinblick auf die Nazi-Attentate in München und Bologna das Verbot der NPD gefordert. "Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts", hieß es amtlich, "verfolgt die NPD verfassungswidrige Ziele. Gleichwohl darf sie nach dieser Entscheidung als nicht verbotene bzw. verfassungswidrige Partei Versammlungen, Parteitage, Delegiertentage o. ä. abhalten".

Entsprechend dem Schwur "Nie wieder Krieg - Nie wieder Faschismus!" hat die VVN-BdA zahlreiche Friedensbewegungen und -aktionen unterstützt, so auch die große Bonner Friedenskundgebung "Aufstehen für den Frieden!" vom 12. Juni 1982. Sie war in der Leitung des Kölner "Komitees für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit" (KoFAZ) vertreten, und ihr Präsident Dr. Josef Rossaint war führend beim "Krefelder Appell" gegen die Atomrüstung beteiligt.

1983 - Demo gegen Ausländerfeindlichkeit in Köln

Gegen die um sich greifende Ausländerfeindlichkeit, Rechtsradikalismus und Rüstungswahn wurde aus Anlass des 50. Jahrestages des Machtantritts der Nazis in Köln im Januar 1983 demonstriert. Zu den Rednern gehörten neben Uta Ranke-Heinemann der Kölner Antifaschist Kurt Bachmann und der Kölner IG-Metall-Vorsitzende Walter Malzkorn. Starke Beachtung fanden Soldaten, die in Uniformen im Demonstrationszug gegen die Neonazis in der Bundeswehr demonstrierten. In Bonn wollte die VVN im November 1983 an der Gedenktafel für die Reichstagsabgeordneten gegen die Stationierung neuer Atomraketen auf deutschem Boden protestieren. Die Polizei verhindert dies, jedoch wurde ein Kranz niedergelegt. Die Bundestagsabgeordneten Hajo Hoffmann (SPD) und Walter Sauermilch (Grüne) wandten sich in dem Zusammenhang gegen eine scharfmacherische Kommentierung in der FAZ, indem sie der VVN-BdA dankten, "dass sie in einer Situation, die durch die akute Bedrohung des Friedens gekennzeichnet ist, das Vermächtnis des Widerstandes wach hält und jener gedenkt, die im Kampf gegen Faschismus und Krieg gefallen sind."

Zeitung lehnt Todesanzeige mit Pablo Neruda-Text ab

Kein Dank wurde dem verstorbenen Kreisvorsitzenden der VVN-BdA Bonn von der Anzeigenverwaltung des "Generalanzeiger" zuteil. Antonius Lind war im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Todesanzeige sollte mit einem Text des chilenischen Kommunisten und Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda eingeleitet werden und sollte daran erinnern, dass der Antifaschist "noch in den letzten Kriegstagen mit dem Standgericht bedroht" gewesen sei und auch aktiv im Kampf gegen Aufrüstung und Atomkriegsplanung 1945-1984 gestanden hatte. Die Anzeigenverwaltung lehnte diese Todesanzeige ab.

Im Mai 1984 hielt die NPD ihren Parteitag in Wiehl im Oberbergischen ab. Dagegen protestierten - mitorganisiert von der VVN-BdA - viele Antifaschisten. Unter Zuschauen der Polizei wurde eine 64jährige Antifaschistin verprügelt und ein 76jähriger Antifaschist, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, erlebte den Überfall der rund dreißig Skinheads. Das Bild des Überfalls ging durch die deutsche Presse. Aktiv gegen Antifaschisten verhielt sich die Polizei

auch beim NPD-Landesparteitag im Januar 1965 in Velbert-Langenberg, obwohl dort der stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Walter Haas sprach.

Am 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus fand in Köln am 4. Mai 1985 eine Großveranstaltung statt, auf der u. a. auch der Sprecher der "Arbeitsgemeinschaft verfolgter Sozialdemokraten", Pastor Dr. Werner Koch sprach. Der Theologe, der von den Nazis im KZ Sachsenhausen eingekerkert gewesen war, hatte den schwarzen Talar eines protestantischen Pfarrers angelegt und sich den roten Winkel der politischen Häftlinge und eine Häftlingsnummer angenäht. Pastor Koch bekannte sich ausdrücklich zur Solidarität mit allen Opfer des Nationalsozialismus, gleichgültig, ob Jude oder Kommunist. Eine Ehrung von deren Peinigern - wie sie Bundeskanzler Kohl und US-Präsident Reagan auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg zelebrieren wollten, lehnte er ab. Weitere Redner waren Prof. Walter Kreck aus Bonn, die SPD-Stadtverordnete und VVN-Mitglied Hildegard Lisse aus Aachen und der DKP-Vorsitzende Herbert Mies aus Düsseldorf.

Ausgehend von den geschichtlichen Erfahrungen des antifaschistischen Exils stand die VVN-BdA in der Asylpolitik, die immer mehr zuungunsten der Betroffenen verwässert wurde, an deren Seite. So demonstrierten am 26. September 1986 VVN-Mitglieder in Bonn vor dem Bundeskanzleramt gegen jede Änderung des Grundgesetzartikels 16 (Asylrecht).

1987 fand vor dem Landgericht in Düsseldorf der Berufungsprozess gegen den Mörder des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann statt. In einem Brief an den Justizminister des Landes wurde festgestellt: "Auf den Mordprozess Thälmann schaut die Welt. Bitte vergessen sie nicht, Herr Minister: Die Justiz hat genug Schande über unser Volk gebracht - zuerst durch Tausende Justizmorde, dann durch Schonung der Mörder."

Buch über den VVN-Präsidenten und Aachener Friedenspreisträger

Foto: NRhZ-Archiv

"Aachener Friedenspreis" an VVN-BdA-Präsident

Im Rahmen einer Antikriegsveranstaltung des DGB wurde der "Aachener Friedenspreis" am 1. September 1989 dem Präsidenten der VVN-BdA, Dr. Joseph Cornelius Rossaint verliehen. Der 87jährige plädierte in seiner Dankesrede nachdrücklich für die Notwendigkeit, "Lehren aus dem Kampf gegen den Faschismus zu vertreten, wie sie vor allem in den Organisationen der vom Nazismus Verfolgten gezogen wurden."

Diese Äußerung eines langjährigen Kämpfers gegen Krieg und Faschismus, gegen die Restaurierung und Refaschisierung der Bundesrepublik fiel in eine Zeit, in der die VVN-BdA vor großen Problemen stand, wo die Existenz der Organisation in Frage stand. Wegen der Veränderungen der welthistorischen Situation mit dem Zusammenbrechen der ehemals sozialistischen Staaten; mit dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik und den damit verbundenen vielfältigen Veränderungen in allen Bereichen des politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens, kam es auch in der VVN-BdA zu vielen Problemen, die die Arbeit der Verfolgtenorganisation behinderten und veränderten. Da gab es Mitglieder, die die Organisation verließen, weil sie sich "betrogen" fühlten; andere stellte ihre Mitarbeit ein, waren der Verarbeitung der vielen Probleme - die ja überdies zum größten Teil von Medien dargestellt wurden, die in der Vergangenheit schon wenig Neigung erkennen ließen, Positionen von Antifaschisten aktiv zu fördern - nicht gewachsen. Zudem wurden auch die Organisationsstrukturen wie das Finanzwesen brüchig, die VVN-BdA schien am Ende. Dass dies nicht geschah, ist dem Einsatz der verbliebenen Mitglieder (ca. ein Drittel derer vor der "Wende") zu verdanken.

Als Pfingsten 1993 in Solingen bei einem Brandanschlag fünf Angehörige einer türkischen Familie ihr Leben ließen, war auch die VVN-BdA zur Stelle, um gegen dieses ausländerfeindliche Verbrechen zu handeln. Gemeinsam mit anderen Antifaschisten und humanistisch gesinnten Menschen solidarisierte man sich mit der Familie und organisierte eine Demonstration. Der Bundestagsabgeordnete aus Solingen, Bernd Wilz, nannte den Protest später "Krawalle Zehntausender Chaoten und Randalierer", sah in Solingen die "Stadt im Krieg" und einen "Alptraum".

Schwur von Buchenwald erfüllt

Die letzten dreizehn Jahre waren für die VVN-BdA eine Bestätigung ihrer Einschätzung von 1992. Sowohl im Land wie im Bund hat die VVN-BdA ihre Aufgabe, den Schwur von Buchenwald umsetzen zu helfen, erfüllt. Das gilt für die Beiträge im Kampf um die Entschädigung der Zwangsarbeiter, für die antifaschistischen Zeitzeugen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, darunter Martha Mense und Heinz Humbach aus Köln; Maria Wachter, Werner Stertzenbach, Hermann Laupsien, Klara Schabrod und Willi Kutz aus Düsseldorf; Hein Kolberg aus Aachen und andere.

Abschließend sollte man sich gewiss sein: ohne die Aktivitäten der VVN-BdA, ohne die Erfahrungen der Männer und Frauen des antifaschistischen Widerstandes, wäre es reaktionären und neofaschistischen Gruppen noch leichter gewesen, ihre Ideologie und ihren Terror unter die Menschen zu bringen. Sechzig Jahre VVN in NRW belegen eindeutig: Die VVN war und die VVN-BdA ist "ein Orden der Demokratie", wie es der damalige Regierungspräsident 1946 bei ihrer Gründung formuliert hatte.

Online-Flyer Nr. 67 vom 24.10.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE