SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Druckversion

Mehrteiler

Die Geschichte der VVN im Lande Nordrhein-Westfalen - Folge 3

Gegen Notstandsgesetze und Berufsverbote

Von Manfred Demmer

Der in Köln vorgesehene VVN-Bundeskongress im Mai 1963 konnte durch repressive Maßnahmen seitens der Behörden nicht stattfinden. Der "Skandal von Köln" fand eine große Beachtung und führte zu vielfältigen Aktivitäten von Demokraten im In- und Ausland gegen diese Verhinderung. Der Kongress fand schließlich im Oktober in Frankfurt am Main statt. Dort sprach neben anderen Rednern der evangelische Superindendent Werner Sanss aus Selm in Westfalen, der in der antifaschistischen, demokratischen Bewegung aktiv war und später Aachener Friedenspreisträger wurde.

"Nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen"

Sanss stellte - auch mit Blick auf den Kölner Skandal - Parallelen zu den letzen Jahren der Weimarer Republik her. Auch heute sei die Bundesrepublik an einem Kreuzweg angekommen, wo entweder die Gefahr für eine neues 1933 drohe oder eine demokratische Alternative erkämpft werden könne. Er kritisierte entschieden die leichtfertige Art der Negierung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte, wie sie in der Bemerkung des damaligen Innenministers Hermann Höcherl ihren Ausdruck fand, dass der Verfassungsschutz "nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen könne".

In jenen Tagen fanden in vielen Städten in NRW Aktionen statt, um Nazimorde - entsprechend dem Völkerrecht - für unverjährbar zu erklären. Obwohl einige Zeit vorher der Frankfurter Auschwitz-Prozess deutlich gemacht hatte, welche Verbrechen der deutsche Faschismus und die ihn fördernden und tragenden Kräfte vor allem aus der Wirtschaft zu verantworten hatten, fand sich im Bundestag keine Mehrheit dafür. Mit der beschlossenen Verlängerung der Verjährungsfrist von 20 auf 30 Jahren kam ein fauler Kompromiss zustande, der de facto die weitere Verfolgung von NS-Tätern auf so genannte Haupttäter beschränkte. Zumindest schätzte der VVN-Bundeskongress im Mai 1965 in Duisburg dies so ein. Die Delegierten in Duisburg wandten sich gleichzeitig entschieden gegen die anvisierten Notstandsgesetze. Durch sie, so hieß es in einer Entschließung, würde "schon in Friedenszeiten das Kriegsrecht gegen die eigene Bevölkerung eingeführt". In der Folge entstanden in vielen Orten Antinotstandskomitees, in denen VVN-Mitglieder eine wichtige Rolle spielten.

"Demonstration der 100.000" in Bonn gegen die Notstandsgesetze

Ein Höhepunkt der Bewegung war die "Demonstration der 100.000" am 11. Mai 1969 in Bonn. Ehemalige politische Häftlinge, VVN-Mitglieder, marschierten in der Demonstration in ihren KZ-Uniformen mit, Seite an Seite mit Professoren, Gewerkschaftern und der Jugend. Konnte diese große Manifestation auch nicht die Notstandsverfassung verhindern, so wurde doch das große demokratische Potential in der Bevölkerung deutlich. Dieser Widerstand setzte sich in Aktivitäten gegen die NPD fort, die bei den Wahlen in einige Landtage eingezogen war. Ein Erfolg dieser Aktionen in Bonn und in NRW war schließlich, dass der Wahlkongress der NPD verboten wurde. In vielen Städten des Landes veranstaltete die VVN anlässlich der 30. Wiederkehr des Kriegsausbruches Antikriegskundgebungen. So kamen am 25. Oktober 1969 ehemalige republikanische Spanienkämpfer nach Remscheid zu einer VVN-Solidaritätskundgebung.

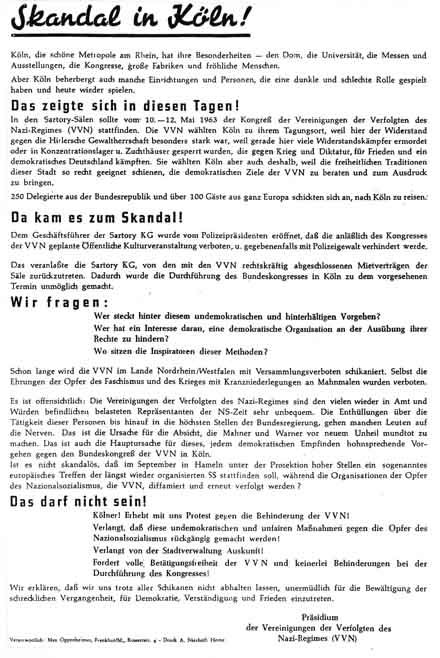

Flugblatt 1963

Foto: Archiv Kulturvereinigung Leverkusen e.V.

Im April 1970 wurde in Siegburg die VVN-Wanderausstellung "Faschismus und Neofaschismus - Widerstand damals und heute!" gezeigt. Der Grund: 25 Jahren zuvor waren im damaligen Zuchthaus Siegburg die politischen Gefangenen befreit worden. Auch anlässlich des 25. Jahrestages der Befreiung von Krieg und Faschismus versuchten Landesvorstand und Kreisvereinigungen die Bevölkerung über die Bedeutung dieses Tages aufzuklären. Während CDU und CSU, wie auch andere Parteien aus diesem Tag einen Volkstrauertag machen wollten und ihn als einen Tag der Niederlage des deutschen Volkes darstellten, wurde von der VVN erklärt, "dass am 8.Mai 1945 der Faschismus seine Niederlage erlitt, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung des deutschen Volkes von den Grauen des Krieges und der KZ-Lager war." Eine Gedenkkundgebung in Düsseldorf am 9. Mai 1970 führte Vertreter des Landesjugendringes, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter Landtagsabgeordnete, zusammen. Auf der Kundgebung sprachen u. a. Prof. Hans Joachim Heydorn und Prof. Dr. Tulpanow vom Komitee der sowjetischen Kriegsveteranen.

Gedenken in Köln an die Edelweißpiraten

Große Beachtung fanden auch die Gedenkkundgebungen 1970, die die VVN Köln gemeinsam mit Jugendverbänden am Ehrenfelder Bahndamm durchführte. Hier waren 1944 polnische und russische Arbeiter sowie junge deutsche Antifaschisten - Edelweißpiraten - von der Gestapo ohne Urteil ermordet worden. Parallel zu dieser antifaschistischen Gedenk- und Öffentlichkeitsarbeit versuchte die Landesvereinigung eine "objektive Darstellung unseres Widerstandes" in den in NRW gebräuchlichen Schulbüchern zu erreichen.

Foto: Archiv Kulturvereinigung Leverkusen e.V.

Die zunehmende literarische Aufarbeitung von Faschismus und Widerstand veranlasste die Bundes-VVN 1972, den "Günther-Weisenborn-Preis" zu stiften, der wichtige Beiträge auf diesem Gebiet würdigen sollte. Günther Weisenborn - ein gebürtiger Rheinländer - war als Mitglied der Widerstandgruppe "Rote Kapelle" von den Nazis zum Tode verurteilt aber von der Roten Armee befreit worden. 1953 hatte er einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Widerstandes veröffentlicht. Sein Buch "Der lautlose Aufstand" machte in der Hochzeit des Kalten Krieges auch den wichtigen Beitrag der Kommunisten im Kampf gegen den Faschismus deutlich. Weisenborn gehörte zum VVN-Verteidigungskomitee, das sich nach dem Verbotsantrag der Bundesregierung gebildet hatte und dem viele prominente Bürger angehörten.

VVV erweitert zum "Bund der Antifaschisten"

In dieser Zeit - etwa 25 Jahre nach Gründung der VVN - stellten sich viele Fragen an die Weiterentwicklung der VVN. Der Bundeskongress im Mai 1971 in Oberhausen beschloss die Erweiterung der Organisation zum "Bund der Antifaschisten", hieß also nun VVN-BdA und öffnete sich dadurch für junge Menschen. Mit deren Unterstützung konnte sie im Dezember 1970 Nazi-Parolen wie "Schlagt die Linken tot" und "Brandt an die Wand" durch Gegendemonstrationen, wie in Bonn gestärkt entgegentreten. Zu Sorgen Anlass gaben dagegen die zunehmenden Berufsverbote. Am 20. August 1973 wandte sich der Landesvorstand der VVN an Ministerpräsident Heinz Kühn und die Fraktionen des Landtags und protestierte gegen die Weigerung der verantwortlichen Landesbehörden, den Düsseldorfer Assessor Volker Götz zum Richter zu ernennen. Zitat aus dem Schreiben: "In der Sache Volker Götz hat selbst noch im Jahre 1973 ein ehemaliger SA-Mann, der heutige Präsident des OLG, Dr. Thunecke, die Hand im Spiel. Leute, die Hitler willig folgten und seiner Staatsidee die Treue geschworen hatten, wurden bekanntlich durch das 131er Gesetz massenhaft in Beamtenpositionen geschleust...". Im Juni 1976 wurde in Köln eine internationale Kundgebung unter dem Motto "Für ein Europa ohne Faschismus - für ein Europa ohne Berufsverbote" durchgeführt, wo Redner aus Spanien, Luxemburg, Polen und der Bundesrepublik zum Thema sprachen und wo die bekannte antifaschistische Sängerin Fasia Jansen im Kulturprogramm auftrat.

Nazi-Staatsanwalt Hubert Schrübbers muss den Hut nehmen

Trotzdem wurde unter dem Beifall Ewiggestriger vom Bundesinnenministerium ein Bericht veröffentlicht, in dem der "Linksradikalismus" als "Hauptgefahr für die Bundesrepublik bezeichnet wurde. Der Verfasser war der ehemalige Nazi-Staatsanwalt Hubert Schrübbers, der zum Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufgestiegen war. Gegen ihn demonstrierten in Köln VVN-Mitglieder, Schrübbers musste nach einiger Zeit seinen Hut nehmen. VVN-Mitglieder waren mancherorts auch Initiatoren von Aktionen und Spendensammlungen gegen den schmutzigen Krieg der USA gegen Vietnam. So wurden z. B. allein durch Spenden der Mitglieder in Köln in verhältnismäßig kurzer Zeit 3.000 DM für die "Hilfsaktion Vietnam" gesammelt. Beteiligt war die VVN-BdA auch an Initiativen für die Freiheit von Angela Davis, jener US-Bürgerrechtskämpferin und Kommunistin, die von der reaktionären Justiz der USA mit der Todesstrafe bedroht wurde. Und als der Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breshnew die Bundesrepublik besuchte, war die VVN-BdA Mitveranstalter jener Großkundgebung am 19. Mai 1973 in Bonn, auf der rund 50 000 Menschen ihr Interesse an Entspannungs-, Verständigungs- und Abrüstungspolitik deutlich machten und den Besuch begrüßten.

VVN-Landesdelegiertenkonferenz 1979 in der Kölner Flora

Foto: Dieter Korte, Köln

Als am 11. September 1973 in Chile reaktionäre Militärs unter General Augusto Pinochet gegen die frei gewählte Regierung des Sozialisten Salvador Allende putschten, zahlreiche Anhänger der Volksfrontparteien und Gewerkschafter ermordeten, zehntausend fortschrittliche Bürger inhaftierten, zeigten VVN-Mitglieder ihre Solidarität. Protestveranstaltungen und solidarische Hilfe wurden ausgeübt. So übernahm die VVN-BdA in Hilden die Patenschaft für einen jungen Anhänger Allendes, der aus Valparaiso geflüchtet und nun hier in einem Internat war. Wie die Antifaschisten sich an die Seite der chilenischen Demokraten stellten, so waren sie auch an der Seite der Demokraten aus dem Iran, "die vom Geheimdienst ihres Landes - der ungehindert in der Bundesrepublik wirken konnte - bedroht waren", wie in einem Rundschreiben der Landes-VVN festgestellt wurde. Ebenso übte die VVN-BdA Solidarität mit türkischen Arbeitern in der Bundesrepublik, die von der türkischen Terrorgruppe "Graue Wölfe" bedroht waren.

Kölns "versteckte Vergangenheit" in der Justiz

Mitglieder der VVN-BdA NRW und anderer demokratischer Organisationen nahmen am 10.Mai 1975 an "der größten Kundgebung seit 1945" in Frankfurt/M. teil. Allein aus NRW waren einige hundert Busse gestartet. Zum 30. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Faschismus sprach neben dem Schriftsteller Bernt Engelmann auch Kurt Bachmann aus Köln als Mitglied des Generalrates der FIR. Gedenkveranstaltungen an Orten nationalsozialistischer Verbrechen wurden dank der Arbeit der VVN-BdA immer stärker besucht und verfehlten auch ihren Eindruck auf die Medien und die Öffentlichkeit nicht. Bei der Gedenkfeier 1975 am Wenzelnberg bei Langenfeld/Solingen sprach der Präsident der VVN-BdA, Josef Rossaint, vor 2.000 Teilnehmern. In Düsseldorf fand eine "Antifaschistische Buchwoche" - anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung - statt und in Hürth versammelten sich rund 350 Menschen auf Einladung der VVN, um der Opfer des Faschismus zu gedenken.

Die skandalöse Nachsicht der Justiz gegenüber Naziverbrechern einerseits und ihre Härte gegenüber demokratischen Linken anderseits empörte die Nazigegner. So hatte das Landgericht Köln 1974 die französische Antifaschistin Beate Klarsfeld zu zwei Monaten Haft verurteilt, weil sie ihrer Empörung über die Nichtverfolgung des in Köln unbehelligt und wohlhabend lebenden Naziverbrechers Kurt Lischka - der als ehemaliger SS-und Gestapo-Chef in Frankreich auch für die Ermordung und Deportation von 100 000 jüdischen Bürgern und der Folterung und Ermordung französischer Widerstandkämpfer verantwortlich war - Ausdruck verliehen hatte. In der Folge brachte der Kölner Journalist Heiner Lichtenstein in einer Veröffentlichung Kölns "Versteckte Vergangenheit" auf dem Sektor der Gerichtsbarkeit ans Licht, indem er dort die ehemaligen Nazis Gehrling, Viktor Hugo de Somoskeoy und Werner Pfromm enttarnte, dessen Weg als ehemaliger SS-Führungsoffizier zum Kölner Generalstaatsanwalt bis heute im Dunkeln liegt.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe Folge 4

Online-Flyer Nr. 66 vom 17.10.2006

Druckversion

Mehrteiler

Die Geschichte der VVN im Lande Nordrhein-Westfalen - Folge 3

Gegen Notstandsgesetze und Berufsverbote

Von Manfred Demmer

Der in Köln vorgesehene VVN-Bundeskongress im Mai 1963 konnte durch repressive Maßnahmen seitens der Behörden nicht stattfinden. Der "Skandal von Köln" fand eine große Beachtung und führte zu vielfältigen Aktivitäten von Demokraten im In- und Ausland gegen diese Verhinderung. Der Kongress fand schließlich im Oktober in Frankfurt am Main statt. Dort sprach neben anderen Rednern der evangelische Superindendent Werner Sanss aus Selm in Westfalen, der in der antifaschistischen, demokratischen Bewegung aktiv war und später Aachener Friedenspreisträger wurde.

"Nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen"

Sanss stellte - auch mit Blick auf den Kölner Skandal - Parallelen zu den letzen Jahren der Weimarer Republik her. Auch heute sei die Bundesrepublik an einem Kreuzweg angekommen, wo entweder die Gefahr für eine neues 1933 drohe oder eine demokratische Alternative erkämpft werden könne. Er kritisierte entschieden die leichtfertige Art der Negierung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte, wie sie in der Bemerkung des damaligen Innenministers Hermann Höcherl ihren Ausdruck fand, dass der Verfassungsschutz "nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen könne".

In jenen Tagen fanden in vielen Städten in NRW Aktionen statt, um Nazimorde - entsprechend dem Völkerrecht - für unverjährbar zu erklären. Obwohl einige Zeit vorher der Frankfurter Auschwitz-Prozess deutlich gemacht hatte, welche Verbrechen der deutsche Faschismus und die ihn fördernden und tragenden Kräfte vor allem aus der Wirtschaft zu verantworten hatten, fand sich im Bundestag keine Mehrheit dafür. Mit der beschlossenen Verlängerung der Verjährungsfrist von 20 auf 30 Jahren kam ein fauler Kompromiss zustande, der de facto die weitere Verfolgung von NS-Tätern auf so genannte Haupttäter beschränkte. Zumindest schätzte der VVN-Bundeskongress im Mai 1965 in Duisburg dies so ein. Die Delegierten in Duisburg wandten sich gleichzeitig entschieden gegen die anvisierten Notstandsgesetze. Durch sie, so hieß es in einer Entschließung, würde "schon in Friedenszeiten das Kriegsrecht gegen die eigene Bevölkerung eingeführt". In der Folge entstanden in vielen Orten Antinotstandskomitees, in denen VVN-Mitglieder eine wichtige Rolle spielten.

"Demonstration der 100.000" in Bonn gegen die Notstandsgesetze

Ein Höhepunkt der Bewegung war die "Demonstration der 100.000" am 11. Mai 1969 in Bonn. Ehemalige politische Häftlinge, VVN-Mitglieder, marschierten in der Demonstration in ihren KZ-Uniformen mit, Seite an Seite mit Professoren, Gewerkschaftern und der Jugend. Konnte diese große Manifestation auch nicht die Notstandsverfassung verhindern, so wurde doch das große demokratische Potential in der Bevölkerung deutlich. Dieser Widerstand setzte sich in Aktivitäten gegen die NPD fort, die bei den Wahlen in einige Landtage eingezogen war. Ein Erfolg dieser Aktionen in Bonn und in NRW war schließlich, dass der Wahlkongress der NPD verboten wurde. In vielen Städten des Landes veranstaltete die VVN anlässlich der 30. Wiederkehr des Kriegsausbruches Antikriegskundgebungen. So kamen am 25. Oktober 1969 ehemalige republikanische Spanienkämpfer nach Remscheid zu einer VVN-Solidaritätskundgebung.

Flugblatt 1963

Foto: Archiv Kulturvereinigung Leverkusen e.V.

Im April 1970 wurde in Siegburg die VVN-Wanderausstellung "Faschismus und Neofaschismus - Widerstand damals und heute!" gezeigt. Der Grund: 25 Jahren zuvor waren im damaligen Zuchthaus Siegburg die politischen Gefangenen befreit worden. Auch anlässlich des 25. Jahrestages der Befreiung von Krieg und Faschismus versuchten Landesvorstand und Kreisvereinigungen die Bevölkerung über die Bedeutung dieses Tages aufzuklären. Während CDU und CSU, wie auch andere Parteien aus diesem Tag einen Volkstrauertag machen wollten und ihn als einen Tag der Niederlage des deutschen Volkes darstellten, wurde von der VVN erklärt, "dass am 8.Mai 1945 der Faschismus seine Niederlage erlitt, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung des deutschen Volkes von den Grauen des Krieges und der KZ-Lager war." Eine Gedenkkundgebung in Düsseldorf am 9. Mai 1970 führte Vertreter des Landesjugendringes, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter Landtagsabgeordnete, zusammen. Auf der Kundgebung sprachen u. a. Prof. Hans Joachim Heydorn und Prof. Dr. Tulpanow vom Komitee der sowjetischen Kriegsveteranen.

Gedenken in Köln an die Edelweißpiraten

Große Beachtung fanden auch die Gedenkkundgebungen 1970, die die VVN Köln gemeinsam mit Jugendverbänden am Ehrenfelder Bahndamm durchführte. Hier waren 1944 polnische und russische Arbeiter sowie junge deutsche Antifaschisten - Edelweißpiraten - von der Gestapo ohne Urteil ermordet worden. Parallel zu dieser antifaschistischen Gedenk- und Öffentlichkeitsarbeit versuchte die Landesvereinigung eine "objektive Darstellung unseres Widerstandes" in den in NRW gebräuchlichen Schulbüchern zu erreichen.

Foto: Archiv Kulturvereinigung Leverkusen e.V.

Die zunehmende literarische Aufarbeitung von Faschismus und Widerstand veranlasste die Bundes-VVN 1972, den "Günther-Weisenborn-Preis" zu stiften, der wichtige Beiträge auf diesem Gebiet würdigen sollte. Günther Weisenborn - ein gebürtiger Rheinländer - war als Mitglied der Widerstandgruppe "Rote Kapelle" von den Nazis zum Tode verurteilt aber von der Roten Armee befreit worden. 1953 hatte er einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Widerstandes veröffentlicht. Sein Buch "Der lautlose Aufstand" machte in der Hochzeit des Kalten Krieges auch den wichtigen Beitrag der Kommunisten im Kampf gegen den Faschismus deutlich. Weisenborn gehörte zum VVN-Verteidigungskomitee, das sich nach dem Verbotsantrag der Bundesregierung gebildet hatte und dem viele prominente Bürger angehörten.

VVV erweitert zum "Bund der Antifaschisten"

In dieser Zeit - etwa 25 Jahre nach Gründung der VVN - stellten sich viele Fragen an die Weiterentwicklung der VVN. Der Bundeskongress im Mai 1971 in Oberhausen beschloss die Erweiterung der Organisation zum "Bund der Antifaschisten", hieß also nun VVN-BdA und öffnete sich dadurch für junge Menschen. Mit deren Unterstützung konnte sie im Dezember 1970 Nazi-Parolen wie "Schlagt die Linken tot" und "Brandt an die Wand" durch Gegendemonstrationen, wie in Bonn gestärkt entgegentreten. Zu Sorgen Anlass gaben dagegen die zunehmenden Berufsverbote. Am 20. August 1973 wandte sich der Landesvorstand der VVN an Ministerpräsident Heinz Kühn und die Fraktionen des Landtags und protestierte gegen die Weigerung der verantwortlichen Landesbehörden, den Düsseldorfer Assessor Volker Götz zum Richter zu ernennen. Zitat aus dem Schreiben: "In der Sache Volker Götz hat selbst noch im Jahre 1973 ein ehemaliger SA-Mann, der heutige Präsident des OLG, Dr. Thunecke, die Hand im Spiel. Leute, die Hitler willig folgten und seiner Staatsidee die Treue geschworen hatten, wurden bekanntlich durch das 131er Gesetz massenhaft in Beamtenpositionen geschleust...". Im Juni 1976 wurde in Köln eine internationale Kundgebung unter dem Motto "Für ein Europa ohne Faschismus - für ein Europa ohne Berufsverbote" durchgeführt, wo Redner aus Spanien, Luxemburg, Polen und der Bundesrepublik zum Thema sprachen und wo die bekannte antifaschistische Sängerin Fasia Jansen im Kulturprogramm auftrat.

Nazi-Staatsanwalt Hubert Schrübbers muss den Hut nehmen

Trotzdem wurde unter dem Beifall Ewiggestriger vom Bundesinnenministerium ein Bericht veröffentlicht, in dem der "Linksradikalismus" als "Hauptgefahr für die Bundesrepublik bezeichnet wurde. Der Verfasser war der ehemalige Nazi-Staatsanwalt Hubert Schrübbers, der zum Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz aufgestiegen war. Gegen ihn demonstrierten in Köln VVN-Mitglieder, Schrübbers musste nach einiger Zeit seinen Hut nehmen. VVN-Mitglieder waren mancherorts auch Initiatoren von Aktionen und Spendensammlungen gegen den schmutzigen Krieg der USA gegen Vietnam. So wurden z. B. allein durch Spenden der Mitglieder in Köln in verhältnismäßig kurzer Zeit 3.000 DM für die "Hilfsaktion Vietnam" gesammelt. Beteiligt war die VVN-BdA auch an Initiativen für die Freiheit von Angela Davis, jener US-Bürgerrechtskämpferin und Kommunistin, die von der reaktionären Justiz der USA mit der Todesstrafe bedroht wurde. Und als der Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breshnew die Bundesrepublik besuchte, war die VVN-BdA Mitveranstalter jener Großkundgebung am 19. Mai 1973 in Bonn, auf der rund 50 000 Menschen ihr Interesse an Entspannungs-, Verständigungs- und Abrüstungspolitik deutlich machten und den Besuch begrüßten.

VVN-Landesdelegiertenkonferenz 1979 in der Kölner Flora

Foto: Dieter Korte, Köln

Als am 11. September 1973 in Chile reaktionäre Militärs unter General Augusto Pinochet gegen die frei gewählte Regierung des Sozialisten Salvador Allende putschten, zahlreiche Anhänger der Volksfrontparteien und Gewerkschafter ermordeten, zehntausend fortschrittliche Bürger inhaftierten, zeigten VVN-Mitglieder ihre Solidarität. Protestveranstaltungen und solidarische Hilfe wurden ausgeübt. So übernahm die VVN-BdA in Hilden die Patenschaft für einen jungen Anhänger Allendes, der aus Valparaiso geflüchtet und nun hier in einem Internat war. Wie die Antifaschisten sich an die Seite der chilenischen Demokraten stellten, so waren sie auch an der Seite der Demokraten aus dem Iran, "die vom Geheimdienst ihres Landes - der ungehindert in der Bundesrepublik wirken konnte - bedroht waren", wie in einem Rundschreiben der Landes-VVN festgestellt wurde. Ebenso übte die VVN-BdA Solidarität mit türkischen Arbeitern in der Bundesrepublik, die von der türkischen Terrorgruppe "Graue Wölfe" bedroht waren.

Kölns "versteckte Vergangenheit" in der Justiz

Mitglieder der VVN-BdA NRW und anderer demokratischer Organisationen nahmen am 10.Mai 1975 an "der größten Kundgebung seit 1945" in Frankfurt/M. teil. Allein aus NRW waren einige hundert Busse gestartet. Zum 30. Jahrestag der Befreiung von Krieg und Faschismus sprach neben dem Schriftsteller Bernt Engelmann auch Kurt Bachmann aus Köln als Mitglied des Generalrates der FIR. Gedenkveranstaltungen an Orten nationalsozialistischer Verbrechen wurden dank der Arbeit der VVN-BdA immer stärker besucht und verfehlten auch ihren Eindruck auf die Medien und die Öffentlichkeit nicht. Bei der Gedenkfeier 1975 am Wenzelnberg bei Langenfeld/Solingen sprach der Präsident der VVN-BdA, Josef Rossaint, vor 2.000 Teilnehmern. In Düsseldorf fand eine "Antifaschistische Buchwoche" - anlässlich des Jahrestages der Bücherverbrennung - statt und in Hürth versammelten sich rund 350 Menschen auf Einladung der VVN, um der Opfer des Faschismus zu gedenken.

Die skandalöse Nachsicht der Justiz gegenüber Naziverbrechern einerseits und ihre Härte gegenüber demokratischen Linken anderseits empörte die Nazigegner. So hatte das Landgericht Köln 1974 die französische Antifaschistin Beate Klarsfeld zu zwei Monaten Haft verurteilt, weil sie ihrer Empörung über die Nichtverfolgung des in Köln unbehelligt und wohlhabend lebenden Naziverbrechers Kurt Lischka - der als ehemaliger SS-und Gestapo-Chef in Frankreich auch für die Ermordung und Deportation von 100 000 jüdischen Bürgern und der Folterung und Ermordung französischer Widerstandkämpfer verantwortlich war - Ausdruck verliehen hatte. In der Folge brachte der Kölner Journalist Heiner Lichtenstein in einer Veröffentlichung Kölns "Versteckte Vergangenheit" auf dem Sektor der Gerichtsbarkeit ans Licht, indem er dort die ehemaligen Nazis Gehrling, Viktor Hugo de Somoskeoy und Werner Pfromm enttarnte, dessen Weg als ehemaliger SS-Führungsoffizier zum Kölner Generalstaatsanwalt bis heute im Dunkeln liegt.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe Folge 4

Online-Flyer Nr. 66 vom 17.10.2006

Druckversion

NEWS

KÖLNER KLAGEMAUER

FILMCLIP

FOTOGALERIE