SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Inland

Die höflich als EU-"Finanzstrategie" umschriebenen deutschen Spardiktate

Europas erste Adresse

Von Hans Georg

Anhaltende Spannungen zwischen Berlin und Paris begleiteten den Abschluss des Élysée-Jubiläumsjahres. Die Feierlichkeiten sollten auch die "deutsch-französische Partnerschaft" zelebrieren. Tatsächlich aber haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in den letzten Jahren in ein offenes Dominanzverhältnis transformiert, in dem Berlin die beherrschende Stellung innehat. In Paris frage man sich wegen der kompromisslosen Durchsetzung deutscher Interessen inzwischen sogar, ob die Bundesrepublik eigentlich "noch Lust auf die deutsch-französische Beziehung hat und Frankreich immer noch braucht", heißt es in einer aktuellen Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Online-Flyer Nr. 416 vom 24.07.2013

Die höflich als EU-"Finanzstrategie" umschriebenen deutschen Spardiktate

Europas erste Adresse

Von Hans Georg

Anhaltende Spannungen zwischen Berlin und Paris begleiteten den Abschluss des Élysée-Jubiläumsjahres. Die Feierlichkeiten sollten auch die "deutsch-französische Partnerschaft" zelebrieren. Tatsächlich aber haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in den letzten Jahren in ein offenes Dominanzverhältnis transformiert, in dem Berlin die beherrschende Stellung innehat. In Paris frage man sich wegen der kompromisslosen Durchsetzung deutscher Interessen inzwischen sogar, ob die Bundesrepublik eigentlich "noch Lust auf die deutsch-französische Beziehung hat und Frankreich immer noch braucht", heißt es in einer aktuellen Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

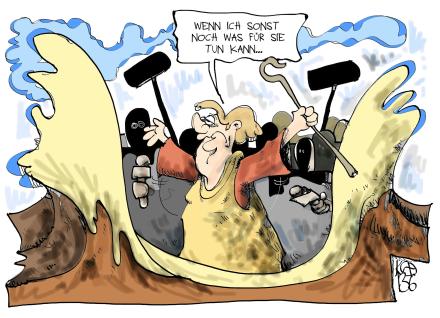

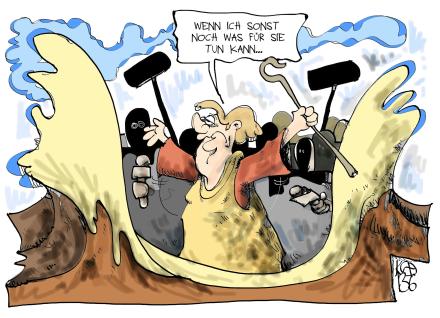

Die "Kanzlerin Europas"

Cartoon: Kostas Koufogiorgos

Hintergrund ist, dass die Berliner Spardiktate inzwischen auch in Frankreich Haushaltskürzungen erzwingen, die den Bestand des französischen Sozialstaats bedrohen. Noch kann in Frankreich die Armutsquote mit Hilfe von Sozialtransfers um zwei Drittel gesenkt werden, erläutern Experten; das werde jedoch auf die Dauer wegen der deutschen Austeritätszwänge kaum noch aufrechtzuerhalten sein.

Ungleichheit und Armut

In der Tat ist Frankreich einer aktuellen Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) zufolge "das einzige große entwickelte Land", in dem "die Ungleichheiten der verfügbaren Haushaltseinkommen" in der Zeit von Mitte der 1980er Jahre bis 2008 "nicht zugenommen haben". Paris habe sich durchaus erfolgreich bemüht, "Einkommensungleichheit und Armut in Schach zu halten". Im Unterschied dazu sei Deutschland "eines der Länder, in denen sich die Ungleichheiten am meisten verschärft haben", heißt es weiter, "insbesondere zwischen den Jahren 2000 und 2005" - also in der Zeit der rot-grünen Bundesregierung und ihrer "Hartz-Reformen". Der DGAP-Analyse zufolge steht die französische Regierung in puncto Sozialstaat jedoch vor gravierenden Problemen. Bereits die Krise habe massive Schwierigkeiten verursacht. Hinzu kämen jetzt noch die höflich als EU-"Finanzstrategie" umschriebenen deutschen Spardiktate, die Einschnitte in den Sozialhaushalt unvermeidlich scheinen ließen. Dadurch sei "die Ausnahmestellung des bisher in der Bekämpfung von Armut und Ungleichheit leistungsfähigen französischen Sozialstaats (...) bedroht".[1]

Der Süden als Pulverfass

Mit Blick auf die zu erwartende Zuspitzung sozialer Spannungen in Frankreich, aber auch in den südeuropäischen Krisenstaaten von Griechenland über Italien bis Portugal äußern französische Beobachter ernste Sorgen. "In Paris sieht man in der Mischung aus hoher Jugendarbeitslosigkeit, fortschreitender Verarmung der Bevölkerung und aufkommenden Protestparteien einen potenziellen Brandherd", berichtet eine Frankreich-Expertin der DGAP, Claire Demesmay, in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift "Internationale Politik". Vom "Süden als Pulverfass" und einem "Spiel mit dem Feuer" sei die Rede. Die französische Regierung verlange deshalb mit Nachdruck, Berlin müsse endlich seine Blockade neuer EU-Wachstumsprogramme aufgeben, um die Konjunktur zu stärken und soziale Spannungen abzubauen. Tatsächlich verweigert sich die Bundesregierung den französischen Wünschen ungebrochen. "Die Brisanz der Situation" werde "auf beiden Seiten des Rheins unterschiedlich eingestuft", resümiert die DGAP-Expertin trocken.[2]

Nicht verhandelbar

Wie Demesmay berichtet, nachdem sie Mitte Mai zu einer Reihe von Gesprächen im französischen Außenministerium und im Élysée-Palast empfangen worden ist, ist in Paris mittlerweile "der Frust (...) groß". Es herrsche "der Eindruck (...), die deutsche Seite lasse sich nur höchst ungern zu Zugeständnissen bewegen". Das Berliner Beharren auf einer Ausgabenbegrenzung im EU-Haushalt 2014 bis 2020 etwa werde "rückblickend als 'sehr hart' beurteilt", zumal Frankreich mit der "Ratifizierung des Fiskalvertrags" gegenüber Deutschland in Vorleistung getreten sei und deshalb eigentlich mit Zugeständnissen habe rechnen dürfen. Französische Diplomaten verspüren, wie Demesmay berichtet, "das Gefühl", in Verhandlungen mit Deutschland "vor nicht verhandelbaren Positionen zu stehen, während ihre eigenen Vorschläge regelmäßig auf Ablehnung stoßen". Angesichts der beinharten Durchsetzung deutscher Vorstellungen ohne Rücksicht auf Befürchtungen und Nöte des Verbündeten zweifelten manche in Paris mittlerweile sogar, ob Berlin "noch Lust auf die deutsch-französische Beziehung hat und Frankreich immer noch braucht".[3]

Aufstieg und Niedergang

Demesmay resümiert: "Wie in den anderen europäischen Hauptstädten ist man sich in Paris der Machtverschiebungen sehr bewusst, die die Schuldenkrise in der EU bewirkt hat." In der Tat haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich in den vergangenen Jahren in ein offenes Dominanzverhältnis transformiert, in dem Berlin die beherrschende Stellung innehat. Dies wirke sich in Paris sehr konkret aus, schreibt die DGAP-Spezialistin: Während "an Berlin kein Weg mehr vorbeizuführen scheint", befürchte man "an der Seine", sich künftig "kein Gehör mehr verschaffen zu können".[4] Ähnliche Einschätzungen verbreitet auch die meinungsbildende deutsche Tagespresse. "Dem allseits beklagten wirtschaftlichen Niedergang" Frankreichs "steht der Aufstieg Deutschlands als erste Adresse in Europa gegenüber", heißt es beispielsweise in der FAZ: In Paris sei die Einsicht mittlerweile verbreitet, das Land "werde abgehängt (...), während die Deutschen in der weltwirtschaftlichen Champions League spielten".[5]

Die Kanzlerin Europas

Die deutsche Dominanz und die Unterordnung Frankreichs bildeten den Hintergrund für die Pariser Feierlichkeiten zum Ende des Élysée-Jubiläumsjahres, das an den Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 erinnert.[6] Am Samstag war beim "Bürgerfest" auf der Place de la République immer wieder von der "deutsch-französischen Partnerschaft" die Rede. Deren aktuellen Charakter hatte bereits Anfang 2011 die Zeitschrift "Internationale Politik" beschrieben. Die Bundeskanzlerin, äußerte das Blatt vor zweieinhalb Jahren, dürfe mittlerweile als "Kanzlerin Europas" gelten, der Präsident Frankreichs als "Vizekanzler", der "durchaus die Initiative" ergreifen, aber "im Konfliktfall von der Kanzlerin immer wieder gebremst werden" könne. Allerdings werde die "Entstehung einer deutschen EU-Kanzlerschaft" noch nicht offen thematisiert, schrieb der Autor damals, da die "oft schleichenden strukturellen Veränderungen" gewöhnlich erst zu einem späteren Zeitpunkt in vollem Umfang erkannt und publizistisch verarbeitet würden (german-foreign-policy.com berichtete [7]). Der Zeitpunkt war pünktlich zum Abschluss des Élysée-Jubiläumsjahres da. (PK)

[1] Arnaud Lechevalier: Ende einer Ausnahme? Der französische Sozialstaat im Wandel, DGAPanalyse No. 4, Juni 2013

[2], [3], [4] Claire Demesmay: Kollektive Obsession. Frankreichs Deutschland-Komplex und die Zukunft der Achse Paris-Berlin, Internationale Politik 4/2013

[5] Das deutsch-französische Dilemma; Frankfurter Allgemeine Zeitung 04.07.2013

[6] s. dazu Versöhnung und Kollaboration

[7] s. dazu Die Kanzlerin Europas

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter dem Bericht

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58639, den wir mit Dank übernommen haben.

Online-Flyer Nr. 416 vom 24.07.2013