SUCHE

Unabhängige Nachrichten, Berichte & Meinungen

Globales

Theorie und Praxis des Putsches im 21. Jahrhundert

Neue Methoden der USA im "Hinterhof"

von Ingo Niebel

»Warum hat es bisher keinen Putsch in den USA gegeben?« So beginnt ein bekannter Witz in Lateinamerika, dessen Pointe lautet: »Weil es in dem Land keine US-Botschaft gibt.« Zum Standardrepertoire der US-Politik gehört es, auch seriöse Informationen zu dieser Thematik in Abrede zu stellen. Die stereotypen Zurückweisungen von Anschuldigungen durch US-Offizielle, in

einen Putsch verwickelt zu sein, gehören zu einem Putsch ebenso wie der Anschein des Spontanen, der ihn umgibt.

Das gewaltsame Ende einer Regierung pflegt in der Regel die breite Öffentlichkeit, vor allem die auf der Nordhalbkugel, zu überraschen. Wann hat es denn auch in Westeuropa den letzten Putschversuch gegeben? 1981 stürmten spanische Zivilgardisten, wild um sich schießend, das Madrider Parlament, nahmen die Regierung gefangen - und gaben nach kurzer Zeit auf. Seitdem gelten Staatsstreiche gemeinhin als etwas, das außerhalb der EU und vor allem unerwartet stattfindet. Dabei ist der Coup d'Etat keineswegs ein Ereignis, das urplötzlich über ein Land hereinbricht, sondern das Resultat einer mehr oder minder wohldurchdachten militärischen Operation.

Wem nutzen Putsch oder Staatsstreich?

Putsch und Staatsstreich sind die kleinen Zwillingsbrüder des Krieges. Sie erblicken das Licht der Welt, weil es jemand so will. Ihre Erzeuger kommen aus Politik und Militär, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Akteure agieren grenzübergreifend. Je nach Lage sind im Ausland die Planer, Finanziers und Strippenzieher zu finden, im Inland diejenigen, die an unterschiedlichen Stellen den Putsch oder Coup d'Etat vorbereiten und am Tag X durchführen. Wer will, kann unterscheiden zwischen Putsch und Staatsstreich. Im letzteren Fall sind es Zivilisten, die mit Rückgriff auf Militäreinheiten eine Regierung stürzen. Der Putsch hingegen ist vielfach das Werk einer Gruppe

innerhalb der Armee, die sich gegen die amtierende Exekutive erhebt und die Regierungsgewalt an sich reißen will.

Die Analyse nach dem Umsturz muß, wie bei jedem anderen Verbrechen auch, von der Frage ausgehen: Cui bono - Wem nützt es? Und: Wie konnte es zum Putsch kommen? Dabei ist die Suche nach der Antwort nicht besonders schwierig.

Eine grundlegende Einführung ins Thema liefert das Buch »Der Coup d'Etat oder Wie man einen Staatsstreich inszeniert« von Edward Luttwak. Bereits 1968 untersuchte der britische Schriftsteller und Journalist die Theorie und Praxis der damals vor allem im postkolonialen Afrika häufig stattfindenden Staatsstreiche. Luttwak definiert den Coup d'Etat folgendermaßen: »Ein Staatsstreich ist die Infiltration eines kleinen, doch entscheidenden Teils des Staatsapparates, der dann dazu benutzt wird, der Regierung die Kontrolle über die restlichen Institutionen zu entreißen.« Luttwaks inhaltliche Unterscheidung zwischen Staatsstreich und Putsch hat sich nicht

durchgesetzt. Die deutsche Umgangssprache benutzt beide Begriffe als Synonyme. Als Lehrbuch für angehende Umstürzler oder besser als Hilfsmittel für ihre vorzeitige Enttarnung hat Luttwaks Werk aber seinen Wert behalten, denn das Geschwisterpaar Putsch/Staatsstreich ist im Kern ein militärisches Unternehmen geblieben, das im Laufe der Jahrzehnte lediglich sein Erscheinungsbild geändert hat. Wie jede Militäroperation folgt auch ein Putsch immer einem bestimmten Ablauf.

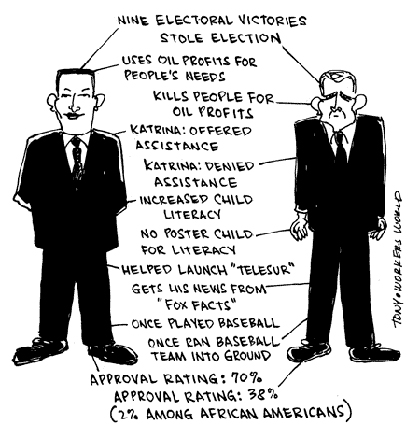

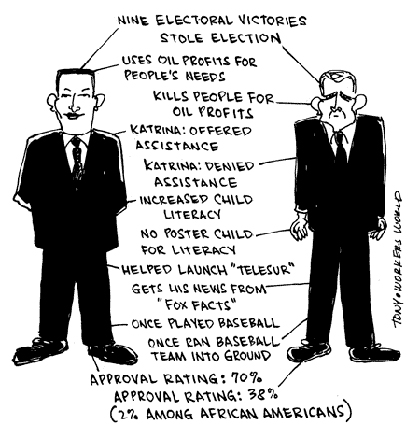

Dialog zwischen Chavez und Bush

Karikatur: Tony aus "Workers World"

Putsch gegen Chavez verlief nach CIA-Vorgaben zu Chile

Im Oktober 1970 definierte die CIA die drei folgenden Phasen, die zum Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende in Chile führen sollten. In Phase A sammelt sie Informationen über Offiziere, die eine Neigung zum Putsch erkennen lassen. In Phase B schafft sie das Putschklima durch Propaganda, Desinformation und Terroraktionen, die geeignet sind, die Regierung zu provozieren und so einen Vorwand für den Staatsstreich liefern. In Phase C informiert die CIA zum Putsch neigende Offiziere, daß die US-Regierung ihnen volle Unterstützung zusichert - bis an die Grenze einer direkten militärischen Intervention. An diesen Vorgaben orientierten sich auch jene Kräfte, die im Frühjahr 2002 den demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas, Hugo Chávez, von der Macht putschen wollten. Aber damit ein Staatsstreich überhaupt erfolgreich geplant werden kann, bedarf er laut Luttwak dreier Voraussetzungen.

Erstens: »Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse (...) müssen so beschaffen sein, daß die Teilnahme an der Politik auf eine kleine Bevölkerungsschicht begrenzt ist.« Bei oberflächlicher Sichtweise entsprach Venezuela dieser Vorgabe, da bis zur Wahl von Hugo Chávez zum Präsidenten 1998 die politische und wirtschaftliche Macht in der Hand einiger weniger lag, während die große Mehrheit der Venezolaner von den Entscheidungsprozessen und der Verteilung der Reichtümer ausgeschlossen blieb. 2002 hatte die Oligarchie zwar viele ihrer Pfründe verloren, aber sie war nicht komplett isoliert, sondern besaß noch Einfluß in Staat und

Wirtschaft.

USA hatten großes Interesse an Regierungswechsel

Zweitens: »Der Staat (...) muß im wesentlichen unabhängig sein, und ausländische Mächte dürfen nur einen relativ begrenzten Einfluß auf die Innenpolitik haben.« Diese Vorgabe erfüllte Venezuela 2002 hundertprozentig, da außer den USA, die das allergrößte Interesse an einem Regierungswechsel hatten, keine weitere ausländische Macht die venezolanische Innenpolitik beeinflußte.

Drittens: »Das Land (...) muß ein politisches Zentrum haben. Wenn es mehrere Zentren hat, so müssen sie identifizierbar sein und außerdem vorzugsweise von politischer und nicht von ethnischer Struktur geprägt sein. Wenn der Staat unter der Kontrolle einer nicht politisch organisierten Einheit steht, ist der Staatsstreich nur mit deren Billigung oder Neutralität durchführbar.« Das politische Zentrum ist auf den ersten Blick die Hauptstadt Caracas. Auch die zweite Luttwaksche Teilbedingung erfüllte Venezuela: Der Staat stand damals unter dem Einfluß der »nicht politisch organisierten Einheit«: dem Ölkonzern PdVSA. Dessen Führungspersonal war eng mit der antichavistischen Opposition verbunden und favorisierte einen Regierungswechsel, der eine Rückkehr zu den Verhältnissen der IV. Republik bedeutet hätte.

Für die Vorbereitung eines Putsches in einem fremden Land bietet sich die eigene diplomatische Vertretung geradezu an. Das Gebäude steht auf exterritorialem Gebiet, das heißt, die Sicherheitskräfte des Gastlandes dürfen das Botschaftsgelände nicht ohne Aufforderung betreten. Zwar kann die Polizei Diplomaten zwecks Überprüfung ihrer Identität festhalten, muß sie aber gehen lassen, sobald diese ihren besonderen Status mittels eines speziellen »Diplomatenpasses« belegt haben. Unantastbar ist ebenfalls das Diplomatengepäck, das unkontrolliert den Zoll passieren kann. Daß US-Administrationen diese Rechte mißbraucht haben, um die Regierung des Gastlandes zu stürzen, belegen die Untersuchungen der von Washington betriebenen Umstürze im Iran, in Guatemala und Chile sowie die Aktionen gegen Kuba.

US-Botschaften als logistische Zentren

Somit bildet die US-Botschaft in der Regel das logistische Zentrum der regierungsfeindlichen Aktivitäten. Inwieweit der Botschafter über die Aktionen, die einem Umsturz vorausgehen, detailliert informiert ist, unterliegt der Einzelfallprüfung. »In einer gut funktionierenden Botschaft der USA bilden der Botschafter, der CIA-Resident und der Sicherheitschef das sogenannte Country-Team, in welchem regelmäßig die Lagebeurteilung abgestimmt wird und in allgemeiner Form über nachrichtendienstliche Operationen informiert wird. Abhängig von den Persönlichkeiten der beteiligten Führungskräfte funktioniert dieses Country-Team in einigen

US-Botschaften sehr gut, in anderen gibt es ein gestörtes Verhältnis zwischen Botschafter und CIA-Resident«, stellten die Geheimdienstexperten Klaus Eichner und Ernst Langrock fest.

Evo Morales - Staatsstreich in Vorbereitungsphase

Foto: Indymedia

US-Botschafter in Caracas war Putsch-Experte

Ende Februar 2002 wurde Charles S. Shapiro neuer US-Botschafter in Caracas. Der spanischsprechende Diplomat gilt als Putsch-Experte: Er diente in Chile, als der Umsturz gegen Salvador Allende begann, in El Salvador, als die US-unterstützten Todesschwadronen die Bevölkerung massakrierten und in Nicaragua, als die Contras ihr Unwesen trieben. In Caracas unterstützten ihn Soldaten der Special Forces, die Ahnung von psychologischer Kriegsführung hatten. Die CIA hatte das Militär nach putschbereiten Kräften gescannt. Rund um Venezuela gingen Washingtons Truppen in Stellung.

Aber die Putsche des 21. Jahrhunderts verlaufen in der Regel nicht mehr so offen gewaltsam wie jener in Chile. Die unkaschierbare Brutalität des Pinochet-Regimes produzierte aus US-Sicht einen ungewollten Nebeneffekt: Sie machte Allende zum Märtyrer, förderte die Solidarität mit den Opfern der Militärherrschaft und schadete dem Ansehen der USA im Ausland. Besser wäre es, einen Putsch so über die Bühne zu bringen, daß nachher alle damit einverstanden sind.

Doppelte Aufgabe der Medien beim Putsch

Deshalb haben die Strategen die mediale Verpackung des Putsches im 21. Jahrhundert neu gestaltet: Ihm geht jetzt die »zivilgesellschaftliche Massenbewegung« voraus, die sich - von in- wie ausländischen Medien entsprechend gefördert - gegen ein angeblich verhaßtes »Regime« erhebt. Als Vorbild für die filmische Umsetzung dienen die Bilder vom Berliner Mauerfall. Den Medien kommt hierbei eine doppelte Aufgabe zu: Die einen müssen durch eine entsprechende Berichterstattung das für den Putsch passende politische Klima herbeischreiben, die anderen haben die internationale Öffentlichkeit auf das gewaltsame Ende der Regierung vorzubereiten. Im Land selber produzieren Umstürzler mittels Sabotage, Streiks und Protestaktionen die Nachrichten und damit die Stimmung. Da dies öffentlich geschieht, läßt sich die drohende Putschgefahr mit dem nötigen Hintergrundwissen rechtzeitig erkennen. Daher warnten der "San Francisco Examiner" und die "junge Welt" an der Jahreswende 2001/2002 vor einem sich anbahnenden Staatsstreich in Caracas.

Am 11. April 2002 lieferten die Putschisten den Auslöser für den Coup, indem ihre Heckenschützen Chávez-treue Demonstranten niederschossen. Das Massaker war fester Bestandteil des Komplotts, weil Chávez sich trotz aller Angriffe nicht dazu provozieren ließ, den Diktator zu markieren, so wie ihn seine Gegner im In- und Ausland darstellten. Daher fälschten die Oppositionsmedien die Aufnahmen, damit die Betrachter glauben mußten, Regierungsanhänger hätten die Morde verübt. Mit dieser Lüge auf den Bildschirmen traten die Putschisten an die Öffentlichkeit und übernahmen die Macht. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, begab sich Chávez in die Hand der Putschisten. Die US-Politik verbreitete die Lüge vom Mord an dem venezolanischen Staatschef. Jetzt zeigte auch die international betriebene Medienkampagne Wirkung: Die Leitmedien in den USA und Europa lieferten »erklärende« Worte für die Ereignisse in Venezuela.

Von "El Pais" bis zur "Süddeutschen Zeitung"

Die Vorarbeit hatte die spanische Tageszeitung El País bereits drei Jahre zuvor, am 31. Januar 1999, geleistet. Zwei Tage vor Chávez' Amtseinführung stellte sie ihn mit Hilfe des Porträts »Das Geheimnis der zwei Chávez« von Gabriel García Márquez als einen potentiellen Psychopathen dar. Die Gestaltung der Titelseite entsprach den Vorgaben des »semantischen Differentials«. Ob El Pais bewußt auf die Technik der unterschwelligen Manipulation mittels der Kombination von Worten und Bildern auf einer Zeitungsseite zurückgriff, so wie es die CIA nachweislich in Chile und Nicaragua getan hat, bleibt offen. In der Vorphase des Putsches legte El País noch einmal nach: Am 23. Dezember 2001 forderte der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa »Fuera el loco!« - Raus mit dem Verrückten. Venezolanische Oppositionelle beantragten im Februar 2002, der Oberste Gerichtshof möge die geistige Unzurechnungsfähigkeit des Präsidenten feststellen. Auf diesen Vorgaben fußten dann »erklärende« Darstellungen, wie

die von Peter Burghardt in der Süddeutschen Zeitung vom 13. April 2002. Dort schrieb er, Chávez sei »in einem Maße in einer Traumwelt verstrickt, daß ihm Psychologen bereits Bewußtseinsspaltung attestieren«.

Die einzigen, die sich nicht verrückt machen ließen, waren die vorwiegend aus den Armenvierteln stammenden Unterstützer von Chávez und loyale Militärs. Per Internet und Handy überwanden sie die mediale Nachrichtensperre, mit der die privaten Oppositionsmedien Informationen über die wachsende Protestbewegung zugunsten von Chávez ausblendeten. Es kam zu Massendemonstrationen vor dem Präsidentenpalast, dem Hauptquartier der Streitkräfte und anderen wichtigen Plätzen. Der Putsch scheiterte, weil sich zu viele Menschen mit dem gefangengenommenen Präsidenten identifizierten, der sie an den politischen Entscheidungen zwischen 1999 und 2002 hatte teilnehmen lassen. Damit war Luttwaks erste Grundbedingung nicht mehr erfüllt. Nur eine Mordorgie, wie sie 1973 in Chile stattfand, hätte den Machtwechsel vielleicht sichern können. Aber das hätte einer längeren Vorbereitungszeit bedurft, die den Umstürzlern aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Chávez blieb standhaft

Der 2002/2003 als »Ölstreik« getarnte erneute Umsturzversuch und das zum selben Zweck geforderte Abwahlreferendum des Präsidenten 2004 folgten in ihren äußeren Erscheinungsformen dem Beispiel des Putsches in Chile. Daß ein neuerlicher Coup ausblieb, hatte mehrere Gründe, unter denen einer hervorsticht: Chávez blieb standhaft und ließ sich nicht zu unüberlegten oder gar repressiven Handlungen hinreißen. Die Opposition schaffte es zwar

immer wieder, die Lage aufzuheizen, aber der Präsident hielt sie unter dem Explosionspunkt. 2006 ist die Putschgefahr in Venezuela fürs erste gebannt. Den USA bleibt nur das Attentat oder die militärische Intervention, um Chávez loszuwerden. Davor scheuen sie noch zurück - und blicken vorerst gen Bolivien.

Die US-Administration hat aus den Erfahrungen in Venezuela gelernt und ihr weiteres Handeln den neuen Gegebenheiten angepaßt. Anstatt ihren Putschexperten Charles S. Shapiro auf den Botschafterposten nach La Paz zu entsenden, wo er für mindestens zwei Jahre gebunden wäre, hat sie ihn zum Sondergesandten für die westliche Hemisphäre im US-Außenministerium ernannt. Damit haben die Diversionsexperten in Washington D.C. auf die veränderte Lage in Südamerika reagiert. Chávez' erster Wahlsieg 1998 markierte den Beginn eines Linksrutsches in Südamerika, dem in wenigen Jahren Brasilien, Argentinien und Uruguay sowie kürzlich Bolivien und Chile gefolgt sind. Ähnliches könnte demnächst in Kolumbien, Ecuador, Peru und Mexiko geschehen.

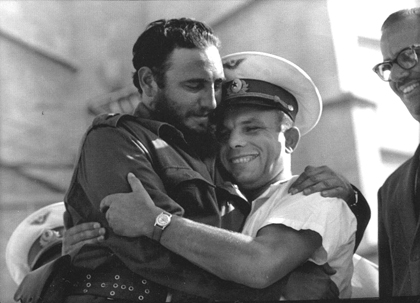

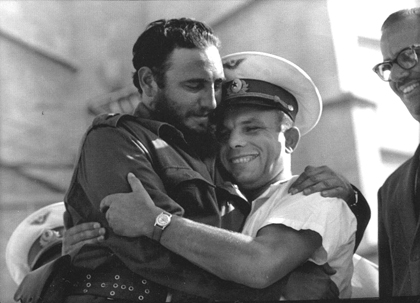

Fidel Castro - einige Attentate überstanden

Foto: NRhZ-Archiv

USA verlieren Kontrolle über ihren »Hinterhof«

Für die neokonservativen Geostrategen bedeutet das: Die USA verlieren die politische Kontrolle über ihren »Hinterhof«. In der Vergangenheit hat Washington immer zur Gewalt gegriffen, um den Verlust an politischem Terrain zu verhindern. Der Unterschied zur Gegenwart besteht darin, daß nicht ein einzelnes Land den »patio trasero« (Hinterhof) verlassen hat, sondern fast ein gesamter Kontinent gewillt ist, die US-Dominanz zurückzudrängen. Das Scheitern der US-Freihandelszone FTAA/ALCA ist eine Folge dieser Neupositionierung. Die einzige Weltmacht kann auf diesen Einflußverlust nur kontinental reagieren. Das erklärt, warum Shapiro als ihr bester Coup-Manager jetzt zwischen Washington und den »Hinterhof«-Hauptstädten hin- und herjettet.

Bereits im Juli 2005 hat der Troubleshooter in Bolivien klargemacht, was er von der zukünftigen Regierung in La Paz erwartet: »Die Art und Weise unserer Kooperation mit der nächsten bolivianischen Regierung wird von unseren gemeinsamen Interessen abhängen: die Demokratie stärken, die wirtschaftliche Entwicklung vertiefen und illegale Drogen bekämpfen sowie davon, daß die Regierung zu ihren internationalen Verpflichtungen steht.« Damit hat Shapiro Boliviens zukünftigen Präsidenten Evo Morales vor die Wahl gestellt: Entweder er führt die Politik seiner Vorgänger fort, indem er die Energieunternehmen aus den USA und der EU nicht verstaatlicht, oder er ist sehr schnell weg vom Fenster. Auf letzteres stellen sich sowohl Morales und seine lateinamerikanischen Partner wie auch seine Gegenspieler in den USA und Europa ein. Hugo Chávez lieh dem zukünftigen Amtskollegen für dessen ersten Europatrip Leibwächter und Präsidentenmaschine. Morales wäre nicht der erste US-kritische Politiker, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben käme.

Nun Schmutzkampagne gegen Evo Morales in Bolivien

Gleichzeitig beginnt, wie einst bei Chávez, die Schmutzkampagne, um das Image des indigenen Politikers zu zerstören, noch bevor er überhaupt die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Die spanische Tageszeitung El Mundo brachte etwa am 8. Januar 2006 einen Artikel über Morales mit der Überschrift: »Der Mann, der seine Unterhosen selber wusch«. Eine Horrorvorstellung für die Machos Ibéricos. Damit nicht genug. Auf dem Foto zum Text stehen Spaniens Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero und sein bolivianischer Gast mit dem Rücken zur Kamera und bewegen sich anscheinend leicht nach vorne gebeugt vom Betrachter weg. Zapateros rechte Hand liegt auf Morales Nacken. In der Sprache des semantischen Differentials vermittelt das Bild die unterschwellige Botschaft vom sich vollziehenden Abgang der beiden Politiker. Die Verbindung von Titel und Foto läßt auf den ersten Blick offen, wer von den beiden seine Unterhosen selber wusch und somit in den Augen eines Machos ein Weichei ist.

Aus Sicht der US-Geostrategen wäre ein Regierungswechsel in Madrid und La Paz gleichermaßen wünschenswert. Dabei fällt Shapiro die Aufgabe zu, seinen Part beizusteuern, damit dieser Wunsch in Lateinamerika in Erfüllung geht und die Rückeroberung des verlorenen Terrains beginnt. Evo Morales muß jetzt das Überleben erlernen, wie es vor ihm Hugo Chávez und Fidel Castro getan haben. Der interessierten Öffentlichkeit obliegt es, sich auf die anlaufende Destabilisierungs- und Desinformationskampagne einzustellen: Der Staatsstreich in Bolivien befindet sich bereits in der Vorbereitungsphase.

* Der Kölner Autor und Historiker Ingo Niebel hat gerade im Kai Homilius Verlag das Buch »Venezuela - not for Sale«, veröffentlicht. Dort analysiert er Theorie und Praxis des Putsches am Beispiel der Bolivarischen Republik Venezuela. Buchbesprechung in der nächsten Ausgabe. Dieser Artikel erschien in der "jungen Welt" - http://www.jungewelt.de

Online-Flyer Nr. 29 vom 31.01.2006

Theorie und Praxis des Putsches im 21. Jahrhundert

Neue Methoden der USA im "Hinterhof"

von Ingo Niebel

»Warum hat es bisher keinen Putsch in den USA gegeben?« So beginnt ein bekannter Witz in Lateinamerika, dessen Pointe lautet: »Weil es in dem Land keine US-Botschaft gibt.« Zum Standardrepertoire der US-Politik gehört es, auch seriöse Informationen zu dieser Thematik in Abrede zu stellen. Die stereotypen Zurückweisungen von Anschuldigungen durch US-Offizielle, in

einen Putsch verwickelt zu sein, gehören zu einem Putsch ebenso wie der Anschein des Spontanen, der ihn umgibt.

Das gewaltsame Ende einer Regierung pflegt in der Regel die breite Öffentlichkeit, vor allem die auf der Nordhalbkugel, zu überraschen. Wann hat es denn auch in Westeuropa den letzten Putschversuch gegeben? 1981 stürmten spanische Zivilgardisten, wild um sich schießend, das Madrider Parlament, nahmen die Regierung gefangen - und gaben nach kurzer Zeit auf. Seitdem gelten Staatsstreiche gemeinhin als etwas, das außerhalb der EU und vor allem unerwartet stattfindet. Dabei ist der Coup d'Etat keineswegs ein Ereignis, das urplötzlich über ein Land hereinbricht, sondern das Resultat einer mehr oder minder wohldurchdachten militärischen Operation.

Wem nutzen Putsch oder Staatsstreich?

Putsch und Staatsstreich sind die kleinen Zwillingsbrüder des Krieges. Sie erblicken das Licht der Welt, weil es jemand so will. Ihre Erzeuger kommen aus Politik und Militär, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Akteure agieren grenzübergreifend. Je nach Lage sind im Ausland die Planer, Finanziers und Strippenzieher zu finden, im Inland diejenigen, die an unterschiedlichen Stellen den Putsch oder Coup d'Etat vorbereiten und am Tag X durchführen. Wer will, kann unterscheiden zwischen Putsch und Staatsstreich. Im letzteren Fall sind es Zivilisten, die mit Rückgriff auf Militäreinheiten eine Regierung stürzen. Der Putsch hingegen ist vielfach das Werk einer Gruppe

innerhalb der Armee, die sich gegen die amtierende Exekutive erhebt und die Regierungsgewalt an sich reißen will.

Die Analyse nach dem Umsturz muß, wie bei jedem anderen Verbrechen auch, von der Frage ausgehen: Cui bono - Wem nützt es? Und: Wie konnte es zum Putsch kommen? Dabei ist die Suche nach der Antwort nicht besonders schwierig.

Eine grundlegende Einführung ins Thema liefert das Buch »Der Coup d'Etat oder Wie man einen Staatsstreich inszeniert« von Edward Luttwak. Bereits 1968 untersuchte der britische Schriftsteller und Journalist die Theorie und Praxis der damals vor allem im postkolonialen Afrika häufig stattfindenden Staatsstreiche. Luttwak definiert den Coup d'Etat folgendermaßen: »Ein Staatsstreich ist die Infiltration eines kleinen, doch entscheidenden Teils des Staatsapparates, der dann dazu benutzt wird, der Regierung die Kontrolle über die restlichen Institutionen zu entreißen.« Luttwaks inhaltliche Unterscheidung zwischen Staatsstreich und Putsch hat sich nicht

durchgesetzt. Die deutsche Umgangssprache benutzt beide Begriffe als Synonyme. Als Lehrbuch für angehende Umstürzler oder besser als Hilfsmittel für ihre vorzeitige Enttarnung hat Luttwaks Werk aber seinen Wert behalten, denn das Geschwisterpaar Putsch/Staatsstreich ist im Kern ein militärisches Unternehmen geblieben, das im Laufe der Jahrzehnte lediglich sein Erscheinungsbild geändert hat. Wie jede Militäroperation folgt auch ein Putsch immer einem bestimmten Ablauf.

Dialog zwischen Chavez und Bush

Karikatur: Tony aus "Workers World"

Putsch gegen Chavez verlief nach CIA-Vorgaben zu Chile

Im Oktober 1970 definierte die CIA die drei folgenden Phasen, die zum Sturz des demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende in Chile führen sollten. In Phase A sammelt sie Informationen über Offiziere, die eine Neigung zum Putsch erkennen lassen. In Phase B schafft sie das Putschklima durch Propaganda, Desinformation und Terroraktionen, die geeignet sind, die Regierung zu provozieren und so einen Vorwand für den Staatsstreich liefern. In Phase C informiert die CIA zum Putsch neigende Offiziere, daß die US-Regierung ihnen volle Unterstützung zusichert - bis an die Grenze einer direkten militärischen Intervention. An diesen Vorgaben orientierten sich auch jene Kräfte, die im Frühjahr 2002 den demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas, Hugo Chávez, von der Macht putschen wollten. Aber damit ein Staatsstreich überhaupt erfolgreich geplant werden kann, bedarf er laut Luttwak dreier Voraussetzungen.

Erstens: »Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse (...) müssen so beschaffen sein, daß die Teilnahme an der Politik auf eine kleine Bevölkerungsschicht begrenzt ist.« Bei oberflächlicher Sichtweise entsprach Venezuela dieser Vorgabe, da bis zur Wahl von Hugo Chávez zum Präsidenten 1998 die politische und wirtschaftliche Macht in der Hand einiger weniger lag, während die große Mehrheit der Venezolaner von den Entscheidungsprozessen und der Verteilung der Reichtümer ausgeschlossen blieb. 2002 hatte die Oligarchie zwar viele ihrer Pfründe verloren, aber sie war nicht komplett isoliert, sondern besaß noch Einfluß in Staat und

Wirtschaft.

USA hatten großes Interesse an Regierungswechsel

Zweitens: »Der Staat (...) muß im wesentlichen unabhängig sein, und ausländische Mächte dürfen nur einen relativ begrenzten Einfluß auf die Innenpolitik haben.« Diese Vorgabe erfüllte Venezuela 2002 hundertprozentig, da außer den USA, die das allergrößte Interesse an einem Regierungswechsel hatten, keine weitere ausländische Macht die venezolanische Innenpolitik beeinflußte.

Drittens: »Das Land (...) muß ein politisches Zentrum haben. Wenn es mehrere Zentren hat, so müssen sie identifizierbar sein und außerdem vorzugsweise von politischer und nicht von ethnischer Struktur geprägt sein. Wenn der Staat unter der Kontrolle einer nicht politisch organisierten Einheit steht, ist der Staatsstreich nur mit deren Billigung oder Neutralität durchführbar.« Das politische Zentrum ist auf den ersten Blick die Hauptstadt Caracas. Auch die zweite Luttwaksche Teilbedingung erfüllte Venezuela: Der Staat stand damals unter dem Einfluß der »nicht politisch organisierten Einheit«: dem Ölkonzern PdVSA. Dessen Führungspersonal war eng mit der antichavistischen Opposition verbunden und favorisierte einen Regierungswechsel, der eine Rückkehr zu den Verhältnissen der IV. Republik bedeutet hätte.

Für die Vorbereitung eines Putsches in einem fremden Land bietet sich die eigene diplomatische Vertretung geradezu an. Das Gebäude steht auf exterritorialem Gebiet, das heißt, die Sicherheitskräfte des Gastlandes dürfen das Botschaftsgelände nicht ohne Aufforderung betreten. Zwar kann die Polizei Diplomaten zwecks Überprüfung ihrer Identität festhalten, muß sie aber gehen lassen, sobald diese ihren besonderen Status mittels eines speziellen »Diplomatenpasses« belegt haben. Unantastbar ist ebenfalls das Diplomatengepäck, das unkontrolliert den Zoll passieren kann. Daß US-Administrationen diese Rechte mißbraucht haben, um die Regierung des Gastlandes zu stürzen, belegen die Untersuchungen der von Washington betriebenen Umstürze im Iran, in Guatemala und Chile sowie die Aktionen gegen Kuba.

US-Botschaften als logistische Zentren

Somit bildet die US-Botschaft in der Regel das logistische Zentrum der regierungsfeindlichen Aktivitäten. Inwieweit der Botschafter über die Aktionen, die einem Umsturz vorausgehen, detailliert informiert ist, unterliegt der Einzelfallprüfung. »In einer gut funktionierenden Botschaft der USA bilden der Botschafter, der CIA-Resident und der Sicherheitschef das sogenannte Country-Team, in welchem regelmäßig die Lagebeurteilung abgestimmt wird und in allgemeiner Form über nachrichtendienstliche Operationen informiert wird. Abhängig von den Persönlichkeiten der beteiligten Führungskräfte funktioniert dieses Country-Team in einigen

US-Botschaften sehr gut, in anderen gibt es ein gestörtes Verhältnis zwischen Botschafter und CIA-Resident«, stellten die Geheimdienstexperten Klaus Eichner und Ernst Langrock fest.

Evo Morales - Staatsstreich in Vorbereitungsphase

Foto: Indymedia

US-Botschafter in Caracas war Putsch-Experte

Ende Februar 2002 wurde Charles S. Shapiro neuer US-Botschafter in Caracas. Der spanischsprechende Diplomat gilt als Putsch-Experte: Er diente in Chile, als der Umsturz gegen Salvador Allende begann, in El Salvador, als die US-unterstützten Todesschwadronen die Bevölkerung massakrierten und in Nicaragua, als die Contras ihr Unwesen trieben. In Caracas unterstützten ihn Soldaten der Special Forces, die Ahnung von psychologischer Kriegsführung hatten. Die CIA hatte das Militär nach putschbereiten Kräften gescannt. Rund um Venezuela gingen Washingtons Truppen in Stellung.

Aber die Putsche des 21. Jahrhunderts verlaufen in der Regel nicht mehr so offen gewaltsam wie jener in Chile. Die unkaschierbare Brutalität des Pinochet-Regimes produzierte aus US-Sicht einen ungewollten Nebeneffekt: Sie machte Allende zum Märtyrer, förderte die Solidarität mit den Opfern der Militärherrschaft und schadete dem Ansehen der USA im Ausland. Besser wäre es, einen Putsch so über die Bühne zu bringen, daß nachher alle damit einverstanden sind.

Doppelte Aufgabe der Medien beim Putsch

Deshalb haben die Strategen die mediale Verpackung des Putsches im 21. Jahrhundert neu gestaltet: Ihm geht jetzt die »zivilgesellschaftliche Massenbewegung« voraus, die sich - von in- wie ausländischen Medien entsprechend gefördert - gegen ein angeblich verhaßtes »Regime« erhebt. Als Vorbild für die filmische Umsetzung dienen die Bilder vom Berliner Mauerfall. Den Medien kommt hierbei eine doppelte Aufgabe zu: Die einen müssen durch eine entsprechende Berichterstattung das für den Putsch passende politische Klima herbeischreiben, die anderen haben die internationale Öffentlichkeit auf das gewaltsame Ende der Regierung vorzubereiten. Im Land selber produzieren Umstürzler mittels Sabotage, Streiks und Protestaktionen die Nachrichten und damit die Stimmung. Da dies öffentlich geschieht, läßt sich die drohende Putschgefahr mit dem nötigen Hintergrundwissen rechtzeitig erkennen. Daher warnten der "San Francisco Examiner" und die "junge Welt" an der Jahreswende 2001/2002 vor einem sich anbahnenden Staatsstreich in Caracas.

Am 11. April 2002 lieferten die Putschisten den Auslöser für den Coup, indem ihre Heckenschützen Chávez-treue Demonstranten niederschossen. Das Massaker war fester Bestandteil des Komplotts, weil Chávez sich trotz aller Angriffe nicht dazu provozieren ließ, den Diktator zu markieren, so wie ihn seine Gegner im In- und Ausland darstellten. Daher fälschten die Oppositionsmedien die Aufnahmen, damit die Betrachter glauben mußten, Regierungsanhänger hätten die Morde verübt. Mit dieser Lüge auf den Bildschirmen traten die Putschisten an die Öffentlichkeit und übernahmen die Macht. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, begab sich Chávez in die Hand der Putschisten. Die US-Politik verbreitete die Lüge vom Mord an dem venezolanischen Staatschef. Jetzt zeigte auch die international betriebene Medienkampagne Wirkung: Die Leitmedien in den USA und Europa lieferten »erklärende« Worte für die Ereignisse in Venezuela.

Von "El Pais" bis zur "Süddeutschen Zeitung"

Die Vorarbeit hatte die spanische Tageszeitung El País bereits drei Jahre zuvor, am 31. Januar 1999, geleistet. Zwei Tage vor Chávez' Amtseinführung stellte sie ihn mit Hilfe des Porträts »Das Geheimnis der zwei Chávez« von Gabriel García Márquez als einen potentiellen Psychopathen dar. Die Gestaltung der Titelseite entsprach den Vorgaben des »semantischen Differentials«. Ob El Pais bewußt auf die Technik der unterschwelligen Manipulation mittels der Kombination von Worten und Bildern auf einer Zeitungsseite zurückgriff, so wie es die CIA nachweislich in Chile und Nicaragua getan hat, bleibt offen. In der Vorphase des Putsches legte El País noch einmal nach: Am 23. Dezember 2001 forderte der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa »Fuera el loco!« - Raus mit dem Verrückten. Venezolanische Oppositionelle beantragten im Februar 2002, der Oberste Gerichtshof möge die geistige Unzurechnungsfähigkeit des Präsidenten feststellen. Auf diesen Vorgaben fußten dann »erklärende« Darstellungen, wie

die von Peter Burghardt in der Süddeutschen Zeitung vom 13. April 2002. Dort schrieb er, Chávez sei »in einem Maße in einer Traumwelt verstrickt, daß ihm Psychologen bereits Bewußtseinsspaltung attestieren«.

Die einzigen, die sich nicht verrückt machen ließen, waren die vorwiegend aus den Armenvierteln stammenden Unterstützer von Chávez und loyale Militärs. Per Internet und Handy überwanden sie die mediale Nachrichtensperre, mit der die privaten Oppositionsmedien Informationen über die wachsende Protestbewegung zugunsten von Chávez ausblendeten. Es kam zu Massendemonstrationen vor dem Präsidentenpalast, dem Hauptquartier der Streitkräfte und anderen wichtigen Plätzen. Der Putsch scheiterte, weil sich zu viele Menschen mit dem gefangengenommenen Präsidenten identifizierten, der sie an den politischen Entscheidungen zwischen 1999 und 2002 hatte teilnehmen lassen. Damit war Luttwaks erste Grundbedingung nicht mehr erfüllt. Nur eine Mordorgie, wie sie 1973 in Chile stattfand, hätte den Machtwechsel vielleicht sichern können. Aber das hätte einer längeren Vorbereitungszeit bedurft, die den Umstürzlern aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stand.

Chávez blieb standhaft

Der 2002/2003 als »Ölstreik« getarnte erneute Umsturzversuch und das zum selben Zweck geforderte Abwahlreferendum des Präsidenten 2004 folgten in ihren äußeren Erscheinungsformen dem Beispiel des Putsches in Chile. Daß ein neuerlicher Coup ausblieb, hatte mehrere Gründe, unter denen einer hervorsticht: Chávez blieb standhaft und ließ sich nicht zu unüberlegten oder gar repressiven Handlungen hinreißen. Die Opposition schaffte es zwar

immer wieder, die Lage aufzuheizen, aber der Präsident hielt sie unter dem Explosionspunkt. 2006 ist die Putschgefahr in Venezuela fürs erste gebannt. Den USA bleibt nur das Attentat oder die militärische Intervention, um Chávez loszuwerden. Davor scheuen sie noch zurück - und blicken vorerst gen Bolivien.

Die US-Administration hat aus den Erfahrungen in Venezuela gelernt und ihr weiteres Handeln den neuen Gegebenheiten angepaßt. Anstatt ihren Putschexperten Charles S. Shapiro auf den Botschafterposten nach La Paz zu entsenden, wo er für mindestens zwei Jahre gebunden wäre, hat sie ihn zum Sondergesandten für die westliche Hemisphäre im US-Außenministerium ernannt. Damit haben die Diversionsexperten in Washington D.C. auf die veränderte Lage in Südamerika reagiert. Chávez' erster Wahlsieg 1998 markierte den Beginn eines Linksrutsches in Südamerika, dem in wenigen Jahren Brasilien, Argentinien und Uruguay sowie kürzlich Bolivien und Chile gefolgt sind. Ähnliches könnte demnächst in Kolumbien, Ecuador, Peru und Mexiko geschehen.

Fidel Castro - einige Attentate überstanden

Foto: NRhZ-Archiv

USA verlieren Kontrolle über ihren »Hinterhof«

Für die neokonservativen Geostrategen bedeutet das: Die USA verlieren die politische Kontrolle über ihren »Hinterhof«. In der Vergangenheit hat Washington immer zur Gewalt gegriffen, um den Verlust an politischem Terrain zu verhindern. Der Unterschied zur Gegenwart besteht darin, daß nicht ein einzelnes Land den »patio trasero« (Hinterhof) verlassen hat, sondern fast ein gesamter Kontinent gewillt ist, die US-Dominanz zurückzudrängen. Das Scheitern der US-Freihandelszone FTAA/ALCA ist eine Folge dieser Neupositionierung. Die einzige Weltmacht kann auf diesen Einflußverlust nur kontinental reagieren. Das erklärt, warum Shapiro als ihr bester Coup-Manager jetzt zwischen Washington und den »Hinterhof«-Hauptstädten hin- und herjettet.

Bereits im Juli 2005 hat der Troubleshooter in Bolivien klargemacht, was er von der zukünftigen Regierung in La Paz erwartet: »Die Art und Weise unserer Kooperation mit der nächsten bolivianischen Regierung wird von unseren gemeinsamen Interessen abhängen: die Demokratie stärken, die wirtschaftliche Entwicklung vertiefen und illegale Drogen bekämpfen sowie davon, daß die Regierung zu ihren internationalen Verpflichtungen steht.« Damit hat Shapiro Boliviens zukünftigen Präsidenten Evo Morales vor die Wahl gestellt: Entweder er führt die Politik seiner Vorgänger fort, indem er die Energieunternehmen aus den USA und der EU nicht verstaatlicht, oder er ist sehr schnell weg vom Fenster. Auf letzteres stellen sich sowohl Morales und seine lateinamerikanischen Partner wie auch seine Gegenspieler in den USA und Europa ein. Hugo Chávez lieh dem zukünftigen Amtskollegen für dessen ersten Europatrip Leibwächter und Präsidentenmaschine. Morales wäre nicht der erste US-kritische Politiker, der bei einem Flugzeugabsturz ums Leben käme.

Nun Schmutzkampagne gegen Evo Morales in Bolivien

Gleichzeitig beginnt, wie einst bei Chávez, die Schmutzkampagne, um das Image des indigenen Politikers zu zerstören, noch bevor er überhaupt die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Die spanische Tageszeitung El Mundo brachte etwa am 8. Januar 2006 einen Artikel über Morales mit der Überschrift: »Der Mann, der seine Unterhosen selber wusch«. Eine Horrorvorstellung für die Machos Ibéricos. Damit nicht genug. Auf dem Foto zum Text stehen Spaniens Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero und sein bolivianischer Gast mit dem Rücken zur Kamera und bewegen sich anscheinend leicht nach vorne gebeugt vom Betrachter weg. Zapateros rechte Hand liegt auf Morales Nacken. In der Sprache des semantischen Differentials vermittelt das Bild die unterschwellige Botschaft vom sich vollziehenden Abgang der beiden Politiker. Die Verbindung von Titel und Foto läßt auf den ersten Blick offen, wer von den beiden seine Unterhosen selber wusch und somit in den Augen eines Machos ein Weichei ist.

Aus Sicht der US-Geostrategen wäre ein Regierungswechsel in Madrid und La Paz gleichermaßen wünschenswert. Dabei fällt Shapiro die Aufgabe zu, seinen Part beizusteuern, damit dieser Wunsch in Lateinamerika in Erfüllung geht und die Rückeroberung des verlorenen Terrains beginnt. Evo Morales muß jetzt das Überleben erlernen, wie es vor ihm Hugo Chávez und Fidel Castro getan haben. Der interessierten Öffentlichkeit obliegt es, sich auf die anlaufende Destabilisierungs- und Desinformationskampagne einzustellen: Der Staatsstreich in Bolivien befindet sich bereits in der Vorbereitungsphase.

* Der Kölner Autor und Historiker Ingo Niebel hat gerade im Kai Homilius Verlag das Buch »Venezuela - not for Sale«, veröffentlicht. Dort analysiert er Theorie und Praxis des Putsches am Beispiel der Bolivarischen Republik Venezuela. Buchbesprechung in der nächsten Ausgabe. Dieser Artikel erschien in der "jungen Welt" - http://www.jungewelt.de

Online-Flyer Nr. 29 vom 31.01.2006